Спрос на отдельные виды готовой одежды со стороны населения города, а отчасти также сельской округи и скотоводческой степи, стимулировал развитие специальных промыслов по изготовлению одежды и ее деталей. Наши материалы по этой отрасли производства относятся к Самарканду, Бухаре и частично к Герату.

Костюм гератцев был во многом схож с самаркандским и бухарским, что дает право при описании костюма пользоваться соответствующим материалом о гератцах. Приведем наименование деталей одежды встречающихся в просмотренных произведениях.

Для определения халата довольно часто применяется слово «джама», использовавшееся также для обозначения одежды вообще. В отдельных случаях уточняется, что «джама» был сшит из карбаса, то есть из хлопчатобумажной материи или из катана. Об одном из таких халатов, джама-и катани, говорится, что он был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями. Для определения жалованного халата использовалось также слово «хал’ат».

Из других видов верхней одежды упоминается «кабо», согласно словарю Л. З. Будагова, верхняя одежда надеваемая на рубашку; по нашим данным, она могла быть парчевой и хлопчатобумажной; фараджи, надевавшаяся поверх одежды, например, поверх кабо; чекмень с вышивкой и без неё, с пуговицами и без них, с указанием, что он был из сакарлата (красного сукна) и без уточнения, из чего он был сшит. Чекмени из домотканного сукна более грубой выделки, как и в более позднее время служили зимней одеждой чабанов.

В холодное время года надевали шубы и тулупы из овчины, а в отдельных случаях (представители аристократии) из соболя и других дорогих мехов, покрытых сверху атласом.

Слово «тун», как видно из замечания Захириддина Бабура, применялось и для обозначения верхней одежды вообще, видимо, халата. По его словам, Омар, Шейх-мирза, стягивал тун поясом так туго, что последний иногда рвался. Дорогие халаты высших слоев населения вышивались шелком и украшались драгоценными камнями.

Халаты, чекмени и шубы, как и полный комплект костюма сарупо, служили предметами дарения. Главы феодального правительства и высокопоставленные вельможи имели специальные фонды одежды для пожалований за службу, почетным гостям, послам и т. д. Стоимость некоторых из халатов составляла огромную сумму, например, в Герате в начале XVI в. 30 тыс. танга. Такого рода халаты, как это наблюдалось и в более позднее время, превратились в своего рода денежный эквивалент. Особой милостью государя считался обычай дарить с царского плеча.

Существование особого пассажа для продажи халатов (одежды) в Бухаре говорит о товарном характере производства халатов. Кроме халатов, просмотренных нами в письменных источниках, упоминается рубашка и платье, кафтан, дакале, короткая одежда до половины тела — нимче, рубашка — курте, штаны — эзар.

К сожалению, мы не всегда располагаем данными, которые дали бы представление о внешнем виде перечисленной одежды. Как доказано археологическими исследованиями последних лет, детский халат первой половины XV в. из ансамбля Шахи-Зинда в Самарканде напоминал покроем один из видов современной одежды. Он сшит ручным способом.

Разные виды одежды среднеазиатского населения на основе изучения миниатюр XV-XVI вв. рассмотрены Г. А. Пугаченковой. Упоминание чекменя с пуговицами позволяет сделать определенное заключение в вопросе о том, были ли известны пуговицы до XIX в. Чекмени с пуговицами были в гардеробе Захириддина Бабура в период его пребывания в Индии. В числе других даров они были преподнесены Бабуром послу узбекского султана Абу-Саида, а также послам Михр-Султан-ханум и ее сына Пулад Султана.

К более позднему времени относится источник, где называются детали одежды ремесленника. Из рисала набойщиков «Рисала-и читгари» мы узнаём, что, приступая к работе, ремесленник-читгар, имевший дело с красками, надевал рабочий халат, пояс, нательную рубашку и соответствующую шапку. Однако вряд ли речь идёт о специальной рабочей одежде. Более вероятно, что при определенных видах работы (в данном случае при крашении) ремесленник просто пользовался старой одеждой. Цитированная рисала читгаров дошла до нас в списке XIX в., но можно полагать, что смена одежды существовала и в XVI в.

В вакфной грамоте Хусейна Хорезми мы находим сведения о костюме дервиша. По условию учредителя вакфа, в случае, если его потомки вынуждены будут поселиться в ханако данного вакфа, мутавалли должен ежегодно выдавать им четыре обычных халата, два зимних и два летних, две рубашки, двое штанов, одну чалму из тафты длиной в пять зар, карбасным зар’ом города Самарканда (т. е. «карбасным локтем» Самарканда, размер которого не выяснен), обычную тюбетейку (шапку), пояс из хлопчатобумажной ткани светло-коричневого цвета, две пары верхней обуви кафш из вывернутой кожи, сапоги из вывернутой кожи — всё по-дервиршски.

Определённый интерес представляют сведения о верхней одежде кочевых и полукочевых народностей. По сообщению Мухаммеда Салиха, ополченцы и султаны дешти-кипчакских узбеков были одеты в шубы из меха лисиц, красных лисиц, выдры, горностая, белки, соболя. Вместо матерчатой рубашки использовалась меховая одежда, и в зимние холода поверх одежды надевался тулуп, а на голову — меховой колпак.

Фазлаллах ибн Рузбихан кроме меховой одежды описывает одежду знати дешти-кипчакских племен из шелка со множеством украшений. А люди Алача-хана (Ахмед-хана), дяди Захириддина Бабура со стороны матери, были одеты по-монгольски, в «монгольские шапки и халаты из вышитого китайского атласа». Такой же костюм был преподнесен Захириддину Бабуру. Когда он надел его, то стал совершенно неузнаваем. Этот эпизод — косвенное свидетельство того, насколько одежда монголов отличалась от одежды ферганцев. В то же время в Средней Азии были распространены отдельные детали монгольской одежды. Правитель Ферганы Омар Шейх, например, летом везде кроме дивана большей частью ходил в монгольской шапке.

Составной частью мужского костюма был пояс, который, соответственно иерархии мог быть сделан из простой хлопчатобумажной материи или дорогой — златотканной с металлической нитью. Вместе с тем и представители обеспеченных слоев населения порой одевались по-дервишски: писатель и историк Ходжа Самандар Термези (XVII в.), когда вёл уединённый образ жизни, никогда не облачался в приличную одежду и обвязывался верёвкой. Фута, как деталь одежды знатного юноши-гератца, жившего в конце XV в., упоминалась выше. В Герате такая фута оценивалась в 50 танга, приблизительно столько же, сколько стоил чекмень на том же юноше. Применялись также пояса с металлическими украшениями, особенно среди воинского сословия. Для относительно более позднего времени известно, что в Бухаре делались специальные пояса, они назывались и камарбанд и тагбанд. Это ремесло было сконцентрировано в квартале Тагбандбафан.

Сравнительно часто называются головные уборы. Мужчины (возможно лишь чиновничья знать и султаны) носили меховую шапку из черного курчавого барашка или каракуля. Черная мерлушковая шапка или колпак была у Султана Хусейна. Упоминается также горностаевая и другие меховые шапки. Шапка (вероятно, тюбетейка) с узором «цветок персика», упоминается Зайниддином Васифи.

Образец для юридического оформления отношений между мастером и учеником (Бухара XVI в.), согласно которому первый обязывался по истечении трёх лет обучить мальчика шить тюбетейки (?), показывает, что в Бухаре XVI в. изготовлением данного вида головного убора занимались мужчины. Производство шапок имело товарный характер, свидетельством чему служит существование торговых рядов для продажи одежды и шапок.

Большое распространение имела в Средней Азии чалма. В Средневековье, как и позже, чалма была нескольких вариантов. Для ее обозначения в наших источниках используются термины дастар и фута. Судя по сообщению автора «Рашахат», фута-чалма отличалась от дастар.

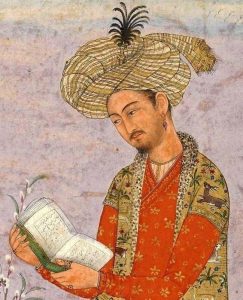

Навёртывание чалмы и её размеры, также как сорт и длина ткани, в разные времена в зависимости от местности и принадлежности данного лица к той или иной социальной категории населения, могли быть разными. Студенты медресе, как и рядовое население, носили чалму со свисающим концом. Представители же высшего духовенства носили многократно закрученную чалму огромного размера. В такой же чалме, будучи правителем в Индии, изображен на одной из миниатюр султан Бабур.

Из наименований обуви встречаются туфли с загнутым или кончающимся тонким усиком носком, надеваемые на босую ногу — папуш, кожаные калоши — кафш, сапоги муза и вид сапог арабий, относительно которых упоминается, что они были с пуговицами.

Часть населения, специализировавшаяся на изготовлении определенного вида обуви, в основном занимала отдельную часть города. В Самарканде в конце XVI в. существовал квартал мастеров, шьющих обувь папуш — Папушдузан. Торговый ряд продавцов обуви — Кафшфурушан в Бухаре служат подтверждением того, что производство обуви носило товарный характер. В особую группу выделялись и ремесленники, чинившие старую обувь. Мастера- парадузы упоминаются в Самарканде XVI в.

Летняя одежда отличалась от зимней. В вакфной грамоте Хусейна Хорезми, а также у Мухаммеда Салиха и Али ибн Хусейна ал-Ва’иза ал-Кашифи упоминаются «летний» и «зимний» халат, «зимние колпаки», «летние сапоги». Между тем трудовой люд зимой и летом пользовался одной и той же одеждой (надо полагать, за исключением теплого халата).

Одежда хранилась в сундуках. В богатых домах было множество сундуков, в каждом из них могли храниться разные вещи.

Драгоценности также хранились в особых сундуках. В сокровищнице гератского вельможи эмира Шахвали находилось десять сундуков со всевозможными ценностями. Два из них были полны лалов, топазов, яхонтов, изумрудов и жемчуга. А в большом сундуке невесты Султана Хусейна находились вставленные в него сорок сундучков, наполненные драгоценными камнями. В сундучках же хранились золотые предметы — ручные и ножные браслеты, кольца, серьги. Сундуки служили местом хранения и рукописных книг.

Зажиточные горожане пользовались металлическими утюгами, которые раскалялись на огне. Например, в 1507 г. некий Эмир Шахвали, разгневавшись на свою служанку, приказал наказать ее раскаленным утюгом. Утюг упоминается также в грамоте о пожаловании должности главного портного удела Шахрухия. В Бухаре имелись гладильные дуканы.

Основная часть упомянутых деталей одежды изготовлялась местными мастерами. Термины джамадузан, дарзийан, такийадузан, пустиндузан, муйнадузан и другие, служившие для обозначения мастеров, изготовлявших разные виды одежды, встречаются довольно часто.

Некоторые виды одежды привозились в Бухару и в Самарканд из других городов и областей. Сейфи, например, сообщает, что казахские мастера выделывали кафтаны из овечьей кожи, окрашенной в разные цвета и похожей на атлас. «Их привозят в Бухару, где продают по той же цене, что и кафтаны из атласа, настолько они изящны и красивы», а Фазлаллах ибн Рузбихан говорит, что из Астрахани в туркестанские города доставлялись собольи и беличьи шубы.

Из украшений в просмотренных нами источниках упоминаются золотые браслеты, кольца, серьги. Вес золотой серьги, упоминающейся в одном из самаркандских документов XVI в., составлял три мискаля (около 13,38 г., из расчёта, что в Самарканде мискаль равнялся 4,46 г.).

Любопытно, что на миниатюре начала XVII в. султан Бабур изображён с серьгой в ухе. Пример ношения серьги знатным мужчиной среднеазиатского происхождения — единственный, известный нам, и не позволяет прийти к заключению, было ли это обычаем среди мужчин среднеазиатских городов или же это лишь дань вкусам высокопоставленных индийских вельмож.

Интерес представляет также упоминание среди золотых предметов женского ножного браслета, принадлежащего женщине из дома султана Хусейна. В решении самаркандского казия от 1590 г. называется [?], по всей вероятности, жемчужная нить, которая, судя по миниатюрам, окружала щеки и свисала под подбородком. Вместе с упомянутыми серьгами она была оценена в 90 ханских танга.

Широкий круг потребителей имели медные и бронзовые украшения, а также недорогие изделия из серебра.

Захириддин Бабур рассказывает, что женщины подвешивали на воротник сумочки с парфюмерными принадлежностями. Когда Бабура облачили в монгольский костюм, то еще повесили три-четыре безделушки, которые вешают женщины на воротник, вроде коробочки для амбры и сумки.

В прошлом костюм людей, в том числе средневековой Средней Азии XVI в. всегда отражал экономическое и социальное положение человека. По словам Зайниддина Васифи, «все вельможи носили изысканные одежды из шерсти, красного сукна или полотна». Халаты, расшитые золотом и драгоценными камнями от воротника до подола, сразу выделяли высокопоставленных особ-феодалов. Один из таких халатов, хранившийся вместе с другими в сундуке гератского эмира Ядгара, оценивался в 30 тыс. танга, что приблизительно равнялось общей сумме податных сборов с населения целой области.

Золотошвеи расшивали дорогие одежды и отдельные детали к ним. Подобные предметы предназначались для узбекских султанов, их семей и феодальной знати. Клавихо, бывший в аристократических кругах тимуридского двора, взором чужеземца заметил великолепную одежду тимуридских вельмож, шитую золотом, украшенную жемчугом, рубинами и другими драгоценными камнями, очень красиво вставленными. Золотое шитье на платье вельмож запечатлено на многих миниатюрах этого периода. В Самарканде упоминается квартал золотошвеев — Зардузан.

Приход к власти Шейбанидов сопровождался грабежами и бесчинствами. Представители старой династии — Тимуридов, пытались скрыться от преследования, переодевшись в костюм своих слуг и рядовых горожан. В связи с описанием этих событий мы находим на страницах сочинений упоминания о «грязной одежде служанки», «рваной чалме» и шапке, соответствующей этому костюму, а также «халате бродяги», которые при обычных условиях вряд ли могли стать предметом внимания писателя.

Из кратких упоминаний источников можно заключить, что цвет одежды зависел от возраста ее носителя. Одежда молодежи обычно отличалась яркостью, хотя бывали случаи, когда люди почтенного возраста также облачались в красочную одежду. «Хотя он прожил долгие годы и стал седобородым, — пишет Захириддин Бабур о султане Хусейне в последние годы его жизни, — но все же он одевался в одежды красного и зеленого шелка». Красный цвет считался цветом девушек и детей. В произведениях Алишера Навои встречаются упоминания об одежде девушек алого цвета, цвета тюльпана или розы. Между тем, каршинский судья (XVII в.) однажды «надев на себя одежду алого цвета и обмотав голову шелковой чалмой, нарядился наподобие редкой красавицы».

В знак траура голову повязывали синим и надевали синий халат. В нашем примере в синий цвет облачились в первые же дни после смерти близкого человека. Траурная одежда могла быть и цвета фиалки.