8 – 28 сентября 2017 г. в Музее Востока (ГМВ) прошла выставка «Сокровища Гималаев», посвященная истории отношений России со странами пригималайского региона: Индией, Бутаном, Непалом и королевством Мустанг (на настоящий момент является частью Непала). Выставка интересная и представительная — естественно, дать полное представление о ней здесь не представляется возможным. Поэтому в статье предлагается небольшой фотоотчет, но с подробными описаниями экспонатов и с некоторыми пояснениями.

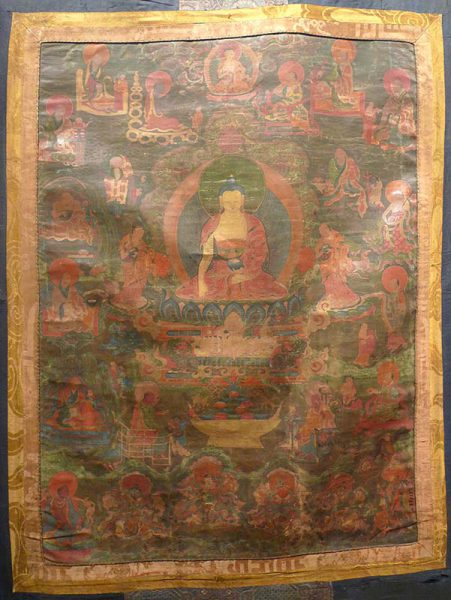

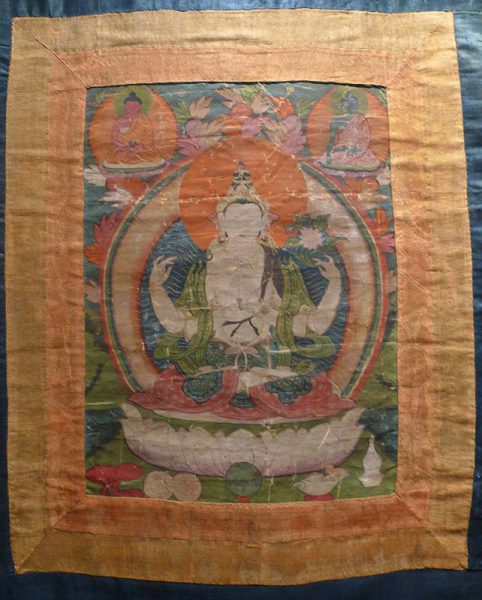

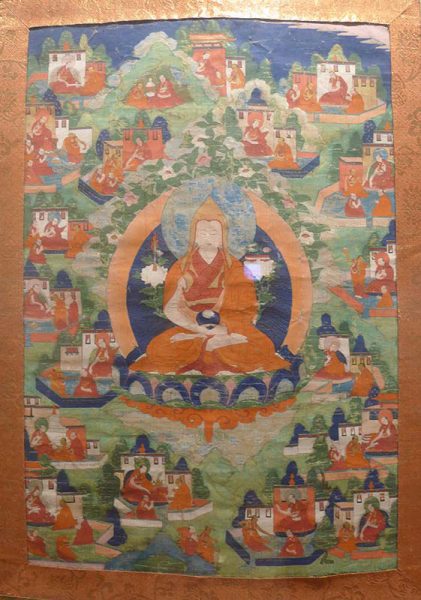

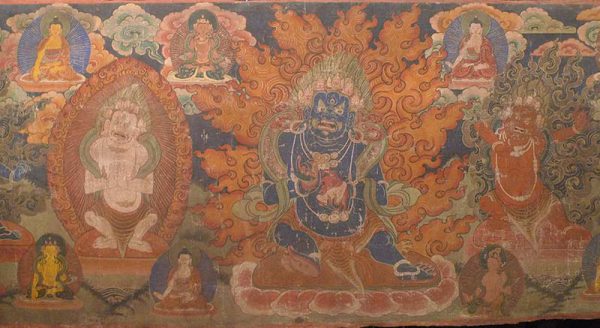

Танка и скульптура

Несколько слов о буддийской иконографии (в связи с представленными ниже экспонатами). Центральным образом ее, конечно, является Будда Шакьямуни. Согласно канону Будда может изображаться сидя или стоя на лотосовом пьедестале, а характерные жесты (мудры) символизируют значимые события в его жизни. Кроме Будды Шакьямуни — реального исторического лица — в представлениях буддистов существует бесчисленное множество будд — просветленных существ, постигших истину и достигших нирваны. Каждый из них в свою эпоху посещает наш мир, чтобы наставить людей, открыть им истину. Особой любовью пользуется будда будущего миропорядка — Майтрея, пребывающий до своего грядущего появления в мире на небесах Тушита. В знак готовности прийти в мир людей он часто изображается сидящим на пьедестале, опустив ноги. Бодхисаттвы — просветленные существа, которые могли бы достичь нирваны, но сознательно остаются в этом мире, чтобы помогать всем живым существам в их духовном поиске. Самым дорогим сердцу буддиста бодхисаттвой является Авалокитешвара — «Владыка, взирающий на существа милостиво». Согласно легенде, из слезы милостивого Авалокитешвары появилось другое просветленное существо — Тара (санск. «звезда»). Она также символизирует сострадание. Особенно популярны образы Белой и Зеленой Тары. Не меньшей популярностью пользуются дхармапалы — устрашающего вида защитники буддийского учения. Кроме мифологических и легендарных персонажей в буддийский пантеон входят также известные исторические лица и буддийские учителя, например, тантрик-йог Падмасамбхава (VIII в.), тибетский религиозный деятель, философ и проповедник Цонкапа (XIV — XV вв.).

Ритуальные предметы

Ритуальные предметы, используемые во время службы в буддийском храме:

- Сосуды-чаши из верхней части человеческого черепа (капала) или же имитации, изготовленные из металла. Такие чаши используются во время ритуальных действий, обращенных главным образом к дхармапалам.

- Морская раковина используется и в шаманских культах, и в буддийской ритуальной практике. По поверьям, её звуки отгоняют злых духов, а также хищных животных и змей; йоги с помощью раковины тренируют и устанавливают правильное дыхание. Буддисты подают сигнал к молитве, белоснежная закрученная вправо раковина на алтаре символизирует голос Будды, проповедующего Дхарму. Для использования в буддийских ритуалах их часто украшают чеканными серебряными накладками и инкрустацией из драгоценных камней и кости.

- Ваджра («алмазный скипетр») — символ несокрушимости и твердости буддийского учения.

- Зеркало — диск из полированной меди на подставке, используется в ритуале освящения воды.

- Молитвенная мельница — уникальный ритуальный предмет, широко распространенный у всех народов, исповедующих северный буддизм. Аналогов ей нет ни в одной религиозной практике. Основной конструктивный элемент молитвенной мельницы — полый цилиндрический барабан, который вращается на металлической вертикальной оси. Почти всегда эти барабаны украшает мантра Ом мани падме хум. Раскручивание молитвенного барабана приравнивается к многократному прочтению молитвы.

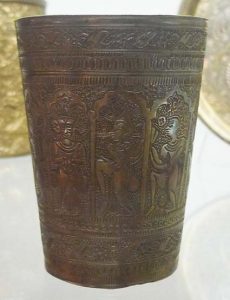

Изделия из металла

Коробочка с крышкой. Непал, конец XIX в. Сплав на основе меди, гибка из листа, пайка, резьба, гравировка, полировка

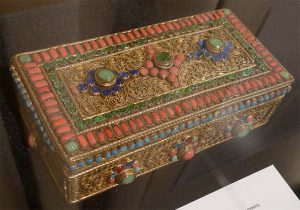

Ниже представлены мандалы из Непала, на них стоит остановиться. Понятие «мандала» (санскр. «круглый, диск, круг») существовало еще в добуддийской Индии и служило главным образом для обозначения плана места ритуального действия. Это могла быть круглая, квадратная или треугольная диаграмма, внутри которой помещались в определенной последовательности геометрические или символические фигуры. Главное назначение мандалы и в древней Индии, и на тех территориях, где в дальнейшем получил распространение буддизм, состояло в установлении правильного порядка действий, которые диктовались представлениями о космическом мироустройстве, а также стремлением упорядочить окружающий мир по божественным образцам, описанным в священных текстах. В дальнейшем с распространением буддизма на территории Центральной Азии мандала как ритуальный предмет приобретает разное смысловое наполнение и форму. Богато украшенные мандалы были и сейчас остаются особо ценным подношением для храмов или для высокопоставленных буддийских учителей. Они декорированы в характерной непальской технике джарао, представляющей собой сочетание драгоценных и полудрагоценных камней в глухих кастах с изящной филигранью, покрывающей все поле изделия. Эта техника была чрезвычайно популярна в XVIII — XIX вв., она широко используется и сейчас.

Мандала. Непал, 1950-е гг. Металл, перламутр, стекло, полудрагоценные камни, литье, чеканка, резьба, инкрустация, филигрань

Шкатулки (Непал, XX в. Латунь, полудрагоценные камни, цветное стекло, штамповка, пайка, инкрустация, филигрань):

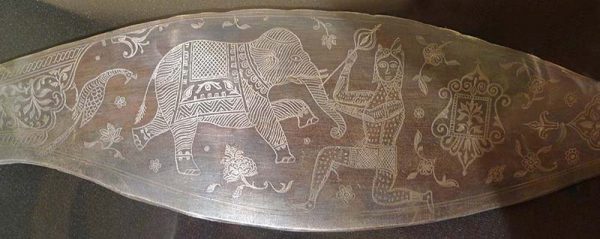

Еще одна очень любопытная вещь — нож кукри. Это национальная разновидность холодного оружия с заточкой по вогнутой грани, которую образует клинок, выполненный в форме «крыла ястреба». Кукри являются одним из немногих видов оружия, сохранившимся до наших дней практически без изменений.

Ювелирные украшения

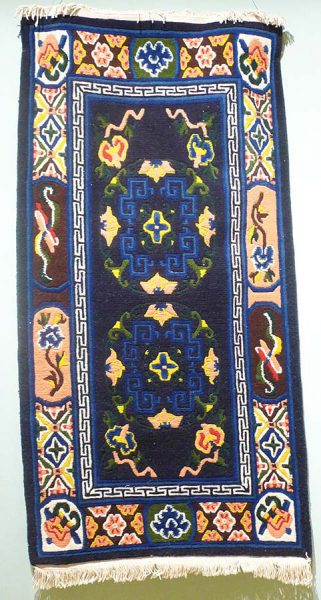

В пригималайском регионе традиционно пользуются популярностью ожерелья из бусин наугеди и войлочных дисков. Наиболее распространенный тип украшений в местных традиционных культурах — амулетницы. Буддийскую амулетницу, часто сделанную из серебра и украшенную филигранью, обычно носят на груди. Внутри ее могут находиться ритуальные предметы, приносящие удачу и охраняющие от злых духов (написанные на бумаге или кусочках ткани молитвы и другие небольшие сакральные объекты).

Амулетница. Гималаи, XIX в. Серебро, коралл, бирюза, филигрань, зернь, профилированная резьба, литье, монтаж-пайка, ковка

Непальские и индийские броши (середина XX в.):

Брошь. Индия, 1950-е гг. Латунь, бирюза, кораллы, перламутр, стекло, литье, пайка, филигрань, инкрустация

Брошь. Непал, 1950-е гг. Латунь, полудрагоценные камни, пералмутр, стекло цветное, дифовка, пайка, инкрустация