В настоящее время исследование тибетского изобразительного материала ведется по трем направлениям: описание и перевод иконографических текстов, связанных с культом персонажей пантеона и потому содержащих сведения о внешнем облике и структуре пантеона, описание и перевод иконометрических текстов, в которых даются размеры и пропорции изображений, история художественных школ, изучение изобразительного материала.

Обилие выполненных работ создало предпосылки для предварительной классификации тибетского искусства (речь идет только о тхангкха), которая в какой-то мере должна способствовать выделению системы жанров. Указанные выше направления определили структуру данной статьи: сжатая классификация тибетского традиционного искусства, его соотнесенность с письменными источниками и как следствие этого, возможность говорить о существовании жанров в тибетском искусстве, в частности, в живописи.

Количество и качество проведенных исследований позволило предварительно классифицировать изобразительный материал по следующим признакам: технология, функциональное назначение, сюжет и композиция.

Технология изготовления. В тексте Манджушримула-калпатантра указываются три основных типа тхангкха, соответствующих индийским пата: тхангкха, по преимуществу вертикальные свитки, со сторонами, по форме тяготеющими к двойному квадрату, обычному прямоугольнику и квадрату; в XVII-XVIII веке появляются горизонтальные свитки. В готовом виде тхангкха состоит из нарисованной поверхности (называется «зеркало», мелонг), обрамленной либо сверху и снизу, либо со всех сторон кусками ткани; вверху и внизу — два деревянных бруска; к верхнему крепится петля, которой тхангкха вешается на стену; на нижний тхангкха сворачивается.

Сверху изображение прикрывается лёгкой тканью. Хотя существуют символические толкования элементов обрамления, но первоначальное их назначение утилитарное; в свернутом виде удобно хранить и транспортировать, а покрывало предохраняет изображение от копоти.

Тхангкха различаются по материалу, из которого они изготовлены.

Гойтханг (тхангкха из ткани) — аппликация (изображения из сшитых или наклеенных кусочков ткани), вышивка, тканные изображения.

Дритханг (рисованная тхангкха) — живописное изображение. Клеевая темпера или акварель на грунтованном шелке или хлопке; с применением трафарета или без него; изображения на золотом, красном, черном фоне (используются природные минеральные, искусственные минеральные и растительные красители). Сюда же можно отнести и цакли. Это миниатюра, техника исполнения которой та же, что и у дритханг. Цакли по форме тяготеет к малому квадрату, у таких изображений всегда отсутствует обрамление. Термин цакли в обрядовых текстах обозначает жертву-заместителя (чаще всего изготавливается из теста).

Парма-ксилографии, вырезанные на дереве, камне, металле в технике углубленного рельефа зеркальные изображения и отпечатанные на ткани или бумаге, иногда раскрашенные.

Булха — книжная миниатюра (либо ксилографическая, либо в технике «папье-маше», если рукопись парадная).

Функциональность. Этот признак изобразительного материала определяется его назначением (кто и для чего создает изображение). Поскольку все формы деятельности в тибетской культурной традиции существуют в рамках двух нормативов религиозного /чойкйи-луг/ и «светского» /джигтенпаи-луг/, то такое деление характерно и для изобразительного материала.

К первому типу относятся «однодневные изображения», выполненные во время созерцания в течение суток. Это «медитативные изображения», обычно на золотом, черном, красном фоне /центральная фигура — полихромная, остальные обозначены контуром — красный или черный на золотом фоне, золотой на красном и черном, в целом достигается стереоскопический эффект /или на привычном зелено-голубом, но все изображения с заданным числом персонажей. Сюда же можно отнести изображения, связанные с традицией передачи и распространения учения от учителя к ученику, изображения, которые являются элементами храмового интерьера и появляются в зависимости от храмовых служб.

Ко второму типу относятся изображения, выполняемые на заказ — по случаю рождения ребенка в семье, болезни кого-нибудь из членов семьи, по случаю начала какого-либо предприятия; исторические сюжеты; изображения эпизодов из эпоса о Гэсэре; изображения начала и конца света, сказочные сюжеты, рисунки птиц, цветов, изображения «благих пожеланий» (восемь эмблем счастья, семь драгоценностей чакравартина и др.). Изображения никогда не продаются и не покупаются, а передаются из рук в руки. Магическое, медитативное, просветительское назначения определяет сюжеты изобразительного материала. Создание изображений преследует одну цель — возможность обрести «благие заслуги» (соднам) для будущего «благого рождения» (дегро) как для заказчика, так и для исполнителя.

Сюжет. Третий признак изобразительного материала — сюжетный делится на шесть категорий: изображения «просветленных существ», идамов, дхармапал, мандал, «иллюстраций учения», янтр.

К первой категории относятся изображения будд, учителей, бодхисаттв. Существуют три вида изображений будд: нирманакайябудды, самбхогакайябудды, дхарамакайябудды. Главные будды нирманакайи — будда прошедшего времени Дипанкара, Шакьямуни — будда нынешнего периода, Майтрейя — будда будущего. Нирманакайябудды, согласно буддийской доктрине, реализуются в сансаре, поэтому их облик человеческий, что и определяет все сюжетные линии на соответствующих изображениях. Они носят три одежды монахов, обозначая полное постижение дисциплины, медитации и мудрости. Самбхогакайябудды — идамы /см. ниже/. Дхармакайябудды в традиции изображений существуют в двух обликах. 1) Самантабхадра в традиции буддийской школы ньингмапа, изображается обнаженным, символизируя «бесформенность» и «единственность» дхармакайи как «абсолютной реальности». 2) Ваджрадхара — в традиции гэлукпа. Самантабхадра и Ваджрадхара — «перво-будды», которые выражают полную необусловленность «абсолютной реальности». Бодхисаттвы — «ученики» будды Шакьямуни, каждый из них выполняет соответствующую функцию в структуре пантеона /спасать живых существ — Авалокитешвара, просвещать — Манджушри и др./. Учители — исторические персонажи, включенные в пантеон, как индийские, так и тибетские.

Идамы — персональные божества. Существуют разные типы идолов — спокойные, гневные, полугневные, мужские, женские, ябъюм /соединенные в своем мужском и женском аспекте/. В зависимости от того, какая функциональная нагрузка у данного вида идама, таково и его изображение. Гневные идамы изображаются украшенными коронами, гирляндами, четками из человеческих черепов и костей, они попирают человеческие трупы, пьют кровь из чаш, изготовленных из черепов, вооружены различными видами оружия. Многие идамы носят на изображениях свежесодранные шкуры тигров /мужские изображения/, леопардовые /женские/, которые символизируют бесстрашие, слоновьи шкуры, воплощающие силу, человеческие скальпы, связанные с представлением о страдании. Спокойные идамы изображаются в облике архаических царей, в коронах и других атрибутах, с обнаженным торсом, украшенные браслетами, серьгами. Идамы, соединенные в своем мужском и женском аспектах /абъюм/, обозначают двойственную природу бытия, /»активное действие невозможно без сострадания», «правильное применение энергии невозможно без мудрости».

Дхармапалы /»защитники учения»/ изображаются в мужском и женском облике, с теми же атрибутами и такого же ужасающего вида как и гневные идамы, их цвет обычно или черный, или синий /встречаются также и другие цвета/. Локапалы — «стражи стран света» — изображаются в виде могучих богатырей. Скорее всего это добуддийские божества Тибета, которые приняли затем чисто буддийскую форму, в таком же облике изображаются и горные божества.

Мандалы: — 1) изображение буддийской вселенной /четыре основных материка, восемь спутников, по два у каждого из материков, гора Сумеру — центр вселенной, локализованы в пространстве по сторонам света/; 2) пространственная локализация иконографических циклов персонажей пантеона; 3) выражение определенного психологического состояния в виде цветовых поверхностей, распределенных по сторонам света, с обозначенным центром. Страны света в этом случае соотносятся со сторонами человеческого тела, в зависимости от того, куда ориентирована мандала /перед, спина, правая, левая, верх, низ/, таким же образом ориентирована и тхангкха.

К изображениям, иллюстрирующим буддийское учение, относится прежде всего так называемое «колесо бытия», которое изображает всю буддийскую концепцию сансары: в центре располагаются рисунки петуха, свиньи, змеи, символизирующие Страсть, Глупость, Гнев /причины сансарического бытия/, далее поля белого и черного цвета /характеристики благого и неблагого/, далее шесть миров /боги, полубоги, люди, животные, духи, обитатели ада/ — круговорот живого существа в рамках буддийского учения; далее двенадцать картинок, символизирующих двенадцать элементов структуры индивида. Все изображение зажато в лапах чудовища. Цель учения — вырваться из заданного круга бытия. Помимо «колеса бытия», существуют другие изображения такого плана — изображения приношений пяти органам чувств /»гневное» — в виде сердца, глаз, внутренностей, «спокойное» — в виде плодов, благовоний, музыкальных инструментов и прочего/, изображения восьми эмблем счастья /зонт, лотос, нить счастья, сосуд, раковина, рыбки, колесо/, «трёх драгоценностей», символизирующих будду, его учение, общину и некоторые другие.

Янтры — диаграммы в виде концентрических кругов или в сочетании с квадратами, с полями, заполненными иногда заклинаниями; обычно они складываются таким образом, чтобы плоская поверхность соответствовала геометрической фигуре /круг, квадрат, ромб/; внутрь сложенной янтры закладывается какой-нибудь ингредиент — конопляное зерно, кусочек сандала, лекарственного растения, минерала. Янтра двойственна по своей природе: во-первых, янтра определяет местоположение божества в буддийском космосе, во-вторых, она выполняет функцию оберега.

Четвертый признак изобразительного материала — композиционный, который определяется двумя предыдущими, функциональным и сюжетным. В зависимости от функционального назначения, выраженного через сюжет, находится композиция изображения, количество и расположение персонажей пантеона в пределах замкнутого пространства изображения. «Спокойному» типу созерцателя рекомендуется «гневный» тип изображения, «несосредоточенному», «распространяющемуся» типу рекомендуется изображение с одним персонажем, желательно «собранного» типа и т.д. На заказ по случаю болезни кого-нибудь заказывается изображение Будды Врачевания /Учителя врачевания/ и его спутников, или Амитаюса /»Бесконечная жизнь»/.

Фасовые изображения персонажей пантеона могут располагаться горизонтальными рядами по вертикали, определяемой структурой пантеона. Фронтальное изображение — центральное. Второстепенные персонажи изображаются по сторонам плоскости /композиция русских житийных икон/, или фиксируют страны света, зенит, надир, или же стороны тела человека. Концентрические композиции — фронтальное изображение в центре, остальные персонажи располагаются по кругу /или же расположение сюжетов по кругу, как это имеет место в изображениях «колеса бытия»/. Центральное изображение — фронтальное, к нему сходятся и от него расходятся второстепенные персонажи. Композиция со смещённым центром, влево или вправо, главный персонаж изображается в три четверти, к нему и от него по диагонали разворачивается сюжет. Наконец, серии отдельных изображений, объединяемых единым сюжетом /житие Будды Шакьямуни, его двенадцать подвигов, житие сиддхов и пр./. Пейзаж, архитектурные изображения, стаффаж, предметы быта даются в перспективном сокращении /чаще всего фиксируются две позиции восприятия — позиция зрителя и позиция центрального персонажа, изображенного на тхангкхе/.

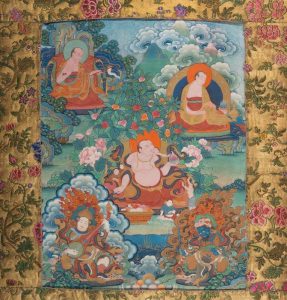

Три архата и три царя — хранителя сторон света. Тибет, нач. XIX в. Холст, минеральные краски, парча (обрамление)

Всё вышесказанное достаточно близко совпадает с ситуацией в древнерусском искусстве, охарактеризованной Г. К. Вагнером: «Между тем многообразным функциям древнерусского искусства, в том числе и скульптуре, должны были соответствовать разные предметы изображения, что, в свою очередь, обуславливало разные художественные подходы, разные в смысле выбора фигур, их композиций, пространственно-временных параметров и т.д. Это образовывало довольно-таки различные художественные /образные/ структуры, которые в рабочем порядке вполне правомерно называть жанрами…». Таким образом, можно говорить в рабочем порядке о существовании жанров в тибетском искусстве. Но прежде, чем перейти к предварительному описанию жанров тибетского изобразительного материала, необходимо остановиться на одной особенности — соотнесенности с письменными источниками.

Упоминавшиеся в начале статьи три направления изучения тибетского изобразительного материала помогли обнаружить его зависимость от памятников письменности, так называемых иконографических текстов. Характер этой зависимости не был объектом специального исследования, хотя функциональное значение сюжета и композиции изобразительного материала обусловлены иконографическими текстами. Степень влияния письменных источников определяется с двух взаимоисключающих позиций: 1) изображения строго фиксированы и точно соответствуют текстам, на основе которых они созданы; 2) создаваемые изображения предполагают свободную обработку иконографических текстов. Можно сказать, что обе точки зрения имеют право на существование, обе они подтверждаются изобразительным материалом и текстами. Скорее всего, обе позиции указывают на определенную совместимость изобразительного материала и письменного текста.

Иконографические тексты относятся к разным литературным жанрам и различаются по своей направленности. Они делятся в тибетской традиции, зафиксированной европейскими учеными, на «светские» и религиозные. Первые включают сочинения историографического и биографического характера, вторые связаны с религиозной практикой /созерцание, обряды и пр./.

Историографические сочинения /по определению А. И. Вострикова/: кйераб /джатаки/, тунраб /гйудрим/.

Кйераб — «преемство перерождений». Они отыскиваются в установленном порядке и описываются в специальных сочинениях — «истории перерождений», рассказывающих о людях, считающихся перерождениями одной и той же личности. Прообразом такого рода сочинений являются буддийские джатаки /кйераб/, сказания о будде в его прошлых перерождениях. В Тибете существуют пересказы индийских джатак /в частности, сборник Джатакамала (Гирлянда джатак), Арьяшуры, Дзанлун, /»Сутра о мудрости и глупости» и др./ или подражание им.

Тунраб — преемство перерождений, которые отыскиваются в установленном порядке после смерти отдельных представителей такой «династии». Терминологической разницы между двумя видами не существует; тунраб — более почтительный термин по сравнению с кйераб.

Гйудрим — «преемство лиц», последовательно воспринимавших и передававших от одного к другому традицию /гйуд/ — какой-либо доктрины или культа, т. е. преемственность учителей.

Биографические сочинения /по определению А. И. Вострикова, Д. Туччи, Ю. Н. Рериха/: намтхар, солдеб.

Намтхар — биографии отдельных лиц, написанными ими самими, или их учениками, или, наконец, авторами позднейшего времени, либо биографии лиц, связанных друг с другом непрерывной философской или религиозной доктриной. Намтхар — жизнеописание движения человека по пути «спасения», поэтому под названиями биографий — намтхаров в Тибете фигурируют переполненные легендами и чудесами «жития святых», которые интересны не с исторической точки зрения, а исключительно или почти исключительно лишь с литературной и фольклористической сторон.

Солдеб — «молитва» или «обращение с молитвой», молитва последовательным перерождением. Они пишутся в стихотворной форме /две последних строки могут повторяться/; их авторы — выдающиеся иерархи тибетского буддизма или почитатели какого-либо лица. Солдебы создаются для того, чтобы прославить это лицо в прежних знаменитых перерождениях. Но иногда эти тексты используются тибетскими авторами как канва, на которой производится механическое объединение биографий ряда лиц в историю последовательных перерождений одного и того же лица.

Религиозные сочинения /по определению Ю.Н. Рериха, А.И. Вострикова, Б. Бхаттачарьи, Д. Туччи, Ш. Дагьяба, Е.Д. Огневой, Р. Стейна/: дубтхаб /садхана/, онтог /абхисамйя/, дженанг, радней /пранапра тиштха/.

Дубтхаб — тексты, предназначенные служить руководством вызывания в себе или перед собой образа персонажа пантеона. Дубтхаб — ритуальный текст, в котором указывается сторона света, цвет тела, атрибуты персонажей, их окружение и свита. Сборники дубтхабов являются обязательным пособием для художников при создании изображений (канонические — Садханамала, Нишпанойогавали, созданные тибетскими авторами — Ралоцзавой, Таранатой, Джанджахутухтой, IV Панчен-ламой и др.).

Онтог — иконография персонажа, которая используется в качестве основы как при медитации, так и при изображении в живописи и скульптуре. Вместе с тем онтог — специфическое состояние сознания в процессе акта создания, переживаемое сказителями эпоса. Онтоги, наряду с дубтхабами, входят в число текстов, обязательных для художников.

Дженанг — тексты, в которых воспроизводится соотношение учитель-ученик, устанавливается индивидуальная связь в традиции передачи учения от учителя к ученику.

Рабней — обрядовые тексты с описанием обрядов освящения изображений /различных типов жертвоприношений, их последовательности в зависимости от того, чье изображение освещается/, после которых изображение в буддийской традиции становится тем, кого оно изображает.

[…]

Кйераб — изображения Будды Шакьямуни и Падмасамбхавы на основе текстов Джатакамалы и Падмакатан. Вместе с тем и число текстов, обязательных для живописцев, входят Кйераб Будды Шакьямуни /полный и сокращенный/, сочиненный Таранатхой, уже упоминавшийся Дзанлун и другие тексты такого рода. Композиция кйерабов соответствует русской житийной иконе — центральный образ, окруженный клеймами с эпизодами из жизни главного персонажа. Кйераб может быть одиночным изображением или серией. В последнем случае серия состоит из последовательного ряда от первого до последнего. Серия может состоять также из главного изображения /цо-бо/, к которому справа /йас-па/ и слева /йон-па/ сходятся другие изображения серии. […] Соответственно, движение эпизодов на каждой тхангкхе в этом случае зависит от того, с какой стороны она находится — справа или слева от главного изображения.

Тунраб — изображение персонажей, связанных единой линией преемства, традицией наследования «воплощенных существ». Описаны и изучены тунрабы далай-лам и панчен-лам, изображенных в серии тханок, (диахронический ряд). Принцип организации серии — тот же, что и в кйерабах, однако внутренняя композиция отдельной тхангкхи отличается. Вверху в центре располагается основной учитель главного персонажа, слева пониже, — идам главного персонажа, в середине — фасовое или в три четверти изображение персонажа, внизу — его ученики, по нижнему краю — изображение дхармапалы.

Гйудрим — тип изображений, фиксирующий линию учителей в традиции распространения какого-либо культа (синхронный ряд). Известны гйудримы Ямантаки, Зелёной тары. По композиции близки тунрабам, но обычно известны только в одиночном изображении, а не серийном. В композицию могут входить также и главные персонажи культа, чья традиция зафиксирована на тхангкхе.

Намтхар — изображения исторических персонажей Тибета на основе соответствующих биографий. Известны намтхары Цзонхавы, Миларэпы. По композиции совпадают с кйерабами, есть отдельные и серийные изображения. Традиция создания намтхаров на основе письменных биографий сохранилась и до наших дней. Так для Д. Снелгрова по текстам биографий четырёх Лам Долпо были созданы четыре живописных намтхара. Солдеб — изображение типа «цокшин» /поле собрания «учения»/. Наиболее известны цокшины Цзонхавы Будды Шакьямуни. Обычно это изображения исторических и полуисторических иерархов буддийской традиции, окружённых значительным числом персонажей пантеона. Цокшины существуют в двух видах — вертикальные по композиции и концентрические /последние характерны только для будды Шакьямуни в коллекции Эрмитажа.

Дубтхаб — изображения со строго фиксированным числом персонажей, точной ориентацией по сторонам света, атрибутами, формой. Практически почти всегда точно соответствуют текстам, на основе которых созданы. Дубтхаб — корпус текстов, обязательных для художников. К числу такого рода текстов, обязательных для мастера, принадлежат и онтоги. Однако не удалось обнаружить изображений, содержащих термин онтог.

Дженанг — изображения учителя, ученика, идама, связанных единым обетом. Известны изображения Ра-лоцзавы. Для таких изображений характерна композиция со смещённым центром.

Рабней — предположительно изображение различных типов жертвоприношений /цогчен/ или же изображения атрибутов персонажа вместо него самого.

Таким образом, из девяти видов иконографических текстов семь имеют аналогом живописный материал. Только два текста, онтог и рабней, не подтверждаются изобразительным материалом, что в принципе находится в зависимости от функционального назначения такого рода текстов. Это совмещение обусловлено тем, что «искусство средневековья по определению Д. С. Лихачёва, применительно к русскому искусству/ ориентировано на «знакомое», а не на незнакомое, «странное». Стереотип помогал читателю узнавать в произведении необходимое настроение, привычные мотивы, темы. В нашем случае мы имеем дело со зрителем, но в тибетской культурной традиции «читатель» и «зритель» выступают как единое целое.

Тибетская научная традиция, как средневековая, так и современная, устанавливает соотнесенность изображения и письменного текста. Однако, она носит качественно иной характер. Прежде всего определяется тройственная структура понятия «мудрость» /ешей/: «постижение абсолюта», «относительное знание», так называемый «здравый смысл». «Относительное знание» есть «научное знание» /ригпа/, состоящее из пяти родов «науки», в число которых включено и «искусство» /зо ригпа/, «мастерство». «Искусство», как таковое, различается по трем параметрам: ку — тело, деятельность, направленная на создание изображений, ступ, различного рода ремесел; сунг — речь, деятельность, связанная с созданием письменных памятников, литературы, музыки и пр.; тхуг — разум, деятельность, ориентированная в сфере интеллекта. В результате современные тибетские ученые считают, что, во-первых, изобразительное искусство не является развитием независимого «искусства», но есть сохранение традиционной ксилографии; причем цвет, пространственная ориентация, окружение персонажей пантеона находятся в зависимости от письменного текста. Во-вторых, тибетская тхангкха имеет значение «документа» и является записью содержания. Эта нерасчлененность прослеживается полностью на тибетской книге, ксилографической или рукописной.

Композиция книги совпадает с композицией тхангкхи. Оборотная сторона титульного листа письменного памятника обычно включает в себя изображение «просветленных существ» /неслучайно термин для книжной миниатюры «булха»/; верх тхангкхи — изображение «просветленных существ». Далее в книге разворачивается основной корпус текста, в котором уже изображения отсутствуют /единственное исключение — текст Вайдурья-карпо, компендиум по астрономии, астрологии, демонологии и др., и медицинские сочинения/, что само по себе можно считать косвенным свидетельством однородности изображения и письменного текста. Средняя часть тхангкхи — основное место событий или кодированного содержания. Последняя страница книги содержит изображение дхармапал, «защитников религии», или локапал, «стражей стран света»; те же персонажи изображаются в нижней части тхангкхи. Особенно четко это прослеживается на парадных рукописях.

Таким образом, единство терминологического ряда в живописи и иконографических текстах объясняется тем, что искусство и литература в тибетской культурной традиции имеют единую природу, будучи «явленной формой абсолютной реальности». Эта целостность закрепляется включенностью в общие рамки «науки» «искусства», т.е. изобразительное искусство и памятники письменной культуры — явления одного порядка. Существование письменных памятников и изобразительного материала в одинаковых жанрах характерно и для древнерусского искусства /явление, подробно описанное и проанализированное Д. С. Лихачёвым и Г. К. Вагнером/. Подобное же явление прослеживается и в мусульманском искусстве /сопоставление васфа как литературного и живописного жанра, выполненное Л. Додхудоевой/. Вполне вероятно, что если рассматривать этот процесс гораздо шире, то можно предположить, что соотнесенность письменных источников и изобразительного материала отражает ситуацию перехода от одного способа выражения к другому, от одного принципа построения текста к другому, и является характерной чертой средневековой культуры.

Автор: Е. Д. Огнева