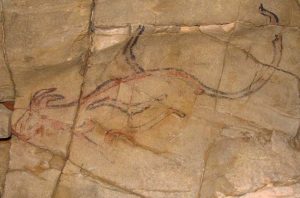

Чтобы проследить закономерности развития цивилизации кочевников Центральной Азии, их многовековую культуру, а также преемственность ее традиций на протяжении нескольких тысячелетий, следует начать анализ с древнейшего периода. Древнейшим памятником изобразительного искусства Монголии можно считать росписи охрой в пещере Хойт-Цэнхэрийн-агуй, расположенной в западной части страны в горах Алтая. Рисунки эти издавались неоднократно и датированы эпохой верхнего палеолита. Они, с одной стороны, значительно отличаются от росписей Западной Европы (все рисунки контурные в отличие от силуэтных полихромных изображений франко-кантабрийской зоны, среди них встречаются изображения животных, не известных по росписям и гравировкам западных пещер, например, верблюда и страуса). С другой стороны, определенное сходство и единство стилей композиции и тематики позволяет рассматривать рисунки монгольской пещеры как наиболее близкие параллели палеолитической живописи как Европы и Урала. Западно-монгольские рисунки, также как европейские, размещены были в потаенных низах, и скрыты от всеобщего обозрения. О большом сходстве рисунков столь отдаленных регионов говорит также наличие символических фигур и геометрических знаков.

Древнейшие рисунки Монголии еще раз подтверждают выводы А. Леруа-Гурана о всеобщности порядка явлений во Вселенной, переданных через человеческие и звериные персонажи и знаковые системы. Именно в пещерной живописи (и монгольские рисунки не являются исключением) нашли отражение все силы Вселенной — Модели мира: мир подземный воплощен в образе змей и рыб, мир земной символизируют могучие звери, прежде всего копытные, а небесные символы переданы в образе птиц. Уже в эпоху палеолита человек противопоставил идеи жизни в смерти, их антагонизм и единство, научился выражать абстрактные понятия. Образ женщины, дающей начало жизни, ассоциировался с красным цветом, что особенно четко видно в пещерных росписях Лезейзи (Южная Франция). Возникший на этой стадии культ плодородия, культ женщины-прародительницы был одним из ведущих и древнейших в мире. Таинство этого культа табуировали определенные стороны жизни, что привело к созданию сакральных закодированных символов и к тому, что наиболее важные изображения, являвшиеся очевидно ядром древнего мифа, были сделаны, как правило, в самых глухих и потаенных частях пещер.

Если матерью всего живого признавались существа женского рода, то предки-отцы ассоциировались с предками родов, предками-животными, могучими копытными (в различных родах разные: кони, лоси, олени, бараны, быки, бизоны). Именно в палеолитических пещерах удается проследить отпечатки и истоки тотемизма. Логичная стройная система, объясняющая представление древних о происхождении рода, реконструирована наиболее убедительно и скрупулезно в трудах французских ученых, и прежде всего основателя этого направления А. Леруа-Гурана. Ученые показали, что сложная схема соотношения понятий в мире первобытного человека, передана через символические знаки: женские символы (треугольники, тектиформы, клавиформы, скутиформы и т.д. и мужские знаки (пениформы, линии, линии с точками, пунктирами, елками, стрелками, многоножками). Подобная расшифровка знаков позволяет видеть в пещерных рисунках палеолитического человека соединение двух начал: хозяина жизни-зверя-копытного с источником жизни-женщиной-матерью рода. Неделимость этих образов и отражение ее в сознании древнего человека нашли свое древнейшее воплощение в рисунках на стенах палеолитических пещер. Позднее в последующие эпохи эти идеи удается проследить в несколько иной интерпретации, но почти в тех же образах.

Несколько иначе трактует палеолитические сюжеты академик Б. А. Рыбаков: «Два рельефа, вырезанные в толще стены, показывают обнаженные женские фигуры в позах, которые наталкивают на мысль о ритуальных оргиях, происходивших в святилище, украшенном этими гетерами. Развивая точку зрения академика А. П. Окладникова, автор далее пашет, о двух видах магии в эпоху верхнего палеолита: заклинание охотничьей удачи и магии плодовитости всего живого, «и беременные самки, и эмбрионы, врисованные в контуры живота самок, а в конечном счете и знаменитые палеолитические «венеры», изображавшие дебелых и полногрудых женщин-прародительниц, всем своим видом подчеркивающих идею плодовитости» (Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 112, 113). Б.А.Рыбаков, как нам кажется, преувеличивает эротическую и плотоядную сторону жизни первобытного человека, подчеркивая, что мысли древнего художника были сосредоточены на оргиях, плодовитости и изобилии. Изображение матери-прародительницы (старой женщины, главы рода) с «рогом изобилия» из Лосселя автор сравнивает о сюжетом первобытной скульптуры, где одна из трех женщин «держит левую руку на своем необъятном чреве, а правой рукой торжественно поднимает рог-ритон, наполнявшийся в реальной жизни, как полагают, звериной кровью». Пожалуй не убеждает и сравнение палеолитического рельефа с современными рогами-ритонами на грузинской свадьбе. Ибо и в грузинском фольклоре рог символизирует сексуальное начало, а что касается палеолитического «рога изобилия», то вряд ли совместимы понятия палеолитического общества и изобилия, как культа. Кажется также не убедительной версия Б. А. Рыбакова, что «Времени для созерцания природы или неба, для осмысления движения звездного небосклона не оставалось, хотя, разумеется, охотники уже считали сутки, знали семидневные фазы луны и лунные месяцы, необходимые им для простейших охотничьих расчетов». Думается, что наблюдения за природой, осмысление законов мироздания, явлений природы, движения созвездий и планет были не только доступны человеку верхнего палеолита, но и были ему необходимы для того, чтобы выжить, приспособиться к миру, понять его законы. Эти попытки понять окружающий мир и нашли свое отражение среди пещерных рисунков во всем их комплексном многообразии.

Рисунки пещеры Хойт-Цэнхэрийн-Агуй весьма близки по скрытому в них сакральному смыслу ко всем памятникам палеолитической пещерной живописи Европы. Ясно, кроме того, что изображения, нанесенные на потолки и стены небольших ниш, не были ни украшением, ни мемориалом, ни отражением палеолитических оргий древних гетер и венер, как пишут авторы, анализирующие франко-кантабрийское искусство. Зал монгольской пещеры не мог быть и местом совершения обрядовых танцев, ибо завален большими глыбами. Возможно, святилище предназначалось для наиболее сакральных ритуалов. Сходство сюжетов и выразительных способов передачи одной и той же идеи, конвергентно возникшей на противоположных концах Евразии, свидетельствует об одинаковых путях развития и сложения древнего мифа, закодированного в изображениях символических диких зверей-копытных и женщин-прародительниц рода. В этом мы и видим один из основных видов, вытекающих из анализа древнейшего пещерного памятника Монголии, вполне оригинального, но вписывающегося в общемировые каноны, описанные ведущими французскими учеными.

Другой памятник каменного века открыт в Восточной Монголии в местности Аршан-хад, где на скальном выступе изображены быки, аналогичные петроглифам мезолитического времени Памира.

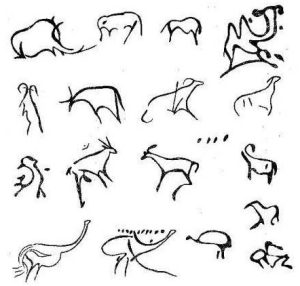

В неолитическую эпоху на рисунках преобладает та же тематика. На западе страны известны крупные местонахождения древних рисунков в двух местностях у г. Кобдо: Чандамань хар-узуур и Тэмээний хузуу. Огромные пространства скалы заполнены изображениями животных. Под ними часто покаваны знаки-символы, аналогичные палеолитическим. Очевидно, культ копытного-предка, отраженный изображением животного вкупе со знаком-символом, сохранил свое сакральное значение и в эпоху неолита. От предшествующего времени трансформировалась также идея «мирового дерева», переданная через птицу, копытного и змею. Очевидно, в эпоху мезолита и неолита древний миф, отражавший идеологию рода, был перенесен человеком из пещерных тайников на скальные поверхности; при этом он сохранил свое значение, о чем свидетельствуют обилие знаков и изображений копытных.

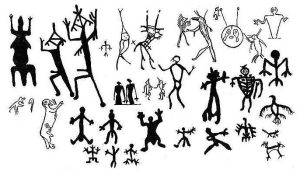

О культуре, искусстве и культах эпохи энеолита можно судить по находкам в погребении из Норовлийн-уула, где обнаружен каменный амулет с рельефным изображением горбоносого скуластого лица, и по петроглифам, открытым на реке Чулуут (а позднее аналогичным им рисункам из Гоби). Особенно интересен «хоровод» рожающих женщин во главе о матерью-оленихой, голова которой увенчана оленьими рогами. Все женщины показаны в позе рожениц и сходны с изображениями на плитах окуневских могил Южной Сибири, например из Черновой -VIII. Рядом с «хороводом» рожениц (вернее, под ними) показаны вертикальные фигуры, состоящие из трех-четырех многоруких и многоногих женских изображений и расположенные таким образом, что ноги верхней являются в то же время руками следующей фигуры. Идея матери-роженицы повторена троекратно в виде нескольких поколений женщин: бабушки-матери-дочери-внучки. Там же, на Чулууте, открыты схематические изображения рожениц с воздетыми к небу трехпалыми руками, широко расставленными ногами и лоскутками, свисающими с головных уборов и рукавов. Мужские фигуры в отличии от женских показаны в профиль с признаками пола и иногда с музыкальными инструментами в руках. Итак женские символы показаны рожающими, мужские танцующими. Вполне вероятно, что таким образом древние обитатели Северной Монголии показывали какой-то ритуал, а возможно, так изображались духи иди предки.

Этнографические и фольклорные представления позволяют предположить, что в этих антропоморфных фигурах древнего Чулуута отражены мифа о предках, о роженицах-матерях рода, о душах предков, унесенных трехпалыми птицами, об обрядах и ритуалах, связанных с этими культами. Рядом с ними часто показаны два быка-тура (или один) с длинным хвостом, с рогами в виде луны. Особенно интересен «небесный» бык с рогами в виде месяца, парящий выше солнца в сложной композиции, названной мною «Вселенная», которая подразделяется на несколько ярусов. В верхнем ярусе бык, луна и солнце, в среднем — остальные копытные, в нижней — змеи, женские антропоморфные изображения с трехпалыми руками и ногами, символизирующие, очевидно, матерей-прародительниц. Создавая длинный фриз по всему визу композиции, женщины-предки рода являют как бы фундамент не только сюжета, но и общества.

Изображения быков аналогичны окуневским Южной Сибири, которые там также часто фигурируют рядом с женскими образами и роженицами. Еще один аналог с окуневскими изображениями Сибири представляют маски с рогами, маски без рогов, с ручкой для держания, очевидно, служившие важной деталью ритуального танца. Как видим, жившие на западе Монголии племена эпохи энеолита были сходны с племенами Южной Сибири в Тувы по культурной традиции, культам, символика которых отражена в чулуутских петроглифах (ритуальные обряды и танцы в масках, поклонение солнцу и луне, небу и быку, оленю-предку и матери-прародительнице).

В эпоху развитой бронзы (вторая пол. II тыс. до н.э.) для Монголии были характерны изображения копытных животных на навершиях прекрасных бронзовых предметов (кинжалов, ножей, шильев): головы оленей, коней, лосей. Все они показаны с преувеличенно длинными ушами, большими глазами. Позднее те же традиции (удлиненные шеи, морды) прослеживаются на оленных камнях. Кроме большой серии случайных находок бронзовых высокохудожественных предметов и изображений их на оленных камнях, известно два уникальных украшения из погребений бронзового века Убурхангайского аймака. Заколки украшены скульптурными головами горных баранов и сделаны в карасукской традиции. Новой является инкрустация бирюзой, вставленной в пазы столбообразных фигур вдоль спинки предмета. Геометрические орнаменты на заколках также типично карасукские.

Вообще же для орнамента этой эпохи характерны ритмичные повторения треугольников, ромбов, квадратов, которые встречаются и на посуде, и на бронзе. Эти фигуры, по аналогии с вышесказанным, можно отнести к символам женского начала и культу плодородия также, как раковины каури — типичные украшения того времени. О скульптурных головках копытных можно сказать, что эти острые и режущие предметы (кинжалы и ножи) не случайно были увенчаны навершиями в виде головы тотемного предка. И не случайно среди этих предков абсолютно преобладали копытные животные.

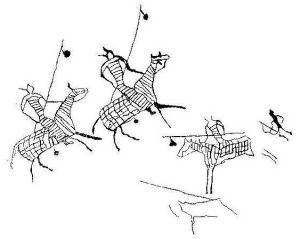

Выделенная впервые в Монголии большая группа петроглифов эпохи бронзы является ценным источником по культуре, религии и быту населения. Карасукский возраст большей части этих рисунков обосновывается их изображением рядом с колесницами, изображением чеканов карасукского времени, сходством с графическими обозначениями на иньских иероглифах. Изображений колесниц на скалах Монгольского Алтая и Хангая ныне известно около 50. Чаще всего кони показаны по обе стороны от дышла спинами к нему. В этом, пожалуй, их основное отличие от европейских, кавказских рисунков, где кони показаны с ногами, расположенными в одну сторону, так что «зритель» воспринимает их стоящими на земле, а не парящими. На рисунках преобладают колесницы культового характера. Поэтому они изображены то с впряженными оленями, то с большим пятнистым быком мифического облика. Колесница с возничим в широкополой шляпе, где змея огромных размеров (дракон) заполняет треть композиции, передает, очевидно, один из недошедших до нас мифов, который в позднейшие эпохи трансформировался в сюжет героического эпоса. Змей (дракон) — олицетворение подземных сил и смерти, он символизировал темные силы, с которыми сражается герой, утверждая жизнь. Образ «змееборца» — универсальная тема мифа, а позднее эпоса: это Индра в «Ригведе», Добрыня Никитич в русской былине, Георгий Победоносец — популярный христианский святой.

Именно в эту эпоху в Монголии закладывались основы «звериного стиля». Глубокая традиционность этого направления в искусстве кочевников, очевидно, скрыта в его идейном содержании, обеспечившем ему большую живучесть. Лаконичный образ передавал идею жизни и плодородия, место предка-тотема в мире человека, порою в закодированном парциальном сюжете (рога вместо целого оленя, рога на голове роженицы, рога на голове коня. Символы солнца, колесницы и оленя совмещались в едином облике. Можно думать, что олень оленных камней и «звериного стиля» вырос на этой почве и складывался из образов эпохи бронзы. Птичья голова с клювом перекликается с трехпалыми птичьими конечностями рожениц. Образы птицы и оленя в течение многих веков сопутствовали в Центральной Азии образу матеря рода.

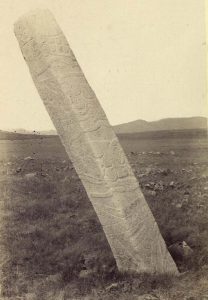

К концу II — началу I тыс. до н.э. в Монголии утверждается традиция ставить оленные камни. В основе культа оленных камней заложены древние культы поклонения предкам, оленям, копытным, небу и небесным светилам. Обряды жертвоприношения переданы в сюжетах с расчлененными на части животными (всегда копытными). Суть тотема могла быть передана и через изображение его части: рогов, зорких глаз, цепких когтей. И сами оленные камни, установленные в горах на краю жертвенников, представляли собой также культовый памятник, связанный с поклонением предку и тотемному животному. Верхний ярус оленного камня (голова), отделенный ожерельем, обращен к небу и символизирует связь с верхним миром, небом, небесными светилами. В этой части показаны серьги в форме солнца (иногда с лучами), небесные кони, летящие к солнцу и преследуемые хищниками (барсами, тиграми и т.д.). Центральная часть камня — средний мир, населенный копытными, и прежде всего оленями. Нижняя часть стелы, отделенная поясом, всегда находится под землей и представлена оружием. Это мир подземный, где оружие — символ смерти. Единство всех трех частей стелы — это единство трех миров или «древо жизни», где идет постоянная борьба между жизнью и смертью, идет непрерывный процесс развития от рождения до умирания. Итак, оленный камень — это гимн предку-герою, давшему жизнь.

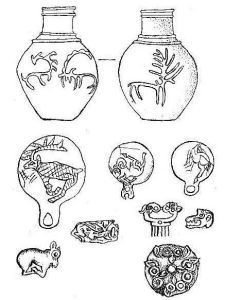

В Хуннское время на территории Монголии возникли стационарные поселки, укрепленные городища с жилыми и дворцовыми комплексами. Высокое строительное мастерство и плотницкое искусство хуннских мастеров в значительной мере было унаследовано от предшествующей эпохи. Дома мертвых шаньюев были уподоблены дворцам с коврами, войлочными драпировками, мебелью, посудой, о чем можно судить по знаменитым усыпальницам из Ноин-улы в Северной Монголии. Среди войлочных ковров Ноин-улы особенно интересен ковер с аппликациями, передающими сцены борьбы животных, выполненных в традиции центрально-азиатского «звериного стиля»: чередующиеся сцены нападения орлиных грифонов на лосей и рогатых и львов — на яков заполняют четыре края изделия. Рисунок, выбор материала (шерсть и войлок), сюжеты и типичные для этих регионов персонажи (яки, орлы, грифы) — все говорит о местном производстве. «Звериный стиль» сохранился в хуннское время в Монголии в орнаментации и украшении одежды, бытовых предметов, культовых вещей и конской сбруи. Живучесть традиций прослеживается в скульптуре, в металлических пластинах. Широко известные серебряные пластины из Ноин-улы являются дальнейшим развитием этого стиля: показаны як на горе между деревьями и олень с разворотом головы анфас (родовые предки, символическое дерево на горе). Наиболее характерны для этой эпохи массивные ажурные поясные бляхи, которые известны среди ордосских коллекций, забайкальских погребений и из Южной Сибири. В Монголии найдена бронзовая пластина с изображением двух борющихся верблюдов (Завханский аймак). На среднегобийской платине показан конь с птичьим клювом и напавший на него волк. Кроме этих пластин, отражающих сюжеты героического эпоса е глубокими традициями первобытности, известны также пластины с извивающимися змеями и асимметричными геометрическими фигурами. Последние более всего похожи на чулуутские многоступенчатые фигуры матерей-прародительниц, датированных нами эпохой энеолита. Весьма характерно, что эти пластины обрамлены птичьими головками, что перекликается с трехпалыми конечностями рожениц Чулуута. Как видим, повторяется почти весь пантеон древнего мифа: копытные, змеи, птицы, роженицы, борьба хищников с копытными — борьба добра и зла.

Среди петроглифов хуннского времени следует упомянуть сцену погребального обряда с конями, шаманами и бубнами, изображенную в Цагаан-голе, а также сюжеты с экипажами из ущелья Яманыус. В отличии от рисунков колесниц эпохи бронзы, экипажи показаны в профиль с эскортом, где люди переданы не схематично, как в скифское время, а достаточно реалистично.

Памятники древнетюркского времени представлены по всему центру, западу и северо-западу страны. Это каменные изваяния и стелы с руническими текстами. Территория распространения каменных изваяний в Монголии почти накладывается на район, где обнаружены оленные камни. Тюркские «каменные бабы» также ориентированы «лицом» на восток.

Как правило, в верхней части стелы изображена голова, показаны шапка, серьга, усы. Халат имеет запах: справа налево и подпоясан декоративно украшенным поясом (треугольники, прямоугольники, ромбы — эти орнаменты известны в Центральной Азии с эпохи бронзы) с висящими на них кинжалами и сумочками. Сосуд в правой руке символизирует поминальный обряд на тризне. Самые пышные поминальные комплексы были построены в честь каганов, министров и полководцев: Тонью-кука, Бильгекагана и Кюль-тегина. Это храмы с черепичной крышей, каменными монументами, рядами статуй и «балбалов» .

Кроме изваяний, дворцов и поминальных сооружений, сохранились рисунки, выбитые и процарапанные на скалах. Наибольший интерес представляют изображения катафрактариев на скале Хар-хад в Кобдоском аймаке. Это поход всадников, закованных в доспехи и вооруженных пиками с бубенчиками. Панцири воинов переданы горизонтальными линиями, конские доспехи — крупными квадратными пластинами. Показано сразу два вида доспехов: один панцирь состоял из наспинной и нагрудной частей с наплечными лямками и застежкой с боков. Другой полностью повторял покрой тюркского халата и застегивался спереди, имел разрез сзади от крестца до подола для езды на коне.

В средневековом искусстве Монголии сохранилась традиция «звериного стиля»: в иллюстрациях к ламаистским текстам, в работах народных мастеров, в манере изготовления и украшения конской сбруи, седельных блях, курительных принадлежностей.

И даже сегодня некоторые элементы монгольского орнамента было бы невозможно расшифровать без знания древней символики и декоров. Истоки орнамента «эвэр хэ» («рогового») следует искать в эпоху оленных камней, а может быть и раньше; орнамент «ульзий» («нить счастья» или «нить вечности»), возможно, уходит корнями в эпоху верхнего палеолита. Орнамент «алхан хэ» («вечное движение») связан с культовыми обрядами, а потому сопровождает ритуальные сосуды, праздничные палатки и т.д.

В заключение можно сказать, что стойкость традиций, сохранившихся в Монголии с глубокой древности, живучесть столь своеобразного стиля — ведущего направления в искусстве кочевников на протяжении более тысячи лет, свидетельствует о жизненности «звериного стиля» на этой территории, связанной со скотоводческим хозяйством. В этом также заключается большое значение изучения древнего искусства этой страны.

Автор: Э. А. Новгородова