Следует заметить, что, употребляя наименование «медночеканное производство», фактически будем иметь в виду собственно двойную технику, а именно (пользуясь обычной терминологией русских ремесел) — наводное дело, во-первых, и чеканное дело, во-вторых. Кубачинский медник первоначально от руки «выколачивает» предмет определенной формы из металлического листа, выступая тем самым в качестве «наводильщика», и затем уже чеканкой наносит на нем узор, выступая в качестве «чеканщика». Таким образом, в настоящем разделе, говоря точнее, мы будем характеризовать наводное и чеканное производства кубачинского медника.

В Нижнем квартале селения Кубачи сгруппировано было на нашей памяти несколько таких мастерских. С одной из них мы познакомимся.

Рядом с домом мастера стоит его мастерская. Это небольшая (4.80х4.50 м), четырехугольная, с плоской крышей постройка, сложенная из тесаных камней, с двумя окнами и дверью. Внутри мастерская представляет собой комнату (размером 4.14×3.53 м; высота 2.45 м),стены которой обмазаны глиной, потолок дощатый, пол частью земляной, частью каменный. Мастер, одетый в старый бешмет, суконные штаны, баранью шапку, сидит на полу по-турецки, поджав под себя босые ноги. Иногда одежда (куртка и штаны) бывает также и из овчины шерстью внутрь. Подстилкой для сидения мастера в осматривавшейся мной мастерской служила волчья шкура, поверх которой были положены овчина и войлок. Волчья шкура, по утверждению стариков, как они мне сообщили в 1925 г., считалась раньше магическим средством, предохраняющим дом от воров. Однако этот пережиток, как я убедился при посещении Кубачи в 1936 г., был утрачен.

Слева от мастера — горн с мехами, справа, чтобы удобно было взять в нужный момент, — инструменты, а впереди — большая наковальня в деревянной колоде, вделанной неподвижно в пол. И вправо, и влево, и прямо мастеру до всего удобно достать рукой. Кругом — начатая работа, медные ведра, кувшины, блюда, куски меди и т. п. В одном углу — куча мелкого древесного угля, в другом — груда материалов — металлических обрезков, старой посуды и разной медной рухляди. Где-нибудь у стены валяются весы с деревянными чашками на веревочных петлях, а рядом с весами 5-6 камней различной величины — это гири: «кулаха»(около 30 г), «галица» (равняется 21½ кулаха, т. е. около 75 г), «ятал» (равняется 100 кулаха, т. е. 3 кг) и другие (5 кулаха, 25 кулаха, 110 кулаха, ½ ятала и т. п.).

Вокруг наковальни, против мастера, 2-3 низкие скамеечки, предназначенные для заказчика, гостя или для работы втроем, когда, например, расковывают медный лист. Вот и вся обстановка мастерской.

Мастер покупал раньше для своих изделий (или получал от заказчика) готовую листовую медь. Иногда же готовил листы сам, отливая для этого из кусков старой меди болванку и затем расковывая ее в лист. Этот процесс интересно описать.

Для отливания медной болванки из разного лома служит особая глиняная форма («калипь») — противень из железного каркаса с намазанным на него толстым слоем глины. Эту форму, перед тем как в нее наливать расплавленную медь, мастер предварительно прогревает, поставив ребром около горна. А в тигле, представляющем собой небольшое чашеобразное обмазанное глиной углубление в полу, в это время плавится медь. По мере прогорания углей, мастер заваливает горн кучкой новых и усиленно работает мехами. Угли разгораются, сыплются искры, вспыхивает синее пламя, кое-где между углей виднеется ослепительная масса расплавленного металла. Мех одинарный (длина до 1½ м) или парный (меньшего размера) положен в наклонном положении на камни и укреплен неподвижно передней своей частью в небольшой каменной кладке (в описываемом случае — высота 0.33 м, ширина фасада — 0.78 м, толщина — 0.39 м). На кладке или еще где-нибудь поблизости стоит каменная бадья с водой. Железная трубка, в которую устремляется воздух из мехов, высовывается из кладки к самому горну. Над горном для вытяжки газов некоторые хозяева помещают железную трубу с воронкой. Одинарный мех приводится в движение при помощи жерди, подвешенной за середину к потолку. К одному концу этой жерди привязан ремешок, идущий к мехам, а к другому — ремешок, спускающийся к левой руке мастера. Если у мастера заняты обе руки, или некому помочь (обычно ему раздувает меха жена, мальчик, кто-нибудь из домашних или случайно зашедший кунак), он продевает большой палец ноги в петлю ремешка и действует ногой. Парные мехи приводятся в движение привязанным к их рукояткам ремнем (который надо держать в обеих руках и, став против мехов, попеременно натягивать), либо непосредственно при помощи рукояток (став в этом случае позади мехов).

Итак, хозяин занят плавкой меди. Время от времени он разгребает на горне угли и обнажает находящуюся под ними блестящую расплавленную массу. Небольшой металлической ложечкой он зачерпывает немного металла и выливает в особую глиняную формочку, испытывая, достаточно ли очистилась медь от посторонних примесей, или надо еще продолжать плавку.

Когда процесс плавки закончен, мастер отгребает лопаточкой угли, ставит рядом прогретую форму и, вычерпывая из горна металлическим уполовником расплавленную медь, наполняет ею форму «калипь». После остывания мастер вынимает из формы уже твердую медную плитку — болванку, кладет ее на наковальню, наставляет большое с деревянной ручкой зубило и ударами молотом по зубилу отрезает от болванки зубилом нужный ему кусок меди. Теперь он будет расковывать этот кусок в лист. Расковывают 2-3 человека. Они садятся вокруг наковальни. Мастер накаливает кусок докрасна, вынимает из огня щипцами, ставит его на наковальню, не выпуская из щипцов. Начинают бить молотками один за другим, ритмически. Мастер держит в левой руке щипцы и бьет одноручным молотом (т. е. более легким, который при ударе можно держать в одной руке, главным образом указывая место, по которому нужно ударять его помощникам), а другие двое бьют тяжелыми кувалдами держа их в обеих руках. Когда медь остывает и темнеет, хозяин снова ее накаливает, и снова начинают ковать. Мало-помалу кусок расплющивается в пластинку. Тогда хозяин опускает пластинку в воду, меняет молоток и начинает работать один. Особым молотком (более узким и плоским) он кует теперь пластинку холодным способом. От этого лист делается еще тоньше и приобретает шероховатую поверхность, которая потом сглаживается. Прокалив и опустив затем лист в воду, мастер высушивает его на углях, выпрямляет, чистит от окалины особой скребкой и намечает выкройку шилом или железным циркулем.

Предположим, что ему нужно сделать дно для кувшина. Нацарапанный циркулем круг он вырезает ножницами, равняет на наковальне деревянным молотком и выковывает грубую форму блюдца.

После этого работа переходит на одну из переносных наковален — так называемый «зангар», которых в мастерской медночеканщика имеется несколько штук. Зангар — это массивный железный стержень, концы которого, часто утолщенные, представляют различные, необходимые для выколачивания и чеканки посуды, ребра и поверхности. На зангаре донце получает окончательную обработку.

Справа от мастера, там, где лежат инструменты, в земляной пол неподвижно вделан массивный деревянный обрубок с отверстиями. В эти отверстия вставляет мастер (под большим или меньшим наклоном, тем или иным концом) тот зангар, который нужен для данной работы, и работает на нем способом холодной ковки, как на наковальне. При помощи другого рода подставки мастер может еще больше варьировать положение зангара, установить его ближе, дальше и вообще на любом месте по отношению к себе. Эта деревянная подставка (камка), — род довольно массивной (длина 50 см) рогатки с прорубленным в вершине сквозным отверстием. В отверстие вставляется зангар. Получившийся в результате пологий треножник устанавливается по возможности неподвижно, и мастер работает на торчащем вверх конце зангара.

Обычно в мастерской медночеканщика имеется 3-4 разных зангара и одна малая наковальня (гуца), тоже переносная (не считая большой неподвижной наковальни).

На всех этих переносных наковальнях, пользуясь различными молотками, мастер собственно и производит свою главную работу — «выколотку» посуды. Данный процесс оригинален и сложен. Когда мастер бьет изнутри готовящийся сосуд, это (по терминологии русских мастеров) обычно называется «выколоткой»; когда он бьет молотком с лицевой стороны сосуда, это будет «посадка» металла; то и другое вместе — «наводка» (отсюда и приводившийся выше термин «наводильщик»).

Выковав на большой наковальне лист и нарезав его по намеченной выкройке, мастер каждую часть отдельно обрабатывает на зангаре. Например, для изготовления большого водоносного кувшина кубачинской формы (мучал) мастер сначала вырезает из медных листов четыре трапеции, из которых потом получаются конусообразные средние части кувшина. Затем он каждой трапеции придает на зангаре молотком изогнутую форму, прорезает по краям отверстия и склепывает трапеции попарно. Получаются два усеченных конуса. Каждый из этих конусов снова кладется на зангар для более тщательной обработки и чеканки орнамента (большей частью продольные, лучеобразные, идущие по всему конусу «дорожки» или складки, а также другие мотивы).

Подобным же образом отдельно выковывается и верхняя часть кувшина — горлышко на «узком» зангаре, а также нижняя его часть с донцем. Привычной и ловкой рукой поворачивая надетую на зангар часть кувшина, мастер набивает заклепки, выправляет выпуклые формы и, нащупывая вещью нужную ему поверхность или ребро зангара, задерживает ее и быстрыми ударами молоточка чеканит свой большей частью геометрический выпуклый орнамент, постепенно поворачивая и перемещая на зангаре вещь. Из разбросанных на полу рядом с ним молотков, торчащих, как ваньки-встаньки, деревянными рукоятками вверх, он берет то один, то другой, смотря по работе. Вместе с тем он в необходимых случаях берет в руку чекан-канфарник и, нанося им на поверхность украшаемого сосуда (например кувшина малого размера, так называемого «кутка») точки, выводит точечный (канфаренный) узор, образующий чередование различных точечных фигур (треугольников, кружочков, звездочек и т. п.), а также тех или иных точечных линий.

Итак, четыре части, из которых состоит «мучал» (два усеченных конуса, горло и низ), сделаны. Теперь их надо собрать в одно целое. У мастера уже приготовлены медные гвоздики и узкие, вырезанные с обеих сторон круглыми зубчиками полоски, лежащие вместе с другой мелочью в большой деревянной чашке. Но перед этим он должен еще вычернить части кувшина. Для этого мастер бросает в горн горсть скорлупы от грецких орехов, ставит сверху железную воронку или какой-нибудь кувшинчик без дна, раздувает мех, и когда от затлевшей скорлупы через воронку пойдет густой дым, окуривает на этом дыму вещь, поворачивая ее со всех сторон над воронкой, а потом обжигая и без воронки. Это повторяется три раза с перерывами на остывание. Обработанная таким способом часть кувшина становится черной и глянцевой.

Приступая к скреплению частей кувшина в целое, мастер, как было уже сказано, имеет заранее заготовленные гвозди и узкие резные пластинки, которые закроют собой «швы» кувшина. Гвозди — либо «сплошные» (клинышки, нарезанные из медной болванки), либо «завернутые» (в виде воронок, свернутых из маленьких нарезанных медных квадратиков). Что касается резных пластинок, то они соответственно конструкции кувшина дают на нем восемь линий: три горизонтальных пояса (на скреплениях между собой двух основных конусов, нижнего конуса с подставкой и верхнего конуса с горлышком) и пять вертикальных (по паре на конусах и одна по «шву» горлышка).

По прикреплении пластинок, верхние части гвоздей штампуются при помощи пунсона и принимают вид округлых шишечек, декоративно выделяющихся по «швам» кувшина ровными рядами.

Сделанные из желтой меди пластинки и гвоздики ярко блестят на черном глянцевом фоне всего кувшина.

К кувшину делается орнаментированная, отдельно вставляющаяся в горлышко крышка, напоминающая своей формой стакан.

Последнее дело — это прикрепление к горлышку мучала ушка и кольца. Эти мелкие части, равно как и другие, потребные для различных видов кованой посуды (например, ножки для ведра «нукнус», скобки для крышек и т. п.), — литые.

Медночеканщик сам отливает упомянутые некрупные детали из меди в своей мастерской. Для литья ему служит небольшая металлическая опока в виде коробки, состоящей из двух одинаковых частей. Обе части опоки он плотно заполняет сырой черной массой (обожженной и растолченной глиной, перемешанной с мазутом) и утрамбовывает ее. На сглаженной таким образом поверхности, слегка пересыпав ее порошком из угля, мастер осторожно раскладывает оловянные колечки, ушки, ножки и другие мелкие модели; затем посыпает тем же порошком сверху, прикрывает другой частью опоки и нажимает. Раскрыв опоку и вынув оловянные модели, мастер получает на глине вдавленные их оттиски, которые осторожно соединяет друг с другом тонкими канавками. В сложенную с этими оттисками опоку через воронку, которая имеется в верхней ее части, мастер льет расплавленную медь, заполняющую собой углубления оттисков и застывающую затем в них.

Мучал, водоносный кувшин емкостью до 1½ ведра, — самое крупное по величине изделие медночеканщика. На заготовление его мастер должен затратить до 2.5 кг меди и от 8 (летом) до 12 (зимой) рабочих дней. При наличии готовой листовой меди работу можно исполнить значительно скорее. Ценился мучал в с. Кубачи в 1925 г. от 10 до 20 рублей. Кроме черных, сделанных из красной меди, есть очень нарядные, нечерненные мучалы из желтой меди. Тщательно начищенные, они красуются на посудной полке в жилище кубачинца. Вообще же в старину посуду больше делали из красной меди, причем в качестве материала иногда шли медные монеты. Что касается лужения, которому подвергается тоже посуда из красной меди (подойники, чашки, кувшины для питья и др.), то процесс этот происходит так: расплавленное в особой глиняной посуде олово выливается на кусок кожи или брезента и пересыпается песком; затем кожу с оловом закатывают и разминают на колене; после этого получается порошок, которым обсыпают смоченный кислотой предмет, обжигают его на огне и натирают паклей. Внутренняя поверхность лудится до склепки сосуда по частям.

Лучше всего можно познакомиться с изделиями медночеканщика в основной комнате кубачинского жилища. Здесь перед упоминавшимся выше домашним «музеем фарфора» ничуть не теряется размещенный на деревянных полках набор блестящей медной посуды.

На нижних ярусах обычно стоят в ряд мучалы и медные литые котлы. Выше идет множество более мелкой посуды. Большинство выставленных здесь вещей (кроме, разумеется, предметов персидских или современных фабричных) — произведения кубачинского мастера-чеканщика.

Изделия кубачинского медночеканщика разнообразны. Среди них имеется, так сказать, рядовая, «общедоступная» медная утварь, но есть утварь, характерная именно для с. Кубачи, и таковой большинство. Она всецело восходит к старому местному быту. Это, кроме мучала, — ведрообразный медный сосуд — нукнус.

Нукнус величиной бывает обычно с небольшое ведро (высота 20-25 см, верхний диаметр до 23 см). Он несколько расширяется вверх и стоит на трех низеньких литых ножках. Корпус сосуда украшен рельефным чеканенным на зангаре орнаментом. Эти нукнусы имеют особое обиходное, весьма традиционное значение: они употребляются на свадьбах. Наполненные мукой или крупой, с воткнутой в середину ложкой рукояткой вниз, они (2-3 штуки и больше, смотря по состоянию) приносятся женщинами вместе с приданым в дом жениха, где молодая ставит их на полку. Через 40 дней она должна раздать содержимое беднякам. Богатая невеста также приносит в дом жениха нукнус с положенными в него крупными кубачинскими кольцами и браслетами. В обычное же время нукнус стоит почти без употребления и служит лишь украшением и знаком зажиточности и семейного благополучия в жилище кубачинца. У иного хозяина можно встретить до десятка этих сосудов, щегольски начищенных и расставленных в ряд на полке.

Кроме того, специфически кубачинской, изготовляемой в той же мастерской медной утварью являются: небольшой орнаментированный кувшин кунне (высота около 25 см) из желтой меди, служащий для омовения, с характерным загнутым носиком: небольшой орнаментированный кувшин кутка (высота около 30 см) для питьевой воды, тоже из желтой меди; различные блюда и узорные сита.

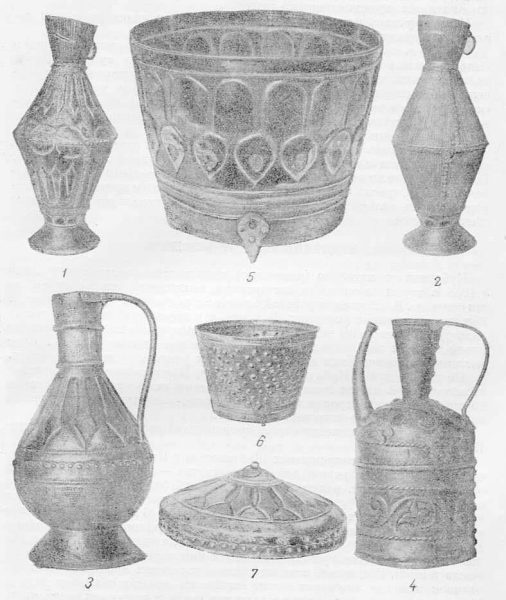

Самый подбор и стиль предметов местно кубачинского спроса, которые для мастера являются привычной традиционной работой по форме, по технике, по манере украшений, самый этот подбор и стиль показывают нам, что рынок сбыта произведений нашего мастера весьма не велик и замкнут и что рынок этот — главным образом Кубачи с их индивидуальными бытовыми особенностями (рис. 25).

Рис. 25. Изделия кубачинского медника.

1 — мучал (выс. 62 см); 2 — мучал (выс. 62 см); 3 — кутка (выс. 30 см); 4 — кунне (выс. 24 см); 5 — нукнус (выс. 22 см); 6 — нукнус (выс. 22 см); 7 — крышка для котла (диам. 40 см)

Но этот ограниченный рынок все же существует. Подбор изделий можно было бы расширить и самый рынок оживить, предприняв некоторые организационные меры. Изящные, богато украшенные мучалы и нукнусы, часто дающие интересные варианты орнамента, безусловно представляют художественный интерес.

Медную утварь некубачинского типа здешние медночеканщики изготовляют значительно реже.

В 1925 г. немногочисленные медночеканные мастерские (их можно было насчитать в с. Кубачи до трех) вели заметное существование, но занимались чаще починкой старой посуды и сравнительно реже выделкой новых вещей или изготовлением какого-нибудь чрезвычайного «кубачинского» заказа, например шлема с железной маской для шуточного представления, которое на свадьбах разыгрывается молодежью под открытым небом.

В 1936 г. несколько человек медников входило в состав кубачинской артели. Они занимались преимущественно лишь починкой старых сосудов. В 1944 г. я уже не нашел в составе кубачинской артели ни одного медночеканщика. Отрасль эту, однако, в с. Кубачи в любое время можно возродить, если только для нее будет обеспечена перспектива широкого сбыта изделий.