Орнамент

В каждом человеке живет «нечто», что вызывает в нем удовлетворение пред красотою форм, но что мы не можем определить словами. Это «нечто» — те не перешедшие порога сознания ощущения, воспоминания о событиях, о виденном, пережитом и перечувствованном, быть может даже атавистические. Эти неосознанные воспоминания под влиянием определенных форм, воспринимаемых зрением, переходят в душевные эмоции, вызывающие в нас приятные или неприятные ощущения. В большинстве случаев подобные впечатления чисто индивидуального, чисто личного характера, однако, возможно, что часто они в зависимости от расы, от крови, вызывают в массе более или менее тождественные ощущения. Область таких комбинаций весьма обширна и бесконечно число оттенков разнообразных ощущений, производимых краской и линией. Почему нам нравятся мягкие, гармонические, волнообразные линии? не потому ли, что они вызывают в нас бессознательные мысли о нарождении форм, здоровье и жизни, о благополучии, о нежном и приятном? строгое линейное расположение не напоминает ли о силе и крепости? зубчатые, прерывистые, изменчивые линии не отождествляются ли невольно с чем-то задорным, легким, бодрым и радостным? Все эти моменты, конечно, не переступают порога сознания, но совокупность их создает в нас то, что называется настроением, приятное или неприятное, со всеми оттенками от радости до страха, от умиления до отвращения. Все эти моменты, в сочетании влияния линий и красок, не находят, пожалуй, нигде в области искусства такого полного выражения, как именно в плоском орнаменте, в узоре — повторяющемся орнаменте, — следовательно, и в области коврового производства.

Во всех среднеазиатских коврах в большей или меньшей степени выражен характер кочевничьего ковра, в котором мы в первую очередь отмечаем мотивы, обусловливаемые самой техникой выделки его: параллельные граблеобразные линии, косые полосы с острыми углами, ступенчатые фигуры, треугольники и четырехугольники, зубчатые и без зубцов. Особенно бросается в глаза способность к бесконечным вариациям, благодаря которой невозможно, кажется, найти пару совершенно одинаковых ковров; причина этого кроется в очень небольшом запасе основных орнаментальных форм; часто она объясняется и разнообразием окраски. Это ясно видно на прилагаемых образцах узоров. На первый взгляд они все кажутся разными, на самом же деле узор всюду один и тот же и лишь различная окраска его, выдвигая различные части узора, производит самые разнообразные эффекты.

В наших примерах мы имеем дело лишь с черным и белым цветами, при наличии же 5-7 цветов число возможных вариаций возрастает значительно. Просто изумительно, какое множество узоров содержится в одном линейном узоре, смотря по тому, как мы воспринимаем игру линий, их направления, соединения и расхождения, пересечения и разветвления, и смотря по тому, обращаем ли мы внимание на известную пластичность узора или лишь на чередование и сочетание темного и светлого. Однако, каждый из этих узоров производит на зрителя особое впечатление, вызывает известное настроение, известное воспоминание, воспринимается им бессознательно, как бы в виде некоторого аккорда, затрагивающего определенные вполне индивидуальные струны его внутреннего «я». Это совмещение множества узоров в одном выступает особенно ясно, как только появляется окраска, которая как бы направляет наш глаз по определенным линиям, а кроме того и сама, в свою очередь, вызывает в нас те или иные ощущения.

Если мы и признаем, что орнаментика всех «кочевничьих» ковров определяется в первую очередь не условным национальным стилем, а непосредственно материалом, техникой и назначением, то все же не следует забывать, что эти орнаменты у разных племен и народов совершенно различны по характеру и часто как национальные, так и индивидуальные особенности находят свое выражение в рисунке и окраске. Во всяком случае, все эти узоры несомненно весьма древнего происхождения. Совершенно неправ Ригль, который видит в орнаменте кочевничьих ковров лишь ничего незначащие сочетания линий или в крайнем случае наивные копии форм в природе. Если и не всегда в этих линиях кроется определенное значение, то все же всегда отражаются местные особенности, служащие проявлением национального и местного вкуса. А так как наряду с такими чисто линейными мотивами мы всюду встречаем и мотивы из растительного и животного миров, или фигурные изображения — правда, их стилизация и искажения доходят до крайних пределов — то мы вправе признать, что символизм и религия легли в основание первых узоров, как на всем Востоке, так и здесь. Формы растений, животных и человека уже в очень раннее время были сведены к геометрическим. Это вовсе не всегда вызвано необходимостью, как результат творческого бессилия; наоборот, в них часто проглядывает определенная, намеренная линейная схематизация фигур, а нередко геометрический орнамент является сознательной комбинацией линий по законам симметрии и ритма.

Этот процесс приведения к линейным формам, выливающийся часто в стилизацию, естественно должен был проявиться в области символов. С начала мира, всякому религиозному символу суждено становиться декоративным мотивом. Продолжительное применение символа, ставшая стереотипной наружная форма его, исполнение его из разного материала, — все это делало его близким и родным человеку. Поэтому символы по необходимости должны были сыграть известную роль и в области коврового производства Азии.

Но так же достоверно и то, что — особенно при частых изменениях, которым с течением времени постоянно подвергался какой-нибудь орнамент, искажавших его часто до неузнаваемости — совершенно утрачивалось первоначальное символическое значение его.

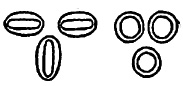

Из растительных форм в среднеазиатский орнамент вошли, главным образом, древо жизни (thuja), гранатник, кипарис, финиковая пальма, лотос, тюльпан, роза и многие другие мелкие цветы. Из животных форм встречаются дракон, лев, козерог, овца, коза, лошадь, верблюд, многие птицы и даже насекомые, например, бабочки и жуки. Человеческие фигуры, правда, редко, но все же попадаются. Из неодушевленных предметов назовем: свастику, якорь, михраб, лампаду, также музыкальные инструменты, например, носящий у туркменов название «гопуз», у киргизов «кауз», инструмент, встречающийся также у самоедов и остяков и т.п., а затем целый ряд отчасти геральдических знаков, называемых «тамга» и представляющих собой наследственный знак отдельных семей и племен или даже отдельных лиц. Как раз в Средней Азии тамги играли значительную роль. Нам, например, известно, что тамга Чингис-хана имела форму вроде Андреевского креста. Тамга одного из потомков его, киргизского султана и хана Букея, «Государя Малой орды», названной по его имени «Букейской ордой», имела сходство с буквой М; этот знак сохранился в гербе потомков его, ведущих свою линию от киргизского хана Абул-Хаира, принявшего в 1717 г. русское подданство (П.Н. Петров. История родов русского дворянства. Спб. 1886). Но среднеазиатской орнаментике уже в очень раннее время не чужды были и более сложные символы. Клавихо в 1403 г. пишет, что видел на портале Тимурова дворца в Кеше изображение льва, лежащего на солнце, то есть нынешний персидский государственный герб. Он называет его гербом князей Самаркандских. Герб Тимура — его тамгу — он описывает, как состоящий из трех эллипсов, двух горизонтальных на одном вертикальном, чем указывалось на владычество его над тремя частями мира.

Тамга Тамерлана

Далее Клавихо рассказывает: «этот герб он велит чеканить на монете, помечать им все предметы, изготовленные по его приказанию. Эти круги находятся также на его государственной печати и он велел народам, платящим ему дань, также чеканить этот знак на своей монете». Отсюда можно заключить, что, несомненно, существовали ковры и ткани с изображением этого знака.

Другую группу символических знаков составляют весьма древние формы, заимствованные из китайского культа; сюда относятся китайский дракон, феникс, рыбы, летучая мышь, жемчужина, «звучащий камень», зонтик, раковина, облака, водяная лилия и проч.

Обратимся теперь к отдельным народностям, ткущим ковры в Средней Азии.