В настоящее время историческая наука начинает все более и более заниматься вопросом о том, когда явились в Европе кельты, где главная область их распространения, и что внесли они в общую европейскую культуру. Существует даже мнение, что они были аборигены Европы, и что на их почве оселись все прочие народы; но, не вдаваясь в такие крайности, можно с уверенностью сказать, что кельты явились в Европу гораздо раньше всех других племен, на что главным образом указывает их язык, хотя и несомненно принадлежащий к флективным, но не окончательно усвоивший себе флексии, так что, напр., окончания существительных и глаголов являются в нем часто в виде самостоятельных слов, что, по моему мнению, ясно указывает на то, что язык не успел сложиться, и что кельты покинули общую родину задолго до других народов, в переходный период языка.

Уже Геродот упоминает о кельтских поселениях на Пиренейском полуострове. Весьма вероятно, что, придя в Европу обыкновенным путем, кельты подвигались все далее и далее, и ко времени Геродота окончательно утвердились на западном европейском побережье. Но, будучи покорены римлянами и ассимилировавшись с ними, они утратили свои родовые черты и только в Ирландии еще долго сохраняли их, так как римское завоевание не коснулось этой страны, а пикты, скоты и др. завоеватели, гораздо менее культурные, не могли истребить окончательно следов древней кельтской цивилизации, во всяком случае весьма интересной. За последние пятнадцать, двадцать лет, наука, благодаря открытию новых памятников письменности, чтению надписей и драгоценным археологическим находкам, достигла весьма значительных данных для восстановления картины древней кельтской жизни, очень интересной и оригинальной, почему я и решаюсь нарисовать ее здесь со стороны архитектуры и орнаментики, как сохранили нам ее древние ирландские памятники.

Много усилий было потрачено человеком прежде, чем перешел он от первой попытки увековечить память о поразившем его важном событии грубой надписью, или еще более грубым рисунком на камне, к первым правильным летописным пометкам, вслед за которыми появилась уже история. Мы обыкновенно никогда не думаем о той длинной лестнице, по которой пришлось человеку, с неимоверными усилиями, ступень за ступенью, достигать тех плодов цивилизации, до которых дошли мы в настоящее время, и даже, под влиянием различных социальных и политических условий и отсюда явившихся литературных течений, в недавнем прошлом сложилось представление об отдаленных временах, как о золотом веке, так что, когда известный шведский ученый Нильсон заявил в 1834 г., что, по его убеждению, древнейшие обитатели Европы были дикари, подобные океанийским дикарям, и что для охоты и рыбной ловли они употребляли каменные и костяные орудия, на этого ученого, по его собственному признанию, посыпались отовсюду насмешки и даже брань. Конечно, в настоящее время, это — общепризнанный факт, но, тем не менее, возведение дикого человека в идеал всевозможных добродетелей удержалось в целом мировоззрении некоторых культурных современников. Однако знакомство с кельтской доисторической цивилизацией могло бы до некоторой степени подтвердить последнюю точку зрения, потому что нравы и образ жизни этого племени, за исключением черты воинственности, весьма походят на быт идиллистических «hommes sauvages» романтической литературы.

Кельтские археологические памятники в Ирландии имеют двоякий характер и указывают на две совершенно различные эпохи. В могилах, обставленных или обложенных камнями, находят скелеты в сидячем или скорченном положении; около головы, в ногах скелета и вокруг него, разбросана глиняная посуда, обделанные кремни, острия стрел, топоры из полированного или шлифованного камня, иногда нефрита, весьма тщательной отделки путем долгой и упорной работы, приводящей нас в изумление перед терпением этих первобытных людей. Есть основание думать, что кельтские каменные орудия принадлежат к позднейшей каменной эпохе, стоят на границе так называемого бронзового периода. Преобладающей формой орудий этого времени, как показали раскопки каменных могил, являются топоры, молота, рубила и долота, все, обыкновенно, шлифованные. Иногда здесь встречаются ожерелья из янтаря и кавказской бирюзы, служащие доказательством распространенности в то время торговых сношений. Между каменными предметами иногда попадаются бронзовые и даже золотые вещи, подтверждающие мнение, что бронза входила в употребление исподволь, почти неприметно, и что каменные орудия преобладали до сравнительно позднего времени. Эти каменные могилы в Ирландии встречаются почти исключительно на западном берегу; на Юге же и внутри страны преобладают курганы или могильные насыпи, ставящие нас лицом к лицу с несомненно позднейшей цивилизацией, если не исторической, то, во всяком случае, стоящей на рубеже истории.

Вместе с каменными могилами, на западном берегу встречаются еще остатки оригинальных построек, состоящих из двух частей: 1) рода стены или крепости и 2) из одной или нескольких маленьких, преимущественно круглых лачуг, обыкновенно в виде пчелиного улья, но иногда и ромбических или четырехугольных, всегда в одну комнату. Вся постройка состоит из наваленных друг на друга, ничем не скрепленных камней. От этих построек идет довольно широкая полоса с остатками плит, в роде современных тротуаров; все же окружающее пространство вымощено булыжником. Плиты эти считались могильными камнями, с чем трудно согласиться уже потому, что они выбиты, по-видимому, скотом, проходившим тут к водопою, так как в конце этой дороги до сих пор сохранились колодцы и водопойные вместилища, и теперь не высыхающие в самое сухое и жаркое лето (рис. 1).

В одной каменной могиле, к Западу от г. Вентри, в Керри, найдены остатки круглой хижины из ивовых ветвей, того же самого типа, как и галльские хижины на барельефе колонны Антонина, находящейся в Лувре (рис. 2 и 3).

В остальной Ирландии, как я уже сказала, встречаются курганные насыпи вместо каменных могил, и здесь, наряду с особым способом погребения, мы встречаем остатки нового образа жизни, новую утварь. Каменный топор, ожерелья из янтаря и кавказской бирюзы исчезают; вместо них мы находим бронзовые мечи, ножи, нагрудники, остатки деревянных щитов с бронзовой и даже железной отделкой, шлемы, ожерелья из бронзы, железа, золота, ручные и ножные браслеты, булавки, шпильки, пряжки, броши, обломки колесниц, иногда богато украшенных, и проч.

Рядом с этими курганами, встречаются постройки из безобразно набросанных груд камней, не обращавших на себя долго никакого внимания, и к которым только в начале прошлого десятилетия стали относиться менее пренебрежительно. Исследование показало, что эти постройки, будучи снаружи ничуть не изящнее пчелиных ульев западного побережья, внутри отличаются уже своего рода комфортом. Комнат в них по две, по три и даже больше, довольно высоких, причем спальни всегда помещены над хлевом, видимо, для тепла, с высеченными углублениями для нар или чего-нибудь подобного. Г. Нойер думает, что это — постройки кульдеев, так как найдена церковь подобной архитектуры, отнесенная к V или к началу VI в., с чем трудно согласиться уже потому, что гораздо раньше этого времени, несомненно еще в языческую эпоху, мы встречаемся в Ирландии уже с высшими типами построек: «рат», «дун», «лис» и «кайзель», относительно которых осталось много совершенно определенных описаний. «Рат» — это дом с принадлежащими к нему, так сказать, службами и флигелями; «дун» — целое небольшое поселение, обнесенное каменной стеной, называемой «кайзель», или земляной стеной с валом — «лис». Самые древние сказания не разграничивают так определенно эти типы, а употребляют то или другое название безразлично.

Из какого материала строились дома «рат» или «дун», — сказать трудно. Обыкновенно полагают, что, кроме описанных древнейших построек, Ирландия не знала каменных зданий до VII в., что и тогда строили только каменные христианские храмы, а все прочие постройки были деревянные или ивовые, доказательством чему служит отсутствие следов или развалин, которые могли бы относиться к этому времени. Вряд ли это справедливо: всего вероятнее, что постройки эти воздвигались из простого известняка, которого так много в Ирландии, — материала весьма непрочного, такого, что сделанные из него позднейшие здания, через шестьдесят, семьдесят лет, представляют иногда из себя весьма печальные развалины, а через сто лет от них, разумеется, не остается никакого следа. Между тем, по всей Ирландии можно видеть следы каких-то довольно глубоких погребов, из тесанного камня, по мнению Окурри (O’Curry) представляющих остатки «рат». По всей вероятности, в лесистых местах строили из дерева, в каменистых — из камня, а в остальных — из ветвей, глины, моха и проч.

В библиотеке Дублинского «Trinity College» хранится весьма древняя рукопись (М. S. Н. 1.15), описывающая «Тару» или «Темайру», резиденцию ирландских королей II и III в. нашей эры. Она состояла из нескольких «дун» и, кроме королевского дворца, в ней находились еще казарма для войска, называвшаяся «дом тысячи солдат», и каменный дом — «Mur Tea», т. е. плоский дом Теи, жены основателя тары, короля Эремана. Кругом королевской резиденции была пахотная земля и выгон, принадлежавший королю в количестве семи «байле» (одна байле — выгон для трехсот коров и пахотная земля для семи плугов). Таким образом, Таре принадлежало пастбище на две тысячи сто коров и столько пахотной земли, сколько можно было обработать в год сорока девятью плугами.

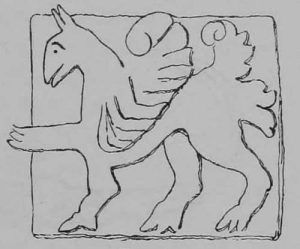

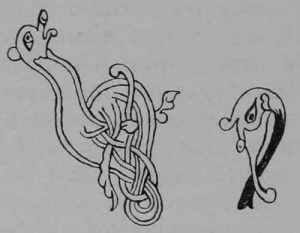

Самое древнее здание, о котором дошло до нас известие, есть большой «дун» — укрепление, воздвигнутое над могилой короля Эле, жившего за семьдесят или восемьдесят лет до Р.Х., и называвшееся «Элеахом», т. е. домом смерти Эле. Древнее сказание об этом Элеахе сохранено нам книгой Лекана и описывает деревянный дворец и каменную стену кругом его. Мы имеем несколько древних рукописей, говорящих об Элеахе и его строителе, Фригринде. Вообще архитекторы пользовались в Ирландии с самого раннего времени большим почетом. Мы впоследствии вернемся к ним, говоря о христианских постройках по записям XII в. Но и в языческую пору, при описании какого-нибудь здания, всегда упоминалось имя архитектора. Древняя Ирландия имела два рода профессиональных строителей: «рат-бульдле» (rath-bhuldle), строивших из дерева, ветвей и глины, и «кайзлеор» (caisleor), строителей из камня. Имена некоторых архитекторов сохранены книгой Лейнстера в отдельном списке. О Фригринде, строителе Элеаха, сохранилась масса преданий; между прочим, рассказывается следующее о деревянном дворце Элеаха: Фригринд, окончив постройку укрепления над могилой Эле, отправился в Шотландию по приглашению тамошнего короля Убтара, был им очень хорошо принят, но понравился дочери короля, красавице Айлехe, и бежал с нею. Боясь преследований, беглецы искали защиты у короля Ирландии Фиаха-Стребтине. Тот взял их под свое покровительство и поселил в дуне Элеаха, где Фригринд и построил великолепный деревянный дом для своей жены. Стены комнат, говорит рукопись, были обшиты резным красным деревом с бронзовыми драконами (вероятно, вроде изображенных на рис. 4, представляющем кусок бронзового багета, добытого из одного кургана) и с множеством драгоценных камней, «чтобы в нем было светло и днем, и ночью».

О том же Элеахе рассказывается в книге Лейнстера по поводу свадьбы вождя Фидхайда с дочерью королевы Медб. Мать жениха, Бебина, из рода колдунов Туаты, послала своего сына свататься к царской дочери в Элеах. Он отправился с пятьюстами десятью молодыми воинами, музыкантами, шутами и охотниками. Приехав ко дворцу, Фидхайд сел у двери королевского рата, и на вопрос привратника, кто он такой, и зачем они пришли, рассказал «все о себе и своих намерениях». Тогда их пригласили войти и отвели им четверть дуны, т. е. отдельный дом из семи комнат. Снаружи, стены дома были украшены бронзой, а внутри обшиты резным красным деревом с бронзовыми драконами. Дом был сосновый и имел шестнадцать окон с бронзовыми ставнями и бронзовыми болтами. Рат королевы Медб отличался еще большим великолепием: он стоял, по словам летописца, посреди укрепления, и фасад его был украшен золотом и серебром. В зале для пиров, на задней стене, между входной и выходной дверями, была прибита серебряная доска, где повесили оружие гостей, рядом с оружием всех живущих в дуне. Подробности — очевидно, сказочные, но дворец Элеаха существовал несомненно, так как о нем упоминает и Птолемей Александрийский, живший за 200 лет до Фригринда, называя его «великолепной королевской резиденцией». Кроме нее, Птолемей упоминает еще о другой королевской резиденции в Ирландии, называвшейся: «дом Кормака», и отличавшийся реддким богатством, как говорит Птолемей в своей географии. Описания этого последнего дома, сохранившиеся в летописях и анналах, полны необыкновенных чудес. Построен он был на какой-то «обетованной земле», с серебряными панно и замками, был украшен крыльями белых птиц; 5 ручьев, текших с горы у самого дома, «могли напоить всех жителей Ульстера, Какнаута и еще нескольких стран».

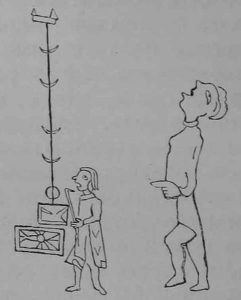

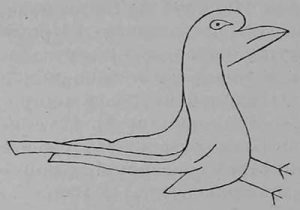

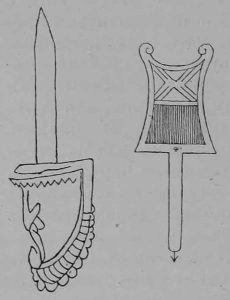

В книге Лекока мы имеем описание знаменитого, по преданиям, дворца «Эмайна», резиденции королей древнего Ульстера, и «трех зеленых домов», выстроенных Кухулином своим вождям. Все они описаны приблизительно теми же красками и с такими же деталями, как и предыдущее. Книга Лейнстера сохранила нам следующее, очень интересное предание: при дворе Конхобара, короля Ульстера (современного Христу), находился сатирик и поэт Мак-Несса, который захотел задать пир своему королю и его приближенным, для чего он построил большой рат из сосны и дуба, с колоннами и портиками, какие он видал у «королей мира» (римлян). Это — первый намек на подражание. В зале для пиров было приготовлено, от очага до двери, девять лож, с бронзовым навесом над каждым из них на высоте тридцати футов. Царское место было разукрашено разными красками, а навес над ним был из золота и серебра с драгоценными камнями. Места двенадцати героев Ульстера были расположены кругом него; на фасаде было вырезано из дерева семь змей (рис. 5) и семь людей Ульстера (рис. 6). Для себя Мак-Несса построил «солнечный дом» из того же материала, с разными украшениями в виде птиц и людей (рис. 7 и 8); со всех сторон были окна со стеклами и даже одно окно над ложем, дабы можно было смотреть на короля во время пира, если король не пригласит с собою на пир.

В ирландских летописях сохранились сведения еще о некоторых дворцах и королевских резиденциях: напр., о дворце «Эманиа», на западном берегу Ирландии, построенном около 331 г. нашей эры; о дворце королей Коннаута, о котором упоминается даже и в христианскую эпоху, в VII в.; о дворце королей Мюнстера, носившем название «Caiseal», т. е. каменного, и сгоревшем в 903 году. «Nas», резиденция королей Лейнстера, упоминается в летописях 904 г. Тара или Темайра была ирландской королевской резиденцией до XII в., а с тех пор каждый выбранный король избирал себе новую резиденцию; так напр., Мор-Оконор выстроил себе дворец близ нынешнего Дублина, на берегу Лиффея, в 1225 г., а другой король — на берегу залива Лох-Эн, в 1309 г.

Нигде нет никаких указаний на существование у кельтов Ирландии языческих храмов, и надо полагать, что их совсем не существовало: таинственный друидический культ не нуждался во внешних проявлениях. Жилища частных людей имели определенный, узаконенный план и не могли строиться иначе, причем все ирландцы делились на семь классов или сословий, согласно имущественному цензу, и каждому классу строго определялся как образ жизни, размер и план дома, так и количество имущества. Первый, низший класс мог иметь дом не более двенадцати фут длины, с главной комнатой не длиннее семи фут; он мог иметь только четвертую часть плуга, т. е. один плуг на четыре семьи, и каждая семья должна была держать одного быка, ярмо и посох погонщика быков. Телега, мельница, амбар — все это принадлежало четырем семьям, но каждая семья имела отдельный очаг. Второй класс мог иметь наследственную собственность, но не более десяти коров, десяти свиней, десяти овец, хотя все еще четвертую часть плуга. Дом второго класса мог быть двадцати фут длины, а главная комната четырнадцати фут. Дом для третьего класса был уже в двадцать семь фут длины, а главная комната пятнадцати фут; мельница, амбар, телега, хлев для овец, коров, телят и свиней, для каждого рода животных особо, принадлежали лицу этого класса безраздельно. Он мог иметь товарищей или помощников в работе и кругом дома столько земли, сколько нужно, чтобы посадить лук в шесть и более рядов. Размер дома четвертого класса не определялся законом, но должен был быть обнесен высоким плетнем из колючих растений; около дома непременно вырывался колодезь для прохожих, а под навесом должен был находиться плуг, со всеми принадлежностями к нему. Количество скота не определялось, но зато помечена со всеми подробностями вся домашняя утварь, необходимая в доме «boaire Gensa» т. е. человека четвертого класса: котел, глиняная посуда, вертел, квашня, сито, корыто, чашка для мытья головы, чан, подсвечники, ножи, чтобы резать пищу, ножницы, топор для рубки дров, который можно давать соседу второго и третьего класса, пила, бурав, кинжал и проч. Пятый класс мог иметь целый дун — до семи домов, и все, что требовалось из утвари. Шестой класс мог иметь, сколько хотел, домов и комнат, но не больше восьми постелей со всеми принадлежностями и убранством. Седьмой, класс, высший айра, мог иметь все предыдущее и еще шесть лож, со всеми принадлежностями и с кожами для сиденья, посуду железную, дубовую и бронзовую.

План дома частных людей всех семи классов был, как я уже сказала, до крайности прост, и отличие состояло только в количестве домов и размере комнат. Встречались дома каменные и деревянные, но наиболее распространенным материалом были все-таки ивовые ветви. Обыкновенно вбивались довольно толстые шесты на равном расстоянии друг от друга и переплетались ивовыми ветвями; внутри дома, вертикально укреплялись бревна, расстояние между которыми забиралось досками. От количества бревен зависело количество и размер внутренних разделений. Доски прикреплялись деревянными гвоздями или железными полосками, которые назывались «скольбами» т. е. прикрепами. Крылись эти дома мохом, кожей и глиной и имели вид беседки.

Существует мнение, о котором я уже упоминала, что в VII и VIII вв. из камня строились в Ирландии исключительно только церкви; но исследование показало, что, наоборот, именно церкви всего чаще бывали деревянные и что даже каменные обшивались деревом, как это видно по сохранившейся орнаментике некоторых из них.

Архитектор Гиббон, живший в VII в., был известен, как строитель по преимуществу деревянных церквей и часовен. Есть легенда, рассказывающая, что он выстроил церковь из одного дерева, срубленного каким-то святым, окривевшим от первой щепки, которая отлетела от дерева во время рубки; но, по окончании постройки, святой опять стал видеть обоими глазами одинаково хорошо.

Другой, столь же знаменитый архитектор Луг выстроил Глендолугский собор с каменной колокольней (следовательно, собор был деревянный), за что еще при жизни ему был воздвигнут памятник, как величайшему зодчему, плотнику и кузнецу. Вообще, как было сказано выше, архитекторы пользовались большим почетом: чтобы получить звание высшей степени, «оллама», строителя, следовало выстроить церковь, часовню, башню или колокольню; после одобрения постройки королем, вместе со званием получалась рента — двадцать одна корова за каждую общественную постройку, помимо узаконенного вознаграждения; за деревянное или каменное здание — восемь коров, за мельницу — шесть коров, за убранство жилого дома — столько же. В убранстве дома играла большую роль орнаментация из дерева (рис. 9). Архитектор второй степени, «друитеах», строитель деревянных зданий, и «дамлиаг» — каменных, получали как бы постоянную королевскую стипендию, в шесть коров за каждую постройку. Собор в Армаге, выстроенный архитектором первой степени Махоном из тесаного камня, обшитый дубовыми досками, доставил своему творцу шесть королевских стипендий, по двадцати одной корове. С крыши этого собора, по словам летописца, спускались виноградные лозы с гроздьями, так искусно сделанные из дерева, что каждый прохожий или проезжий жалел, что такие незнакомые, по прекрасные плоды растут слишком высоко.

В бреонском законе сохранилось описание двух домов XIII в., фермера и врача, со всеми украшениями и утварью. Дом фермера должен был заключать в себе не менее двух комнат: в первой, с кухонным очагом, на широких полках вдоль стен должны были находиться вертел, котел, квашня, сито, белая кастрюля с ручкой, лопатка, чтобы месить тесто, подсвечники разного сорта, мехи для раздуванья огня и проч. На столе должна стоять солонка, в углу — ушат и ведра; тут же, в особом помещении, могли находиться прекрасные кубки и сосуды для питья, из серебра, стекла, бронзы, меди и латуни, и всякая другая драгоценная посуда для мужчин и женщин. За очагом висели уздечки с одним или двумя поводами, топоры и пилы, железный серп для срeзывания соломы, вереска, плюща и остролистника. В спальне, кроме кровати, должно было находиться зеркало, чтобы мужчина, «идя на парадное собрание, мог наряжаться перед ним, а женщина — всегда, чтобы нравиться мужу». Тут же должны были находиться игрушки для детей: кошки, сделанные из дерева, куклы, мячи, пращи и т. п.

Дому врача надлежало быть хорошо устроенным и опрятным, не походить на хлев для коров, свиней или овец. С каждой из четырех сторон дома должно быть по двери, чтобы «больной человек мог придти ко врачу с любой стороны»; посреди дома находился колодезь.

В книге Лейнстера сохранилось сказание о царствовавшем, по его счислению, за пятьсот или шестьсот лет до Р. X., короле Тигернисе, при котором вошло в употребление золото. Первым лицом, добывшим его, считается Инхадин. Он, будто бы, нашел золотой песок в лесах восточной Ирландии, на берегу реки Лиффея. Знакомство с бронзой началось еще в эпоху доисторическую: мы знаем, что олово, входившее в состав бронзы, вывозилось еще финикиянами из Ирландии и Британии. Вероятно, уже и тогда ирландцы знали бронзу. Действительно, раскопки самых древних каменных могил указывают на знакомство с бронзой, сначала в виде украшений; затем, все чаще и чаще попадается и бронзовая домашняя утварь. Множество раскопок и находок ясно указало на то, что бронза впервые употреблялась у жителей Ирландии именно в виде украшений — колец, цепочек, запястий, блях, шейных обручей и проч., и что в то время, когда ирландцы еще пользовались каменными орудиями и долбили свои лодки каменным долотом, они уже нередко украшали себя бронзовыми безделушками, а женский убор был даже обременен разными бронзовыми побрякушками. Вообще, введение бронзы в употребление подействовало на развитие техники в самых разнообразных ее применениях. Это отразилось, конечно, на орудиях, в числе которых появляются уже некоторые своеобразные формы, неизвестные предшествующему времени. Преобладающей оказывается так называемый «кельт», названный так потому, что чаще всего встречается в кельтской Ирландии и Галлии. Это — клинообразное рубило, может быть, заменявшее иногда топор, а иногда мотыку. Вслед за «кельтом», появляются ножи, серпы, пилы, скребки. Особенно замечательны по форме и отделке клинки мечей и кинжалов.

Клинки мечей — прямые, к концу суживающиеся, формой своей напоминающие фигуру ивового листа. Длина мечей — не более двух, трех четвертей аршина; они — с короткой рукояткой, иногда бронзовой, иногда обложенной деревом, но всегда без поперечной предохранительной перекладины. Вообще все бронзовые орудия изобличают высокоразвитую технику и, по свидетельству знатоков металлургии, могли быть изготовлены только при помощи стальных инструментов, в чем должно видеть признак их несомненно иноземного происхождения.

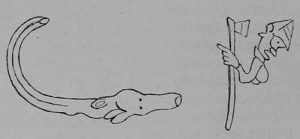

Некоторые древние сказания передают нам, шаг за шагом, историю введения в употребление тех или других вещей или украшений: ирландский король Оллайг ввел кубки и оленьи рога для питья меда, а до него пили из раковин. Он же первый ввел в обыкновение застегивать плащи золотыми и бронзовыми брошами или пряжками, иногда очень красивыми и дорогими. В Дублинском Королевском Музее они хранятся во множестве. Многие не верят, видя все эти украшения, что их могли носить люди: до того они велики и массивны; но это, конечно, не подлежит сомнению. Золотая брошь королевы Медб весит более четырех фунтов, и до нас дошли такие булавки (рис. 10), которые можно принять за древки знамен, что и сделал Смит. На пряжках, обыкновенно изображающих просто две гладкие или кольцеобразные пуговицы, встречаются попытки изобразить головку волчеца (травы) или голову животного — слона, вепря, козла и проч. (рис. 11).

Браслеты и кольца были разных форм, и каждая форма носила имя воина; напр., фаиль (fail) было расходящееся кольцо или браслет для руки или ноги; фианной (fianna) до сих пор называется гладкое кольцо для пальца; фиамой (fiam) — цепь на шею; будне (budne) — плетеное кольцо из нитей серебра или золота, или свитое из узких пластинок того же металла; наск (nasc) — кольцо, означающее принадлежность к военному сословию. Воины щеголяли множеством насков, так как такое кольцо всегда снималось с убитого врага, и можно было определить количество побед по числу насков на руке. Были и женщины, любившие щеголять кольцами, и даже одна из рек называлась «Кольцом жены Нуата», желавшей, согласно одному сказанию, чтобы муж подарил ей такое кольцо, которое было бы ярче звезды, чище слезы и дороже золота. Браслеты на руках и ногах носили как женщины, так и мужчины; их очень много в Дублинском Королевском Музее, но между ними совсем нет оригинальных: это — спирали, плетеные цепи, гладкие бронзовые, золотые и серебряные пластинки и бронзовые шарики, соединенные тоненькими нитями из того или другого металла. Ожерелья тоже носились и мужчинами, и женщинами; они очень плотно охватывали шею и назывались шейными браслетами. Их также множество сохраняется в Дублинском Музее. Самые оригинальные — в несколько рядов золотых и серебряных нитей, в роде современных браслетов. Ожерелья эти замыкались маленькими фигурками из золота и серебра, называвшимися «гибне».

Мужчины носили ожерелья трех родов: 1) гладкий обруч, 2) цепь из золота и 3) нанизанные на нитку бусы, называвшиеся «муинхе» (muinche). Последняя, вместе с поясом из плетеных нитей и головным убором, украшенным хрустальными бусами, считались, в I и во II ст. нашей эры, необходимыми принадлежностями щеголя; по крайней мере, на крышке каменного ларца короля Фортада перечислены все эти предметы, с объяснением, что каждый юноша должен иметь такие же предметы. Головные уборы были самые разнообразные, и хотя все рисунки изображают французских галлов в диадемах, эти последние положительно отсутствуют в описаниях и изображениях ирландских кельтов-мужчин, за исключением сказания о битве Конна, «100 битв», с Эоганом Мором, в 137 г. по Р. Хр., когда Конн сражается в диадеме и муинхе. Самые обыкновенные головные уборы суть: 1) сенд-бар (cend-barr) — повязка, украшенная хрустальными или бронзовыми бусами, и 2) обручи. Девушки также носили спиральные кольца в волосах; женщины: королева — золотую корону или золотой полумесяц с золотыми нитями, жены вождей — золотую диадему с серебряными нитями, а сверху шелковый платок. Вообще женские украшения определялись законом по сословиям, «чтобы простолюдинки не могли наряжаться лучше королевы».

Из предыдущего перечисления видно, насколько ирландские кельты любили всякого рода украшения, и в бреонском законе мы находим очень интересный пункт, гласящий, что закладчик, взявший под залог пряжки, браслеты и кольца, должен вернуть их владельцу или владелице, по их требованию, на день пира или народного собрания, если те дадут взамен вещей какое-нибудь обеспечение, «так как показываться в такие дни без своих украшений — позорно».

В том же пункте обозначена и цена некоторых украшений; напр., золотая диадема, или корона без камней, стоила три коровы, с каменьями — дороже. За похищение золотых очков на золотом или серебряном снурке следовало уплатить пять коров пени. Это — одно из самых странных украшений, но, несомненно, существовавшее; оправа очков всегда была золотая, и они носились на золотой или серебряной нитке на шее; назывались они «глазными кольцами или глазными завязками», почему и можно думать, что их употребляли без стекол и не для помощи глазам, а только в виде украшения.

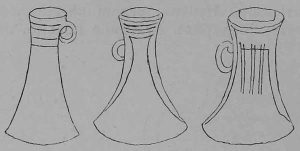

Кубки, чаши и пр. посуда из бронзы, золота и серебра встречаются почти во всех курганах, но в меньшем количестве, чем украшения, и не очень изящные (рис. 12). Это наводит на мысль, что вещи не только получались из-за границы, но и производились на месте. Действительно, дошло до нас немало преданий о добывании золота из россыпей на берегу реки Лиффей и в древнем Ульстере, причем сохранилась также память о царе Эохаиде, научившем свой народ добывать золото, и о нескольких мастерах ювелирного искусства, напр., о Кредне, делавшем, от зари до зари, по три ожерелья, шести браслетов и девяти колец, или о Лейне, который, приготовляя золотую посуду для королевской дочери, поставил свою наковальню на берегу озера Лох; водяному духу захотелось иметь такое же великолепие, и он утащил Лейна на дно озера; с тех пор это озеро называется Лох-Лейн, и т. д. По бреонским законам, профессиональные ювелиры освобождались от всяких повинностей; вместе с архитекторами, оружейниками и врачами, они занимали место непосредственно за бардами и учителями.

На основании вышеизложенного, можно себе представить, как кельты любили наряжаться. Действительно, все древние рукописи и сказания с большой подробностью останавливаются на фантастических костюмах королей, воинов, королев и прочего знатного люда. Обыкновенные граждане носили строго узаконенного цвета и материала короткие рубашки, плащи и кожаные, с переплетом, башмаки. В записях, касающихся королей, всегда есть пометка, что тот или другой из них ввел в употребление какой-либо материал для одежды, или ту или другую краску; так, знаменитый Эохаид научил красить шерсть и лен в коричневый, красный и малиновый цвета и ввел пестрые коймы. Затем, после насильственной смерти Тигермаса, был выбран царем Дайра, научивший своих подданных красить шерсть и лен в голубой и зеленый цвета. При нем вышло повеление, чтобы рабы не носили других плащей, кроме одноцветных; фермеры, платившие ренту, могли носить плащи двух цветов, военные — трех, вожди — пяти, барды и учителя — шести, а короли и королевы — семи. Лен и шерсть обрабатывали дома, и в законе было строго определено, как должны женщины дергать, мочить, трепать и мять лен, надевать его на прялку, прясть, держать веретено и т. д.; затем, в какие дни стричь овец (что до сих пор соблюдается в Ирландии), как мыть и прясть шерсть. Женщины красили шерсть и лен домашним способом в коричневый цвет отваром из ветвей ольхи, в черный — особой тиной (dubh-poill), добывавшейся из некоторых ирландских болот и озер; темно-серый цвет получался из ветвей дуба, красный и малиновый — из какого-то растения, которое сеялось нарочно с этой целью, теперь совершенно неизвестного и называвшегося rudh или roidh; желтая краска добывалась из луковых перьев, голубая — из растения вайда; зеленой же краски никто не умел добывать, кроме таинственной женщины Коллинс, о которой сохранилась масса преданий. Существовали и профессиональные красильщики, к которым бедные люди прибегали нечасто, так как им причиталась в вознаграждение десятая часть материала. Бордюры плащей были почти всегда пестрые, и их вышивали женщины разноцветными нитками, по преимуществу в клетку (р. 13). Рубашки также всегда были вышиты, и потому в законе прямо определяется: не давать в заклад женщине под вышивальную иголку «ни унца серебра, ни коровы, ни чана, ни квашни, потому что иголка ей нужнее, чем королеве все ее украшения».

Существует очень древняя кельтская легенда, сохранившаяся в нескольких рукописях IX, X и XI вв. — «Воровство коров Куакса», в которой есть драгоценные бытовые подробности: король и королева Коннаута заспорили между собою, кто из них богаче, и, чтобы решить спор, велели принести все свое имущество. Во всех вариантах легенды, описание принесенных одежд тождественно: везде плащи — голубые, красные, зеленые, пестрые, полосатые, с золотыми, серебряными, бронзовыми пряжками и брошами; рубашки — белые, малиновые, с золотыми и другими вышивками; шелковые одежды всегда с прибавкой: «из Сириока» — так назывался древний торговый тракт. В этом сказании, воин описывается таким образом: «Его желтые волосы развевались по ветру; золотые нити связывали их на лбу; на нем был малиновый плащ с темной каймой в пять рядов; золотая булавка закалывала плащ, и белая рубашка до колен вышита была до шеи золотыми нитями; на ногах надеты остроконечные кожаные башмаки». Ясновидящая Федельмхи, представшая перед королевой, в разных вариантах одета иначе: по тому, который у меня теперь под рукою, на ней был зеленый плащ с серебряной пряжкой в виде листа, и белая, вышитая звездами, рубашка; на шее — ожерелье, а в руках — серебряное веретено.

В легенде о «Болезни Кухулина», его жена одета в желтый, наглухо застегнутый плащ с золотыми пряжками и в желтую, с серебряной бахромой, рубашку; женщина же, для которой Кухулин изменил жене, явилась к нему в зеленом длинном плаще, который на плечах был пристегнут золотыми пряжками. Одежда почти дословно описана одинаково во всех сказаниях, до XV в. включительно.

Чтобы не утомить читателя, я не останавливаюсь на дальнейших деталях древне-кельтской жизни, какою она рисуется в ирландской литературе бардов, этих цеховых певцов, сохранивших для нас не только внешние подробности древне-кельтского быта, но и сведения о мировоззрении этого народа, не оставившего яркого следа в политической истории Европы, но исполнившего великую культурную задачу, значение которой наука только теперь начинает сознавать. Изучение кельтского языка и кельтских древностей завоевывает все большую и большую область. Благодаря многим современным ученым, мы, вероятно, дождемся окончательного решения вопроса о том, кто были кельты, и каково их значение в истории европейской культуры.

Автор: Е. Балобанова