Ювелирные изделия туркмен богаты и разнообразны по характеру, художественным качествам и технике изготовления. Это женские, девичьи и детские серебряные украшения — наиболее богатые и разнообразные из всех видов туркменских ювелирных изделий, бытующие и в наши дни; украшения мужского костюма, в том числе оружия, которое каждый мужчина-туркмен в XIX в. носил при себе постоянно, и, наконец, широко распространенные в прошлом украшения коня и седла. Костюм женщины, девушки или ребенка у туркмен до недавнего времени (а во многих сельских местностях и сейчас) невозможно представить без украшений, особенно в дни праздников, семейных торжеств или по случаю выхода в гости. Обилие ювелирных изделий на женщинах и девушках бросалось в глаза всем, кто путешествовал по Туркмении. Вот что писал об этом знаток туркменского быта Ф. А. Михайлов: «Мне приходилось видеть богатых туркменок, которые за весом навешенных на них украшений с трудом могли поворачивать голову. Туркмены любят увешивать своих жен серебряными украшениями и надевают такие же на детей своих с массой привешенных к ним серебряных бубенчиков, сами же, когда имеют средства, щеголяют доброй хорасанской шашкой или афганским ножом, отделанным в серебро туземными мастерами. Портупеи к шашке также украшаются серебром с сердоликом и позолотой» (1).

Даже в повседневной жизни молодые женщины и девушки носили много украшений — нашейных, нагрудных, на головном уборе, халате и платье, на руках. Украшения начинали привешивать ребенку — как мальчику, так и девочке — с самого раннего детства; различия в украшениях, присущих тому или иному полу, проявлялись с 5 лет. Особенно много изделий носили девочки 9-12 лет, которые в это время уже считались невестами, и молодые туркменки до рождения одного-двух детей; женщины в семьях среднего достатка после 30-35 лет в повседневной жизни ограничивались самыми необходимыми, по их представлениям, украшениями головного убора, платья и кольцами; без колец не обходилась ни одна даже самая бедная туркменка, так как пища, приготовленная женщиной, не имевшей на руке кольца, считалась «нечистой».

Особенно много украшений носили дети и женщины таких крупных и богатых племен, как текинцы, иомуты, сарыки, отчасти эрсари. Украшения салоров, човдоров, гокленов и других были скромнее и имели несколько иной характер. Женщины некоторых небольших племен носили ювелирные изделия, заимствованные у своих более могущественных соседей — текинцев, иомутов и др.

Наиболее ранние письменные известия о туркменских украшениях, главным образом женских, относятся к концу XVIII-началу XIX в. Посетивший в 70-х годах XVIII в. Мангышлак немецкий путешественник Самуил Готлиб Гмелин дал довольно полную характеристику украшений мангышлакских туркмен (абдалов, игдыров, човдоров, бурунжук и бузачи) и почти не описал украшений астрабадских туркмен (текеямут и гокча, т. е. гоклен) (2).

Наибольшее число этнографических сведений, в том числе об украшениях, до 80-х годов XIX в. мы находим по западным, прикаспийским районам и районам, находившимся под властью Ирана, которые неоднократно посещались как исследователями (И. Эйхвальд — 1825 г., Н. Н. Муравьев — 1825 г., Г. С. Карелин — 1836 г.), так и различными военными деятелями и путешественниками (К. Боде, И. Ф. Бларамберг и др.), а также русскими дипломатическими работниками в Персии (П. И. Огородников, Ф. А. Бакулин и др.). Довольно интересны сведения об украшениях мервских туркменок, особенно их головного убора, сообщаемые англичанином А. Борнсом (3), посетившим в 1831-1832 гг. Среднюю Азию, в частности Мервский оазис. По остальной территории расселения туркмен, кроме весьма отрывочных сведений, касающихся хорезмских туркмен (Г. И. Данилевский), до последней четверти XIX в. не имеется никаких данных.

После присоединения Туркмении к России в нашем распоряжении оказались не только описания туркменских украшений в литературе (правда, отрывочные и не всегда ясные), но и документы архивов и музейные коллекции. Все эти материалы позволили составить довольно четкую картину украшений туркмен почти по всей территории их расселения. Более или менее полные сведения об этом мы находим в работах русских военных и административных чиновников 80-х годов XIX — начала XX в. — Н. И. Гродекова, М. Алиханова-Аварского, Ф. А. Михайлова (Южная и Западная Туркмения); капитана Быкова и М. В. Грулева (районы Средней Амударьи); И. Ибрагимова, капитана Гиршфельда и генерал-майора Галкина, А. Н. Самойловича (туркмены Хорезма) (4). Большую ценность представляют материалы С. М. Дудина по южным районам Туркмении (1901 г.). Им собраны коллекции украшений текинцев и сарыков и очень ценные для нас богатейшие, с довольно подробными описаниями самого автора фотоколлекции и отчеты о поездках (5).

Таким же ценным материалом для характеристики украшений западных туркмен, особенно огурджали и джафарбай, являются многочисленные хранящиеся в МАЭ фотографии и подлинные вещи, собранные И. Н. Глушковым, прожившим на Челекене около трех лет (1900-е годы) (6).

В публикуемой ниже статье рассматриваются женские и девичьи головные и накосные украшения, составляющие важную и наиболее показательную часть украшений женского костюма. Это прежде всего украшения головного убора и сопутствующие им височные подвески и серьги, а также подвески к косам, характерные для конца XIX — первой половины XX в.

Основным источником для написания статьи послужили материалы, собранные автором в течение 18 полевых сезонов по всей территории Туркмении, коллекции подлинных вещей, хранящихся в музеях, фотографии дореволюционного и советского периода, архивные материалы, а также сведения, имеющиеся в работах советских исследователей. Привлечение письменных и музейных источников XIX в. позволило отчасти осветить и этот период в истории украшений, а археологические данные и сравнительный материал по другим народам — поставить вопрос о генезисе некоторых украшений, а главное — по мере возможности проследить этнокультурные связи туркмен с племенами и народностями древности и средневековья, а также с другими современными народами.

Как и одежда, украшения, несмотря на свою сравнительную устойчивость в сохранении форм, не оставались неизменными в течение всего времени, доступного для обозрения. Судя по имеющимся в нашем распоряжении материалам, некоторые украшения за последнее столетие исчезли из употребления в связи с изменением костюма или образа жизни, другие — наоборот, вошли в обиход или получили более широкое распространение.

Туркменские украшения — серебряные, как правило, массивные, обильно орнаментированы; часть их имеет множество мелких изящных серебряных подвесок. Изредка встречались украшения, главным образом серьги и кольца, из золота; у бедных туркменок до революции бытовали медные, посеребренные.

Во всех украшениях широко применялись сердолик (хакык), несколько меньше — бирюза (пируза), более характерная для украшений иомутов южных районов, а прежде и гоклен, связанных с Ираном. Как сообщил нам Д. М. Овезов, по поверьям туркмен-гоклен сердолик и бирюза обладают чудодейственной силой, последняя якобы укрепляет зрение и охраняет коня от падения (7). По сообщениям авторов XVIII и XIX вв., в украшениях туркмен изредка встречались также яшма, яхонты, агаты и кораллы (8). Последние бытовали и в XX в. в изделиях приамударьинских туркмен и чоудоров. С конца XIX в. вместо камней иногда стало употребляться цветное стекло. У большинства туркмен приамударьинских районов (б. Хивинского и Бухарского ханств), салоров Серахса и некоторых других племен были распространены украшения из бисера.

Из технических приемов туркменские ювелиры более всего применяли гравировку и штамповку, края отделывали филигранью, а в некоторых старинных украшениях (носовые кольца) применялась зернь. Филигрань и зернь чаще встречались в изделиях тех туркменских групп, предки которых были выходцами из Мангышлака. Узор большей части туркменских украшений выполнялся техникой позолоты по серебряной основе. Золочение производили с помощью ртути. Многие украшения туркмен-текинцев и иомутов были ажурными, орнамент создавался путем прорезания узора насквозь. У сарыков и приамударьинских туркмен серебряные изделия не золотили, узор наносился гравировкой. Совершенно иной была техника орнаментации изделий у прикаспийских иомутов (главным образом джафарбайцев): узор образовывали тонкие золотые, орнаментированные штамповкой пластинки различной формы, припаянные к серебряной основе. Вещи с узором позолотой встречались реже.

Характер орнамента у разных туркменских племен был также неодинаков: преобладающим для большинства изделий эрсари, сарыков, части западных иомутов являлся геометрический орнамент в виде ромбов, треугольников, кругов и полукругов; у западных иомутов в орнаменте часто встречались роговидные фигуры. В изделиях текинцев, северных иомутов и западных иомутов-атабайцев господствовал довольно сложный растительный орнамент в виде трилистника или растительных завитков с двойными листьями, обвивающими края изделий.

Высокого качества туркменские ювелиры добивались несложными инструментами: ювелир имел небольшую наковальню и переносный горн с мехами для раздувания огня, молотки, ручные тиски и железную пластинку с отверстиями разного диаметра для вытягивания проволоки, набор штампов для нанесения орнамента, ножницы особой формы для разрезания тонких пластин металла, одну-две каменные или из огнеупорной глины чашечки для плавки золота и металлические чашечки для плавки серебра, щипчики, с помощью которых чашечки доставали из огня. Все имущество ювелира умещалось обычно в переметной суме (хурджум) (9). Материал обычно приносил заказчик. Зачастую на новые изделия шли старые украшения или серебряные монеты.

В каждом большом ауле у всех туркмен обязательно были ювелиры (иногда даже по нескольку мастеров). Большинство из них наряду со своим основным ремеслом занимались также сельским хозяйством. Обычно они работали на заказ и были мало связаны с рынком. Лишь в приамударьинских районах, входивших в Бухарское ханство, ювелиры делали вещи для продажи на местных базарах (10). Славились мервские мастера, «изделия которых, — писал Ш. А. Михайлов, — расходятся на всю Закаспийскую область» (11). Даже зажиточные хивинские туркмены ездили специально за украшениями для своих жен и детей в Мервский оазис (12).

Ювелирное мастерство у туркмен чаще всего передавалось по наследству от отца к сыну или племяннику. Оно сохраняло древние традиции, требовало хорошего вкуса, больших навыков.

В конце XIX в., после присоединения к России, в связи с установлением мирной жизни и развитием земледелия и скотоводства вошло в обычай носить больше украшений и на них увеличился спрос. Это изменило характер производства, сделало его более товарным, что повлекло за собой ухудшение художественных качеств украшений. В «Обзорах Закаспийской области» отмечалось: «Искусство туземных мастеров не возрастает, а, видимо, падает… все серебряные изделия более раннего периода отличаются большей оригинальностью и изяществом, чем работы позднейшего времени» (13). Некоторое ухудшение качества изделий не могло, однако, повлиять на общий характер украшений, и туркменские ювелирные изделия до наших дней сохранили художественное своеобразие и свой неповторимый колорит.

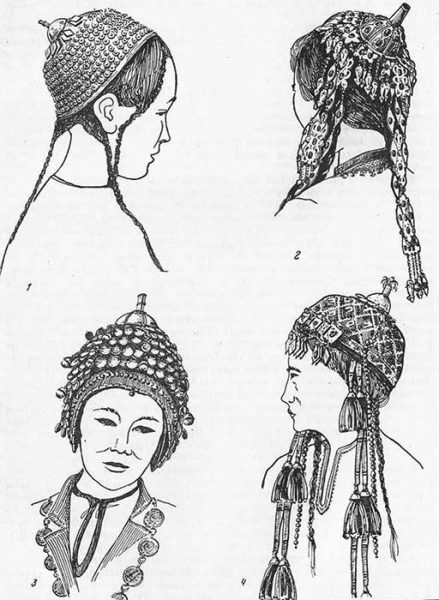

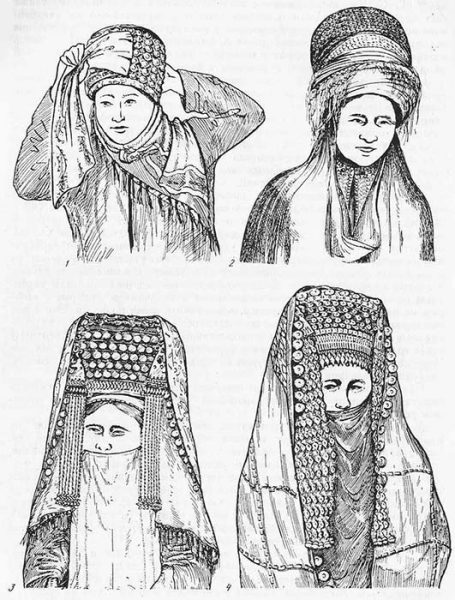

Рис. 1. Украшения девичьих головных уборов

1 — тюбетейка с куполком (купба) и серебряными бляшками, Пендинский оазис, конец XIX в.; 2 — тюбетейка с куполком и серебряными подвесками — чекелик, Бахарденскнй р-н, XX в.; 3 — теплая шапочка с куполком и монетами, Тахтинский р-н, XX в.; 4 — тюбетейка с куполком, синсиле с подвесками из бус на шелковых шнурах, Серахскнй р-н, XX в.

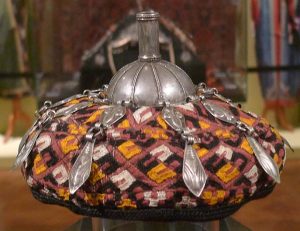

Тюбетейка девичья с украшением гупба. Текинцы. Начало XX в. Хлопок, шелковые нити, серебро, ручная вышивка, штамп. Из коллекции Государственного музея Востока

Основным, наиболее распространенным украшением девичьей тюбетейки (тахъя, борик) была купба (серебряное навершие-куполок с торчащей вверх трубочкой посередине и серебряными подвесками), которую еще недавно носили до выхода замуж и замены девичьего головного убора женским (рис. 1). Это украшение, ныне превратившееся в непременный элемент национального девичьего костюма, в прошлом было свойственно лишь текинцам, иомутам, сарыкам, эрсари и некоторым другим племенам. Прежде в трубочку купба вставлялись перья совы или филина. Информаторы из туркмен-эрсари, например, хорошо помнят о том, что еще 12-15 лет назад в трубочку девичьей купбы обязательно вставляли перья сокола (отагы лачын, пер лачын). Если в девичьей шапочке не было перьев, это означало, что девушка засватана (14). Обычно вся тюбетейка ниже купбы покрывалась серебряными монетами (15), по вискам с нее спускались подвески. У северных иомутов монетами украшалась и теплая стеганная на вате шапочка с ушами (сопбаш), которую девочки носили иногда до 8-9 лет.

У других туркменских групп — човдоров, ходжа, шихов, некоторых туркмен Средней Амударьи и т. д. — шапочки девушек в прошлом тоже покрывались монетами или серебряными бляшками, но купбы у них не было. Видимо, так же украшались в XVIII в. девичьи шапочки мангышлакских туркмен, описанные С. Г. Гмелиным (16).

Возможно, в прошлом купба была украшением шапочки девочек до определенного возраста, а головные уборы девушек на выданье у некоторых туркменских групп украшались иначе. Подтверждением этого, с нашей точки зрения, могут быть два интересных свидетельства второй половины XVIII — начала XIX в. относительно украшения девичьего головного убора гоклен. Упоминавшийся выше Гмелин, характеризуя головные уборы астрабадских туркменок — текеямут и гокча (гоклен. — Г. В.), писал, что головной убор их девушек-невест украшается прямыми перьями, которые втыкаются вокруг шапки (17). О таком же украшении головного убора гокленских девушек свидетельствует другой автор начала XIX в. — К. Бодэ. «Я видел гокленскую девушку в необыкновенно огромном головном уборе из перьев фазаньих, тураджевых (турадж — красивая птица, водящаяся на Горгане и Кавказе) и даже простых петушиных». Этот головной убор К. Бодэ называл кочбурка (18). У прибрежных туркмен — иомутов, по свидетельству уроженки этих мест Д. Г. Иомудской, девушки-невесты в середине XIX в. носили остроконечную шапочку с нашитыми на ней перьями совы или филина (19). О таком же украшении девичьей шапочки у прибрежных иомутов в начале XIX в. писал Г. С. Карелин (20).

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что и у иомутов и гоклен 100-150 лет назад девушки-невесты, вероятно, не носили на тюбетейке серебряных украшений. Однако уже в конце XIX в., по литературным данным и по нашим полевым материалам, шапочки девочек и девушек на выданье почти у всех туркменских племен обильно украшались серебром. У большинства туркмен девочки 9-12 лет и старше носили еще налобное украшение — синсиле (сильсиле, сунсуле, сумсуле). Это было красивое серебряное изделие, состоящее чище всего из одного-двух рядов пластинок разной конфигурации со штампованным орнаментом, соединенных между собой цепочками со множеством подвесок, которые у некоторых туркменских групп были по бокам длиннее, чем на лбу, и спускались почти до плеч (рис. 2).

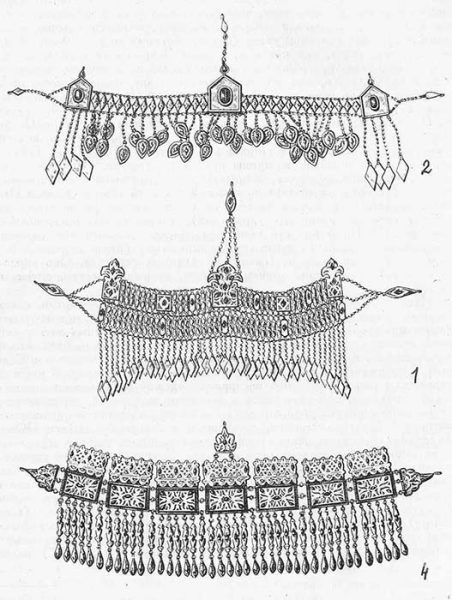

Рис. 2. Украшения типа синсиле

1 — синсиле, Сакарский р-н, XIX в.; 2 — девичье синсиле, Ходжамбасский р-н, XX в.; 4 — ильдиргич, Туркменкалинский р-н, XX в.

Рис. 2 (продолжение). Украшения типа синсиле

3 — ильгич (алыншаи), Каахкинский р-н, XX в.; 5 — эурме (соерме), Бахарденский р-н, XX в.; 6 — эгме, серебряное украшение на головной убор текинок, Марыйский оазис, 20-30-е годы XX в.

Украшение на женский головной убор эурме. Туркмения, племя теке, нач. XX в. Серебро, позолота, стекло, резьба, гравировка, штамп. Из коллекции Государственного музея Востока

В центре и по бокам синсиле, а иногда и на промежуточных пластинах укреплялись в гнездах вставки из сердолика, бирюзы или цветного стекла. Синсиле укреплялось на шапочке крючочками или пришивалось к ней. Сам термин «синсиле» являлся собирательным для различных по своей форме и названиям украшений на девичий и женский головной убор. Общим для них был способ соединения между собой неодинаковых по форме и величине серебряных фигурок цепочками (синсиле). Такое украшение зафиксировано в конце XIX — начале XX в. для всех туркменских групп Средней Амударьи, марийских и ахальских текинцев (у ахальских и даже тедженских текинцев оно появилось значительно позднее, чем у марийских), салоров, сарыков, човдоров Хорезма и гокленов, но неизвестно в это время ни западным, ни северным иомутам. Вероятно, подобные украшения видел Гмелин у мангышлакских туркмен в XVIII в. «Знатные девушки носят еще на лбу повязку шириной до одной пяди, которая состоит из серебряных колец, шариков, красных кораллов и ромбовидного листочка посредине» (21). У сарытсов Иолотани, тедженских текинцев оно состояло из серебряных довольно крупных квадратных пластинок с сердоликами посередине, соединенных между собой колечками, у эрсари, човдоров — из нескольких рядов различной формы мелких продолговатых пластинок, украшенных сердоликами с выпуклыми пустотелыми подвесками. Сверху это украшение, какой бы формы пластины его ни составляли, увенчивалось серебряным треугольником — амулетом (дога) (текинцы, али-эли) или рогообразной фигурой — гочек, шах (эрсари, сарыки). Украшение с височными подвесками, подобное синсиле, у аннаули, мехинли и живущих рядом текинцев в Каахкинском р-не называлось алыншаи (налобное украшение), а у али-эли — ильгич,

В ряде районов синсиле носили и девушки и молодые женщины до рождения одного-двух детей (салоры Серахса и Чарджоуской обл., приамударьинские туркмены, али-эли, а в прошлом и сарыки Иолотани). У эрсари и некоторых других приамударьинских туркмен это украшение у девушек было довольно скромным, небольшим, но когда дочь становилась невестой, родители должны были обязательно приобрести для нее более богатое синсиле, снабженное серебряной с мелкими шелестящими подвесками цепочкой — зынжира, проходящей под подбородком (дамак-сырга), со спускавшимися от висков на длинных цепочках — по две с каждой стороны — серебряными украшениями (тенечир) с крупными сердоликами в центре и подвесками, напоминающими фигуру человека, которое девушка надевала, выходя замуж. Женщины-эрсаринки обычно носили синсиле на своем головном уборе (богмак, богмач) до 35-40 лет. У других туркмен, таких, как човдоры, сарыки Пендинского оазиса, нохурли и т. д., налобное украшение типа синсиле было не девичьим, а женским. Так, у човдоров Хорезма это серебряное изделие, очень похожее на эрсаринское, только без цепочки под подбородком и с другими височными подвесками, называлось не синсиле, а манлайлык (манлай — «лоб»). К. Овезбердыев дает описание женского украшения у сарыков Пендинского оазиса с тем же названием манлайлык, видимо, близкого по форме к синсиле с подвесками; его ширина колебалась от 10 до 30 см. Такие же украшения без подвесок женщины носили по два-три, укрепляя их так, чтобы они, перекрещиваясь, закрывали всю переднюю часть головного убора (22). Налобное украшение на женский головной убор у сарыков Иолотани, сменившее в начале нашего века синсиле (сохранившееся здесь лишь в качестве девичьего украшения), также называлось манлайлык (манлайса) (23). По форме это иное, чем синсиле, ромбовидное, сплошное, украшенное прорезным орнаментом и камнями серебряное изделие с большим количеством подвесок (сачак) на длинных цепочках. Оно укреплялось на головном уборе, причем подвески, закрывая платки, опускались на лоб.

Налобное украшение типа синсиле, называвшееся ильдиргич, сравнительно недавно носили молодые мервские и тедженские женщины-текинки. Украшение того же типа, ченге, состоявшее из соединенных между собой ромбовидных серебряных пластинок со вставками из сердоликов, входило в старинный головной убор туркмен-карадашлы, переселившихся в Северный Туркменистан в начале XIX в. из Южной Туркмении. В наши дни карадашлы почти полностью восприняли одежду и украшения своих соседей — иомутов, поэтому судить о характере украшения, укреплявшегося на женский головной убор, мы могли лишь по рассказам стариков информаторов (24). Их соплеменники, оставшиеся в Ахальском оазисе (Южная Туркмения), растворившись среди туркмен-текинцев, утеряли еще раньше свои особенности в материальной культуре. У туркмен-нохурли украшение на женский головной убор сохраняется и в наши дни и называется алын-даны (алын — «лоб»). Оно похоже на текинский ильдиргич, однако непременно сочетается с нашитым на черную ленту серебряным украшением из круглых бляшек и цепочек, проходящим под подбородком (алкым чаннге). Наконец, молодые иомутские женщины совсем недавно украшали свои головные уборы изделиями, напоминающими ильдиргич и называющимися шельпе (северные иомуты) или башшаи (иомуты-атабай), видимо, пришедшими на смену украшениям на старинный женский головной убор хасава (25).

Таким образом, судя по имеющимся у нас данным, у большинства туркменских групп синсиле в прошлом, видимо, было распространено шире и являлось украшением девушек на выданье и молодых женщин до рождения одного-двух детей. Однако, как показывает пример с сарыками, в силу изменившихся социально-экономических условий жизни (развитие товарно-денежных отношений, изменение положения женщины в связи с развитием земледелия и ростом калыма) на смену этому украшению данной возрастной группы приходят другие, характерные только для девушек или только для женщин. Вместе с тем у таких крупных племен, как текинцы и иомуты, насколько позволяют судить материалы, синсиле появилось сравнительно поздно — в результате изменения исторических условий жизни и новых культурных контактов. У этих и некоторых других племен в XVIII-XIX вв. бытовал женский головной убор, имевший форму более или менее высокой шапки или повязки из материи, украшенной рядами серебряных монет или подвесок круглой формы, нашитых на ткань и не соединенных между собой в единое целое. Надевали его после свадьбы и носили, вероятно, до 35-40 лет — сначала постоянно, а затем в качестве праздничного.

С. Г. Гмелин следующим образом описывает головной убор мангышлакских туркменок: «Женщины носят высокий, до 2 пядей, закругленный, набитый и сдавленный спереди чепец. На него они обычно повязывают шелковый или хлопчатобумажный платок, свисающий четырьмя концами на спину. Камнями, оправленными в серебро, они стараются украшать лоб» (26). У эрсари наряду с невысоким головным убором, похожим на кокошник, — богмак, о котором мы уже упоминали, сохранялся кое-где в глухих селениях еще в начале нашего века высокий головной убор баш молодухи, которая носила его в первый год замужества. У текинок Мервского оазиса в середине XIX в. головной убор, по свидетельству Г. де Блоквиля, достигал 40 см (27).

Иомутская хасава, старинный женский головной убор, по нашим материалам и данным других источников, у западных иомутов — атабай, и у северных — байрам-шали сохранялся еще в 20-х годах нашего века, а у иомутов-джафарбай этот головной убор на территории Туркмении уже в начале XX в. совершенно вышел из употребления (28). Жители побережья — огурджали и иомуты-джафарбай — были давно втянуты в орбиту товарно-денежных отношений и значительно раньше, чем кочующие в степях их соплеменники, особенно атабайцы, стали менять свой традиционный быт. На территории Ирана у иомутов этот головной убор также зафиксирован еще в 20-е годы нашего века (29).

Хасава известна нам лучше других видов женских головных уборов по литературе с начала XIX в. Известный натуралист И. Эйхвальд во время своей поездки в 1825 г. по побережью Каспийского моря писал о туркменах: «Женщины носят на голове странный убор, который тотчас бросается в глаза. Это широкая и высокая шапка из красного или голубого бархата; спереди висит множество старых серебряных или золотых монет или сердоликов, обделанных в серебре на серебряной же цепочке» (30). Г. С. Карелин, принимая гостей-туркменок в Гасан-Кули, также был поражен их тяжелым головным убором с украшениями из «червонного золота» (31). Описание хасавы дают и последующие авторы, посетившие западные районы Туркмении до ее присоединения к России. Так, автор статьи «Туркмены иомутского племени» указывает, что этот головной убор является парадным и надевается в особо торжественных случаях (32).

Сведения о иомутской хасаве имеются и в статьях П. И. Огородникова в середине XIX в., жившего длительный период среди туркмен Северо-Восточной Персии (33). Сопоставляя его детальное, тщательное описание хасавы, сопровождающееся рисунком и указанием термина, не оставляющими сомнения в характере этого головного убора и украшений на нем, с описаниями Эйхвальда и Карелина и фотографиями более позднего времени, мы можем убедиться в том, что на протяжении 100 лет этот головной убор у западных иомутов не претерпел изменений ни в форме, ни в характере украшений.

Сведений о хасаве северных иомутов у нас значительно меньше, и сводятся они главным образом к полевым материалам. Это высокий (40- 50 см) и широкий головной убор в форме усеченного конуса широким основанием кверху, сплюснутого спереди и сзади; твердый каркас хасавы, покрытый платками, спереди был увешан несколькими рядами серебряных бляшек, монет и подвесок; надо лбом висело украшение, похожее на эрсаринское синсиле, но называвшееся по-другому (в одних местах хасава, в других гызылготурга); с обеих сторон головы над висками были укреплены серебряные, украшенные орнаментом и сердоликом фигуры, с которых на длинных цепочках спускались многочисленные подвески. Эти боковые украшения хасавы назывались адамлык (адам — «человек»), а их центральные фигуры напоминали подбоченившегося человека. По верхнему краю головного убора укреплялось еще одно украшение — санджалык, состоящее из ряда овальных фигурок со вставками из сердолика и цепочек, свободно свисающих с них.

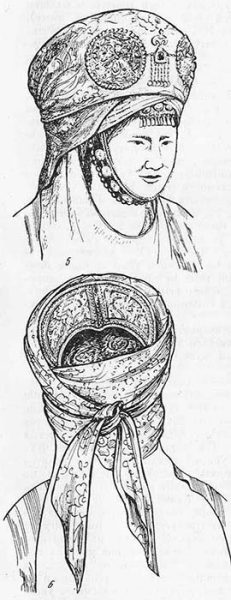

Рис. 3. Украшения на высокие женские головные уборы и убор приамударьинских туркменок

1 — украшение на головной убор молодой женщины-текинки, Мерв, конец XIX в.; 2 — украшение на головной убор молодой женщины-сарычки, Пендинский оазис, конец XIX в.; 3 — иомутская хасава западных районов, XIX в.; 4 — иомутская хасава северных районов, начало XX в.

Рис. 3 (продолжение). Украшения на высокие женские головные уборы и убор приамударьинских туркменок

5, 6 — хасава приамударьинских туркменок, Чаршангинский р-н, XX в. (вид спереди и сзади)

Сравнивая хасаву западных и северных иомутов, мы должны отметить некоторое различие в составе украшений, укрепляющихся на этом головном уборе (рис. 3).

У северных, хорезмских, иомутов, живущих на этой территории по крайней мере более 200 лет, в число украшений на хасаву, помимо тех, которые характерны для головного убора их западных соплеменников, входило также синсиле, совершенно идентичное подобным изделиям човдоров и эрсари. К сожалению, из-за отсутствия источников мы не можем судить о том, имелось ли синсиле на хасаве хорезмских иомутов и в XIX в. или появилось в начале нашего столетия под влиянием их соседей — човдоров и других приамударьинских туркмен (в том числе эрсари), для которых оно в последний период истории было почти единственным украшением на девичий и женский головные уборы.

В конце XIX в. головной убор женщин-гокленок, как и хасава северных иомутов, наряду с монетами был украшен также серебряным изделием, по всей вероятности похожим на текинский ильдиргич (34). Однако гоклены-земледельцы в массе своей были более бедными, чем их соседи — иомуты, и не все имели возможность приобрести подобное украшение. Исследователи отмечают, что уже в начале XX в. головной убор женщин-гокленок почти не имел украшений (35).

В целом к концу XIX в, появилась совершенно определенная тенденция к уменьшению величины головного убора, отмеченная авторами этого времени, однако форма украшений чаще всего сохранялась прежняя.

По сообщению С. М. Дудина, еще в начале XX в. «в более глухих аулах» текинки носили головной убор из куска бумажной материи в форме согнутой трапеции. «В виде украшения на нее (шапку. — Г. В.) густо нашивались узорчатые штампованные бляшки» (36).

Судя по описанию А. С. Морозовой, похожим на текинское было украшение головного убора туркмен племени ходжа, живших на Мангышлаке. Оно называлось манлай и состояло из металлических и серебряных бляшек и подвесок, нашитых на пятиугольную повязку из красного сукна (37).

Таким образом, украшения на головные уборы молодых женщин текинцев, иомутов, гоклен и др. в XIX в. отличались от украшений туркмен восточных и северо-восточных районов нынешней территории их расселения, причем у западных иомутов, наиболее территориально и экономически обособленных от остальных туркмен, эти старинные украшения сохранились лучше. У этой же группы племен монеты и бляшки сохранялись кое-где и на головном уборе пожилых женщин (см. ниже).

Мы уже говорили о том, что с начала XX в. наиболее распространенным украшением на головной убор молодых женщин-текинок стал ильдиргич. Однако в начале нашего века у тех же текинцев появилось еще одно украшение на женский головной убор — алынданы (так называет его С. М. Дудин), которое вскоре, уже под названием эгме, почти вытеснило у них все остальные изделия. Это «серебряное украшение в виде согнутой трапеции с прорезным и резным орнаментом и позолотой, со вставками из сердолика, нашито на широкую ситцевую полоску (концы которой завязывают на головном уборе сзади узлом. — Г. В.), украшенную нашивками из шелка и красного сукна; вокруг подшиты узорчатые серебряные бляшки» (38). По данным наших информаторов, эгме у ахальских текинцев появилось значительно позднее, чем у марыйских. Это украшение к 20-м годам XX в. стало показателем состоятельности семьи. Наиболее широкие (и поэтому дорогие и тяжелые) эгме достигали 40-50 см и назывались оникисимли эгме (т. е. 12-рядные эгме). Их носили молодые женщины из зажиточных семей. У тех, кто победнее, были алтысимли эгме, т. е. 6-рядные эгме. Ильдиргич стал украшением головного убора не самых молодых, а женщин более старшего возраста (30-35 лет). У тедженских текинцев наиболее нарядным украшением на головной убор молодой женщины по-прежнему оставался ильдиргич; эгме не получило здесь широкого распространения. Видимо, типа текинского эгме было украшение манлайса на женский головной убор сарыков Иолотани, которое было охарактеризовано выше (см. стр. 181).

Особо следует остановиться на характеристике украшений сохранявшегося до 40-х годов нашего века женского головного убора (хасава) группы приамударьинских племен — олам, элеч, мукры, хатаб, а в прошлом и эски.

В то время как украшением девичьего головного убора всех приамударьинских туркмен было синсиле, женский головной убор туркменок этих групп, представлявший собой невысокий тюрбан из красной ткани у молодых женщин или из более темных платков — у женщин, имеющих 4-5 детей (т. е. примерно после 30 лет), спереди был украшен весьма оригинальными ювелирными изделиями. Посередине лба женщины, чуть повыше бровей, ниже края головного убора, висело небольшое золотое украшение — хатаб — прямоугольной формы с мелкими подвесками по низу. На тюрбане по бокам хатаба, но значительно выше его укреплялись массивные круглые выпуклые серебряные бляхи — серайна (сарайна), между которыми в середине головного убора, соединенная с серайна цепочками висела небольшая серебряная четырехугольной формы фигурка с камнем (обычно сердоликом) в центре — гаш. С цепочек на хатаб свисало пять крупных серебряных бубенчиков — дувме. Серайна укреплялись на головном уборе недлинными цепочками с крючками на концах, на которых висели один-два бубенчика с каждой стороны, спускавшиеся на виски. Сверху, в центре тюрбана, на темени, укреплялось массивное украшение в форме полумесяца — мередхал (мереттол). И серайна, и мередхал украшались растительным, процарапанным по серебру орнаментом.

Весь головной убор поддерживался прикрепленной к нему на висках и проходящей под подбородком черной лентой культе, украшенной двумя рядами золотых монет (или блях) — гыран, между которыми был нашит ряд мелких серебряных бусин гумишден хинжи (39).

У молодых, только что вышедших замуж женщин из групп мукры и хатаб под этими украшениями (или поверх их, как это было у эски) укреплялось еще и синсиле, которое носили на хасаве в течение года после свадьбы или до рождения первого ребенка. У эски эти украшения, давно ушедшие из быта, по воспоминаниям женщин старшего возраста (40), носили лишь на свадьбу и в торжественных случаях, причем бедные, не имевшие таких украшений, даже занимали их на несколько дней у состоятельных односельчанок. У оламов и элечей женщины носили хасаву в течение всей жизни; у туркмен мукры, хатаб и эски после года замужества женщины снимали этот головной убор и надевали более простой, без украшений, который назывался карс.

Оригинальные украшения оламско-элечской хасавы, насколько нам известно, не встречаются ни у кого из современных народов Средней Азии. Нет о них ничего и в литературе, кроме весьма общего упоминания Н. Брюлловой-Шаскольской о черной ленте с монетами, поддерживающей женский головной убор у одной из групп приамударьинских туркмен (41). Черная лента под подбородком, украшенная одним рядом золотых монет, как указывалось, составляла часть головного убора туркмен-нохурли; бытовала она в этой функции также у небольшой группы тюрков, жившей вместе с курдами в Южной Туркмении и Хорасане.

Некоторые сведения о старинном свадебном човдорском женском головном уборе, богато украшенном серебряными и золочеными подвесками, который назывался шовкеле, удалось получить К. Ниязклычеву. По его словам, шовкеле имел вид шлема и очень напоминал украшенную монетами текинскую девичью тюбетейку (42). Этот старинный головной убор и его украшения, однако, давно вышли из употребления и не сохранились ни в музеях, ни у населения.

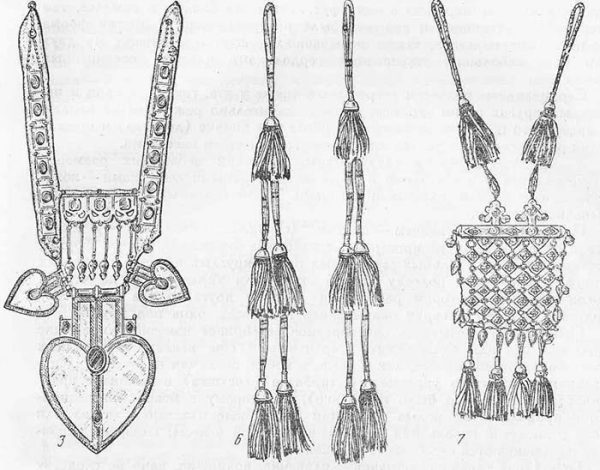

Женщины носили украшения на головном уборе, как уже говорилось, до 35-40 лет, причем не каждый день, а лишь по праздникам. Однако многое зависело от их положения в обществе: богатые туркменки даже в 50 и более лет носили роскошные головные уборы. У большинства же туркмен женщина после 40 лет на головном уборе почти не имела украшений. Вышивка или серебряные изделия довольно часто украшали только нижнюю шапочку, сверху прикрытую платками. Так, головной убор пожилых женщин-сарычек чапразлы борик или джам борик, представлявший собой довольно высокую шапку, сплошь покрывался серебряными бляшками чапраз, у старух скрытыми под накинутым красным платком или под белой кисеей. Комплекс украшений, характерных для хасавы элечей и оламов, носили и пожилые женщины, прикрывая платками нашитые на тюрбан украшения, и только налобное (хатаб) выглядывало из-под них. У других туркмен — текинцев, иомутов, эрсари, гокленов и т. д. — узкое серебряное украшение на головном уборе пожилой женщины, состоявшее обычно из несколько более или менее вычурных фигур, соединенных колечками между собой и длинной цепочкой с конусообразной фигуркой-крючком, предназначалось для прикрепления яшмака (край платка, закрывающего рот) к головному убору. С украшениями на головной убор тесно связаны височные подвески, составляющие с ним единое целое. (рис. 4). Выше мы уже касались их, характеризуя украшения девичьей шапочки и некоторых женских головных уборов. У одних племен височные подвески составляли с украшением на головной убор единый комплекс и отдельно от него не употреблялись, у других — подвески стали как бы отдельным, самостоятельным украшением, употреблявшимся без налобного.

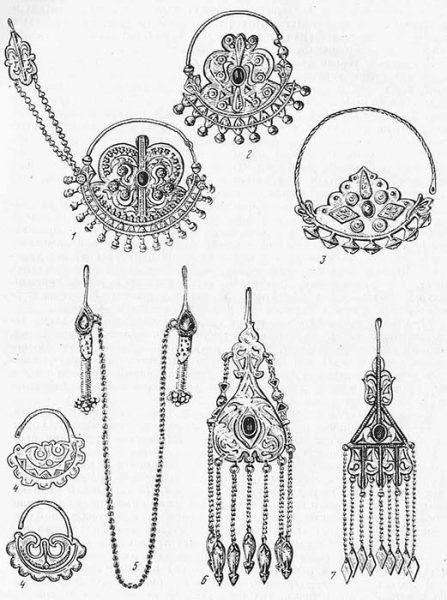

Рис. 4. Серьги и подвески

Кольцевые: 1 — северных иомутов, Куня-ургенчский р-н, начало XX в.; 2, 3 — западных иомутов, конец XIX — начало XX в.; 4 — серьги из склепов горной Ингушетии.

Крючковые: 5 — серьги в виде столбиков, Керкинский р-н, XX в.; 6 — серьги плоские, грушевидной формы, Пендинский и Хорезмский оазисы, начало XX в.; 7 — серьги-подвески с треугольником в основе, Мервский оазис, Серахский р-н, начала XX в.

Рис. 4 (продолжение). Серьги и подвески

Крючковые: 8 — подвески к хасаве, Хорезмский оазис; 9 — то же, западные районы Туркмении

Височные серьги гулак халка. Иомуды. Начало XX в. Серебро, сердолик, резьба, гравировка, золочение, штамп. Из коллекции Государственного музея Востока

Наиболее широко распространенное название височных подвесок тенечир зачастую применяется для обозначения «ушной серьги» — гулак тенечир (43). Вместе с тем у иомутов, например, этот термин не употреблялся, а подвески к хасаве — адамлык на Челекене, по словам И. Н. Глушкова, делились на верхнюю часть (сырга) и нижнюю (монджик) в виде куполообразных фигур (44).

Височные серебряные подвески тенечир — продолговатые, как правило, треугольной формы, с подвесками внизу и крючком сверху для закрепления на головном уборе — обычно носили и девушки и молодые женщины, а в некоторых случаях, как и синсиле, только девушки (салоры, тедженские текинцы). Девичьи серебряные подвески у текинцев назывались чекелик; у шихов подвески из серебряных фигурок вперемежку с бусинками носили название карапепек; у туркмен алиэли бисерные подвески — алага.

У некоторых племен (човдоры, игдыры) височные подвески тенечир превратились в серьги: у сарыков гулак тенечир, сохраняя функции височных подвесок, могли быть также серьгами (45).

Традиционные туркменские серьги (гулак халка, халка, тенечир, ысырга) принадлежат к числу украшений, в настоящее время в большинстве районов мало сохранившихся, что очень затрудняет их характеристику и классификацию. Приходится основываться на описаниях информаторов, происходящих из разных групп. Чаще всего каждый из них утверждает, что серьги, носимые женщинами их группы, были особыми и отличались по форме от серег других племен. На основании имеющегося в нашем распоряжении материала можно выделить два основных типа: кольцевые серьги (халка) и серьги крючковые, чаще всего с вертикально расположенной основой и подвесками по нижнему краю. В начале XX в. у туркмен бытовали и другие виды серег. Так, С. М. Дудин упоминает о серьгах (тенечир) дутых, грушевидной формы, с подвесочками из мелких серебряных бубенчиков (46), которые в наши дни у туркмен не встречаются, хотя бытуют у казахов, киргизов и других среднеазиатских народов (47). Серьги у гокленок и некоторых групп туркменок Средней Амударьи представляли собой низки из бусин ярких цветов.

У туркмен Челекена И. Н. Глушков встречал небольшие кольцевые серебряные серьги с подвесками из бус (48), а у игдыров Мангышлака — оригинальные, исчезнувшие к началу нашего века крючковые серьги с подвесками, состоящие из нескольких частей, укрепленных одна под другой подвижно на колечках (49).

Серьги крючковые были более широко распространены среди туркмен в прошлом. Назывались они по-разному: гулак тенечир, гулак ысырга и т. д. Чаще всего их основу составлял треугольник, по нижнему краю которого шли подвески, иногда настолько длинные, что свисали до груди (игдыры) (50). У сарыков длина подвесок равнялась 10-12 см (51). У хыдыр-эли серьги без подвесок имели в основе серебряный стерженек с бусинкой внизу.

Серьги кольцевые — гулак халка — наиболее хорошо сохранились в быту туркмен-иомутов, у других групп туркмен (салыры) (52) они бытовали в прошлом, что можно было установить лишь по воспоминаниям или по названию, хотя последнее не всегда соответствует их форме. Весьма возможно, оно свидетельствует о том, что в прошлом у данной группы были кольцевые серьги. Иногда кольцевые серьги бытовали наряду с крючковыми. (Так было в далеком прошлом у сарыков, хыдыр-эли, човдоров.) Судя по сообщениям информаторов, девичьи серьги по форме отличались от женских. Есть основание предполагать, что в прошлом кольцевые серьги были распространены среди туркмен более широко и считались женским украшением (53).

Женские серьги иомутов отличаются от аналогичных украшений всех других туркменских групп. Похожие на них, но меньшие по размеру серьги атинцев Дарган-Атинского района и других туркмен Средней Амударьи, по мнению некоторых информаторов, были заимствованы у туркмен-иомутов. Иомутская серьга представляет собой довольно большое кольцо диаметром от 6 и более сантиметров (в XIX в. серьги северных иомутов достигали 9-10 см) (54). Верхняя сторона кольца витая, а нижняя заполнена пластинкой, верхний край которой имеет обычно форму равнобедренного треугольника с неровными краями, а иногда форму полукруга.

Наружная поверхность пластинки украшена прорезным орнаментом и орнаментом, образованным припаянными ромбовидными золотыми пластинками (западные иомуты — джафарбай) или позолотой (все остальные группы иомутов). В подавляющем большинстве случаев, помимо орнамента, в изделия вставлены от одного до пяти сердоликов, а у прибрежных туркмен — иногда бирюза.

По нижнему краю пластинки, совпадающему с нижним краем кольца, припаяны круглые полые фигурки, скрепленные между собой серебряной же пластинкой; у западных иомутов их 6-8, у северных — 16-20 (удлиненной формы), а к концам их прикреплялось по бубенчику.

Для предохранения ушной мочки от растягивания и обрывания некоторые наиболее массивные серьги укреплялись на головном уборе крючком с треугольной серебряной фигуркой, похожей на подвеску — тенечир.

У прибрежных жителей — огурджали кольцевые серьги были двух видов: большие, с выпуклым узором на пластинке — томмарчаклы халга (выпуклая серьга), поменьше — с изображением полумесяца и звезд — айлы халга (55). Эти серьги носили молодые женщины вместе с хасавой. Когда хасава вышла из употребления, женщины продолжали надевать гулак халка в качестве праздничного украшения. В наши дни в западных районах Туркменистана небольшие золотые серьги, сохраняющие традиционную форму иомутских серег гулак халка, носят и девушки (56), и молодые женщины.

Особенностью ношения серег гулак халка у туркмен-эрсари, так же как и подвесок тенечир, являлось соединение их цепочкой (зынжыра) с мелкими подвесками, проходящей под подбородком.

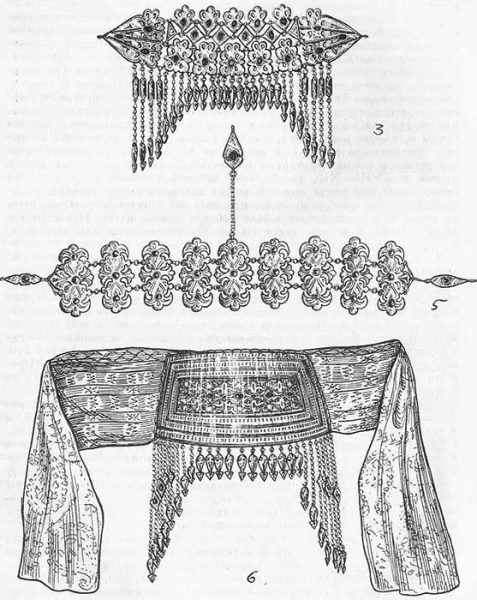

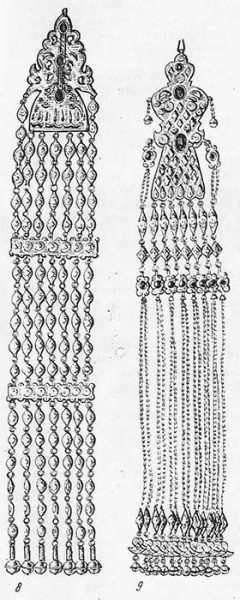

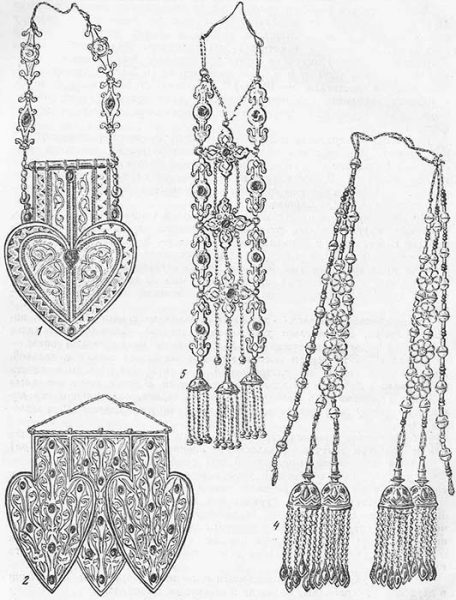

К украшениям на головной убор примыкают и, видимо, генетически связаны с ними также украшения накосные (рис. 5).

Рис. 5. Украшения накосные

1, 2 — подвески серебряные сердцевидной формы, начало XX в. (1 — Хорезмский оазис, 2 — Ахальский оазис); 4 — украшения из отдельных серебряных розеток (сачйузи), Тедженский оазис, XX в.; 5 — серебряные подвески гурбагка-хоза, Западная Туркмения, XX в.

Рис. 5 (продолжение). Украшения накосные

3 — подвеска серебряная сердцевидной формы, начало XX в., Западная Туркмения; 6 — подвески в виде шелковых кистей, XX в., Серахский р-н; 7 — то же, Калининский р-н

Накосные подвески асык. Туркмения, племя теке, нач. XX в. Серебро, позолота, стекло, гравировка, скань, штамп. Из коллекции Государственного музея Востока

Как известно, прическа туркменских женщин состояла из двух кос, опущенных за спину; девушки большинства туркменских племен носили четыре косы спереди — по две с каждой стороны груди. Накосные украшения в основном предназначались для женских кос и реже — для девичьих и сохраняли свое первоначальное значение — быть оберегом от «дурного глаза».

Этот вид украшений распространен и по всей территории Туркмении в двух видах: серебряные подвески и шелковые, с бисером.

Серебряные подвески не были однотипными. Среди них можно выделить: асык — массивное сердцевидное украшение, отличающееся своими размерами. Оно наиболее хорошо сохранилось почти до наших дней у северных иомутов. У них асык — обычно одна большая, украшенная растительным узором и сердоликовыми вставками подвеска; прикрепляли ее к концам кос, соединенных на линии талии. В Западной Туркмении у их соплеменников и далее на восток у текинцев и сарыков бытовали асыки меньших размеров; однако в первой половине прошлого столетия такие же большие асыки, как у хорезмских иомутов, были и у их сородичей, живущих вдоль Каспийского моря, По описанию Эйхвальда, к косам иомутских женщин подвешивалась «толстая серебряная бляха почти в виде сердца длиною и шириною в один фут… чем она больше и тяжелее, тем моднее» (57). У текинцев и сарыков была распространена и другая форма сердцевидных подвесок, также называвшихся асык, состоявших из двух или трех небольших украшенных сердоликами пластин, соединенных вместе.

Сердцевидные подвески встречаются также у ата, гоклен, эрсари и некоторых других групп туркмен, однако значительно реже, чем на западе. У эрсари эти подвески называются дуйпсе или пильча (лопатка) и прежде были распространены только среди зажиточной части населения.

У западных иомутов сердцевидные подвески небольших размеров употреблялись и в сочетании с другими серебряными фигурками — колокольцами, монетами, бляшками и бусами. Такие накосные украшения назывались сачлык.

Под таким же названием — сачлык (58) (сачйузи, сачмонджук) — у текинцев и сарыков были распространены накосные украшения другой формы, составленные из отдельных серебряных полых круглых или продолговатых фигур, нашитых на полоску черной ткани или укрепленных на черной косоплетке на некотором расстоянии друг от друга. Когда косоплетку вплетали в косы, фигурки оказывались в волосах, одна под другой.

Особо следует отметить своеобразное серебряное накосное украшение гурбагка-хоза или сачмонджук, встречавшееся еще недавно у западных иомутов и подвешиваемое, как и асык, к косам, соединяя их вместе. Центральная часть этого украшения — гурбагка (лягушка) напоминает крест (иногда таких фигур было несколько), к которому с боков присоединяются продолговатые полые в сечении серебряные пластинки готтоз или хоза с продетой сквозь них тесьмой, вплетаемой в косы; снизу на цепочках подвешиваются серебряные колокольчики.

Гоза (хоза западных иомутов — название, возможно, дано по сходству с коробочкой хлопка — гоза), нанизанные по 2-3 штуки на тесьму, укреплялись с обеих сторон асыка у кос. Прежде гоза служили составной частью украшения, будь то асык или гурбагка-хоза, но в последнее время и даже в наши дни они служат самостоятельным украшением для кос, сочетаясь с монетами и бубенчиками.

Более обычным, повседневным накосным украшением у большинства женщин были небольшие серебряные подвески различной формы, иногда являвшиеся частью какого-то другого украшения, просто серебряные монеты или перламутровые пуговицы (садап), ключи от сундука и т. д.

У западных иомутов такие подвески, заканчивавшиеся серебряными щепочками с куполовидными, типа колокольцев фигурами, назывались монджук (сачмонджук), у текинцев — сачувджи, гоза или джугур. У эрсари довольно часто в косы вплетали крупные серебряные бубенчики гола.

Второй вид накосных украшений — косоплетки из шелковых черных шнуров с кисточками, концы которых украшались бисером или другими бусинками и монетами, — был широко распространен среди всех туркменских групп, особенно среди приамударьинских туркмен и салоров Серахса.

Девичьи накосные украшения были менее разнообразны, чем женские. Чаще всего они представляли собой косоплетки, аналогичные только что описанным, и назывались у салор шекекул, у сарыков инне-готоз. Встречались нанизанные на черном шнурке вперемежку монеты и бусы, висевшие у концов кос. У гоклен девушки носили иногда подобные женским серебряные подвески сачгоза. У прикаспийских туркмен — иомутов и огурджали — к концам кос девушек прикреплялись куполовидные серебряные изделия с подвесками (сачкупба) (59).

*

Изучение туркменских девичьих и женских украшений на головной убор и косы выявило богатство их форм и значительное своеобразие. Анализ украшений дает интересный материал для характеристики социального и культурного развития туркменского народа в конце XIX — начале XX в. и установления этногенетических культурных связей с современными и древними народами.

Не претендуя на решение всех вопросов, остановимся лишь на двух аспектах, наиболее важных для нас: постараемся выделить там, где это возможно, общие и специфические виды рассмотренных выше ювелирных изделий у разных туркменских групп в связи с их этногенезом и хотя бы в общих чертах проследить изменения характера девичьих и женских украшений (появление новых или исчезновение бытовавших ранее форм) в исторически обозримый период в связи с развитием социальных отношений.

По характеру и функциональному назначению туркменские украшения на головной убор различались по возрастным группам: 1) специфически девичьи украшения (купба с серебряными, иногда бисерными подвесками в одних районах и подвески иного вида — шелковые, бисерные в тех районах, где купбой тюбетейку не украшали); монеты или круглые серебряные бляшки, нашивавшиеся на девичьи тюбетейки; 2) украшения на головной убор девушек и молодых женщин до рождения одного-двух детей (синсиле с подвесками или без них) и специфически женские украшения убора хасава у тех племен, где синсиле прежде не было (иомуты, олам, элеч и др.), текинские алынданы и эгме, сарыкское манлайса и т. д.

Совершенно очевидно, что купба с подвесками во все исторические периоды являлась девичьим украшением и снималась вместе с девичьим головным убором — тюбетейкой, когда девушка выходила замуж и меняла свой головной убор на женский, т. е. с переходом в следующую возрастную и общественную группу. Но сроки смены девичьего головного убора на женский у разных туркменских племен были разными. У нохурли, например, женский головной убор надевали на девушку-невесту еще в доме ее родителей в день переезда в дом будущего мужа и свадьбы; у большинства других туркменских племен смена головного убора происходила в доме мужа на второй или третий день после свадьбы. У туркмен-иомутов молодая женщина дарила свою девичью тюбетейку вместе с украшениями младшей незамужней сестре мужа. У некоторых туркменских групп, главным образом Средней Амударьи, где смены девичьего головного убора на женский непосредственно после свадьбы не происходило и головные уборы девушек и молодых женщин не различались между собой, девичьи тюбетейки купбой не украшались. Именно в этих районах и было более всего принято носить синсиле с девичьими головными уборами.

Синсиле у ряда этнических групп носили девушки и молодые женщины до рождения одного-двух детей. Это украшение было как бы переходным между чисто девичьим, каким являлась купба, и чисто женским — хасава, эгме, что, с нашей точки зрения, может служить свидетельством существования в прошлом деления на возрастные классы. К. Л. Задыхина в 40-х годах XX в. зафиксировала у узбеков дельты Амударьи четыре возрастных деления (катар, тенггур), пережитки которых, судя по литературным материалам, привлекаемым ею в работе «Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии» (60), прослеживались в недавнем прошлом и у других народов Средней Азии. По материалам К. Л. Задыхиной, каждой из возрастных групп мужчин и женщин соответствовали особый цвет одежды, головные уборы, украшения и т. д. Одна из возрастных групп включала в себя и девушек с 15 лет, и молодых замужних женщин (61). У туркмен синсиле, видимо, соответствовало этой возрастной группе. Другим свойственным этой возрастной группе украшением являлись перья филина или совы, укреплявшиеся на девичью шапочку, а ее название кочбурка (гочборик) у гоклен было характерным термином, обозначавшим убор людей этого возраста (62).

Сохранение синсиле на протяжении всего рассматриваемого периода на головном уборе девушек и молодых женщин или его частичное вытеснение другими видами украшений зависело в значительной степени от исторических условий жизни туркменского народа: социально-экономическое развитие после присоединения к России туркменских племен, обитавших в пределах бывшей Закаспийской области, пошло значительно быстрее, чем племен периферийных, особенно в районах, входивших в Бухарское ханство. С усилением социального расслоения быстрее исчезали пережитки прежних институтов.

У таких крупных туркменских племен, как текинцы, сарыки, гоклены и особенно иомуты, синсиле, как указывалось, появилось сравнительно недавно. Основное украшение женского головного убора — монеты и круглые бляшки — у них не отличались от украшения девичьего, но вместо купба и девичьих подвесок у женщин появились подвески, характерные для женского убора. Скорее всего здесь мы имеем дело с другой этнической традицией и с древней этнокультурной преемственностью. Постараемся обосновать это положение.

Несомненно, что сравнение женских украшений туркмен и соседних с ними народов — каракалпаков, узбеков и в известной мере таджиков и казахов — выявляет многие общие черты и свидетельствует о преемственности культуры и о длительных этнических и культурных связях этих народов.

Сравнительно немногочисленные находки археологов на территории Южной Туркмении и смежных с нею территориях в средневековых могильниках и городищах свидетельствуют о том, что предки туркмен в раннем средневековье имели украшения «общесреднеазиатского типа». Чаще всего среди находок, датируемых V-VII (63) и XIII-XIV вв. (64), встречались бронзовые, медные, железные (иногда золотые) серьги, медные бляшки и бубенчики. Из изложенного выше видно, что такие изделия широко применяются для украшения одежды и головных уборов почти у всех групп туркмен до наших дней: монеты или серебряные бляшки нашивались на девичьи и женские головные уборы, бубенчиками украшались женские и девичьи накосные подвески.

Серьги, находимые археологами на территории Туркмении, имели в основе стерженек, верхняя часть которого изогнута а виде крючка, снизу они иногда украшены подвесками; встречались грушевидные серьги, полые внутри. Такие изделия были широко распространены в XI-XII вв. по всей территории расселения кыпчаков и некоторыми археологами считаются чисто кыпчакскими (65). Они не были характерны для всех туркмен конца XIX в. Известное сходство с ними обнаруживают серьги и подвески туркмен — игдыров, човдоров, салоров и некоторых групп, живущих на Средней Амударье и Мангышлаке. Вместе с тем в XIX — начале XX в. серьги этого типа были широко распространены у полукочевых узбеков (66), киргизов (67), несколько меньше — у казахов (68), т. е. у народов так называемого «кыпчакского круга».

Общность украшений у этих групп туркмен и у соседних с ними среднеазиатских народов может иметь двоякое происхождение.

Игдыры, човдоры, салоры, так же как некоторые небольшие туркменские племена на Амударье — баяты, яйчи и другие (сохранившие древние огузские этнонимы и, вероятно, древнее огузское ядро), тесно связаны с территорией Туркмении эпохи средневековья. В Южной Туркмении некоторые из них (баяты, салоры) еще в домонгольский период значительно ассимилировали местное дотуркменское население. Видимо, именно они и близкие им по происхождению племена могли носить украшения, находимые археологами на этой территории. Однако эти группы туркмен, ныне живущих на северо-восточной и восточной периферии туркменской территории, издавна имели широкие культурные и этнические связи с соседними народами, в первую очередь узбеками, каракалпаками и казахами. Одним из свидетельств этнической общности может служить общий для ряда народов «кыпчакского круга» свадебный головной убор молодых женщин — саукеле, носившийся ими и по праздникам, известный по этнографическим данным у каракалпаков, казахов, кавказских ногайцев (69). Такой или близкий к нему головной убор шовкеле молодых женщин бытовал в прошлом у туркмен-човдоров (70). Другим свидетельством этнической общности, а, возможно, в известной степени и результатом культурных связей между разными народами Бухарского ханства является бытование у значительной части туркмен, как и у многих групп полукочевых узбеков, украшения типа синсиле.

С народами кыпчакского происхождения связывает туркмен и термин хасава, которым назывались (разные по своим украшениям) головные уборы ряда туркменских племен — иомутов, салоров, емрели, оламов и др. По данным русских авторов XVIII в., этим термином (в русской передаче того времени — касавые) (71) у казахов и каракалпаков назывались женские головные уборы, по типу близкие к саукеле.

К кыпчакскому этническому пласту ведет также манера украшать девичьи шапочки перьями совы и филина — птиц, кроме туркмен, почитавшихся и у других полукочевых народов — казахов, киргизов, полукочевых узбеков. Для туркмен — човдоров, игдыров, салоров, приамударьинских групп (включая и эрсари), отличающихся по некоторым другим признакам, были характерные носовые серьги, широко распространенные также у узбеков, таджиков, арабов, цыган Междуречья и каракалпаков. Эта общность, видимо, более широкого, индийско-переднеазиатского плана.

И все же значительно ярче, чем общность с соседними народами, в туркменских женских украшениях проявлялось их своеобразие, определявшееся главным образом стилем украшений трех наиболее крупных туркменских племен — текинцев, иомутов и сарыков, отчасти эрсари. Формирование этих групп происходило в прикаспийских степях и на Мангышлаке и закончилось в послемонгольский период, к XIV-XV вв. В их культуре в большей степени, чем у других групп туркмен и тюркских народов Средней Азии, наряду с огузскими и кыпчакскими элементами проявились скифо-сармато-аланские черты, сказавшиеся, в частности, в определенном сходстве украшений этих туркменских групп и народов Поволжско-Северокавказского региона (72).

Об этнических связях скифо-сармато-аланских племен Северного Кавказа, Поволжья и Средней Азии неоднократно писали и раньше такие видные советские ученые, как С. П. Толстов, А. Ю. Якубовский, B. И. Абаев, А. П. Росляков и др. В частности, еще в 1930-е годы C. П. Толстов высказал мысль о том, что общность в материальной культуре группы поволжских народов и туркмен вызвана общностью этнических (скифо-сарматских) элементов, принимавших участие в этногенезе этих народов (73). К числу древних скифо-сарматских элементов он отнес общность в одежде и головных уборах туркмен и поволжских народов. В самом деле, в украшении туркменской девичьей шапочки монетами и серебряными бляшками, а также серебряным куполком (купба) обнаруживается поразительное сходство с украшениями девичьего головного убора ряда народов Поволжья — удмуртов, чувашей, башкир (74). Интересно, что у северокавказских ногайцев девичья тюбетейка — такъыя, исчезнувшая во второй половине XIX в., по словам информаторов С. Ш. Гаджиевой, также была украшена нашитыми на нее монетами и укрепленным на макушке серебряным куполком с небольшим четырехгранным шишаком (75). Теплые с наушниками шапки (сопбаш) девочек у северных туркмен — иомутов, сплошь покрытые серебряными монетами и увенчанные куполком с подвесками, поразительно похожи на изображаемый на греческих вазах и парфянских ритонах скифский шлем. Вместе с тем, сравнивая женские головные уборы иомутов и текинцев с терракотовыми статуэтками начала нашей эры из Мерва, которые приписываются его местным древним ираноязычным обитателям (76), мы обнаруживаем ту же манеру украшать женский головной убор серебряными монетами и бляшками. В этом совершенно очевидно сказывается этническая непрерывность культурного развития народов, обитавших на территории Туркмении.

В настоящее время приобретает все большее признание гипотеза об участии (конечно, в разной степени) в этногенезе туркмен, осетин и ряда других среднеазиатских и северокавказских народов, родственных между собой, групп алан. Массовое передвижение алан с территории Средней Азии на Северный Кавказ и частичные обратные волны зафиксированы историческими и археологическими материалами.

Уже во II-III вв. н. э. район Мангышлака и прилегающие местности служили областью кочевания аланских племен. Несколько восточнее Мангышлака, вероятно, проходил в этот период основной путь из Хорезма в Восточную Европу (77) и существовали относительно интенсивные связи кочевых племен аланов, обитавших в Северо-Восточном Прикаспии, с их соседями в Поволжье и на Северном Кавказе.

Пребывание аланских племен на Устюрте зафиксировано еще в XI в. (78) В более поздний период (с XIV в.) памятники аланской культуры отмечены археологами также и на территории средневековой Ингушетии (79).

Здесь мы снова должны вернуться к туркменским женским украшениям.

Как уже говорилось, наиболее типичные для западных и северных туркмен формы серег и подвесок пока не находят аналогий в археологическом материале туркменской и смежных с ней территорий и этнографических параллелей в Средней Азии (80).

Однако на Северном Кавказе, в средневековых могильниках Горной Ингушетии, датируемых XV-XVI вв. (81), найдены женские украшения, очень близкие к иомутским круглым серьгам — и по форме, и по размерам. Е. И. Крупнов называет их височными подвесками, хотя не отрицает, что украшения подобного рода могли быть серьгами. На Кавказе указанные серьги-подвески встречались в средневековье на территории Ингушетии и Дагестана, а позднее «до последнего времени, — писал Е. И. Крупнов, — бытовали у женщин горных селений Чечено-Ингушской АССР» (82).

Еще более своеобразны и также не имеют в Средней Азии ни этнографических, ни археологических параллелей украшения на женский головной убор хасава, обнаруженные у групп туркмен Средней Амударьи — оламов, элечей, эски, хатаб и мукры. И, так же как иомутские серьги, эти украшения очень близки по форме и даже характеру орнамента к аланским средневековым, найденным в могильниках Верхняя Рутха, Камунта, Чми (Осетия) и датируемым VI-VIII вв. н. э. (83)

Все племена, женщины которых носили оламско-элечскую хасаву, связывают свое происхождение с Западной Туркменией: хатаб, мукры и элеч — с юго-западными, а олам и эски — с северо-западными ее районами, откуда они переселились на Амударью 300-250 лет назад, т. е. в течение XVII в. (84) Более того, некоторые исследователи справедливо считают оламов, формирование которых, по их собственным легендам, происходило на Мангышлаке, непосредственными потомками алан, чем и объясняется сходство оламских украшений с аланскими.

Эти факты дают новое подтверждение нашей точки зрения о важной роли алан в этногенезе туркмен (85) и позволяют утверждать, что сходство между туркменскими женскими серьгами, украшениями оламско-элечской хасавы и украшениями, встречаемыми в археологическом материале Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, не случайно. В этом сходстве можно видеть новое доказательство туркмено-аланской этнокультурной общности.

Автор: Г. П. Васильева

1. ЦГА TCCP, оп. 2, д. 7732, л. 25-26 (цит. по рукописи: Бабаджанов Р. Туркмены Тедженского оазиса в конце XIX — начале XX в., с. 178).

2. Путешествие Самуила Готлиба Гмелина по Каспийскому морю на восточный его берег в 1773 г./ Пер., вступит, статья и примеч. К. И. Шафрановского и Т. К. Шафрановской. — Труды/ Туркменское географическое об-во, Ашхабад, 1958, вып. 1, с. 212.

3. Борнс А. Путешествие в Бухару. М., 1850, ч. III.

4. Названия работ указанных авторов, в которых имеются данные по украшениям туркмен, будут приведены в ссылках на них в соответствующих местах статьи.

5. Материалы С. М. Дудина хранятся в ГМЭ, отчет — в архиве музея (ф. 1, оп. 2, д. 247). См. также: Морозова А. С. Туркмения в фотоколлекциях С. М. Дудина. — В кн.: Очерки по истории хозяйства и культуры туркмен. Ашхабад: Ылым, 1973.

6. Опись коллекций украшений по туркменам. МАЭ. Сборы И. Н. Глушкова, № 1288-И.

7. А. А. Семенов считал, что бирюза «присуща персиянам», тогда как сердолик — «любимейший и самый распространенный камень у туркмен» (Семенов А. А. Воззрения мусульман на значение благородных камней и минералов. — Мир ислама, 1912, т. I, № 3, с. 314); см. также: Борозна Н. Г. Некоторые материалы об амулетах — украшениях населения Средней Азии. — В кн.: Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М.: Наука, 1975, с. 292-293.

8. Путешествие С. Г. Гмелина…, с. 212; Путешествие проф. Эйхвальда к Каспийскому морю и по Кавказскому краю. — Библиотека для чтения, 1838, т. 26, № 2, с. 169; Карелин Г. С. Общее обозрение действий экспедиции 1836 г. — Архив АН СССР, ф. 157, оп. 1, д. 19, л. 93. Об использовании яшмы в украшениях прикаспийских иомуток см. статью: Туркмены иомутского племени. — Военный сборник, 1872, т. LXXXIII, с. 78.

9. Описание и изображение инструментов и техники производства украшений см.: Пиркулиева А. Н. Домашние промыслы и ремесла туркмен долины Средней Амударьи во второй половине XIX — начале XX в. Ашхабад: Ылым, 1973, с. 42-65.

10. Пиркулиева А. Н. Домашние промыслы…, с. 42.

11. Михайлов Ф. А. Туземцы Закаспийской области и их жизнь. Асхабад, 1900, с. 75.

12. Васильева Г. П. Социалистические преобразования и этнические процессы в Северном Туркменистане. М.: Наука, 1969, с. 223; Ниязклычсв К. Туркмены-човдуры: (К вопросу о консолидации туркменской нации). Рукопись. М., 1968. Архив ИЭ АН СССР.

13. Обзор Закаспийской области с 1882 по 1890. Асхабад, 1897, с. 79.

14. Полевые записи 1971 г., информаторы: Бахар Джемартова, 86 лет; Шахан Текаев, 60 лет, колхоз «Коммунизм», Керкинский р-н.

15. С. М. Дудин, посетивший в 1901 г. Южную Туркмению, отмечал, что «даже у бедняков… [девичья тюбетейка] бывает сплошь обшита узорчатыми серебряными бляшками и монетами, чаще всего персидскими» (Дудин С. М. Отчет о поездках 1900 и 1901 гг. в Среднюю Азию. Архив ГМЭ, ф. 1, оп. 2, д. 247, л. 33).

16. Путешествие С. Г. Гмелина…, с. 212.

17. Путешествие С. Г. Гмелина…, с. 217.

18. Бодэ К. Очерки туркменской земли и юго-западного прибрежья Каспийского моря. СПб., 1856, с. 64-65.

19. ГМЭ; описание коллекции, полученной от Д. Г. Иомудской, о-в Челекен и аул Гасан-Кули, 1929 г., № 5040-15.

20. Карелин Г. С. Обозрение восточных берегов Каспийского моря, — ЗРГО по общей географии, 1883, т. X, с. 287.

21. Путешествие Г. С. Гмелина…, с. 212.

22. Овезбердыев К. Материалы по этнографии туркмен-сарыков Пендинского оазиса. — ТИИАЭ АН ТССР, 1962, т. VI, с. 140.

23. Полевые записи 1972 г.; информатор Язгуль Сатлыкова, 80 лет, колхоз «Атчапар», Иолотанский р-н.

24. Полевые записи 1966 г.; информатор Ярмат Бердыев, 72 г., колхоз «Большевик», Ильялинский р-н.

25. Хасавой назывались также старинные женские головные уборы у ряда других туркменских племен — карадашлы, салор и некоторых небольших групп туркмен Средней Амударьи. Украшения на хасаву у всех этих групп были совершенно разные. Так, например, бытовавшая и в прошлом у женщин-салорок хасава была покрыта серебряными украшениями, напоминающими синсиле (Джикиев А. Этнографический очерк населения Юго-Восточного Туркменистана. Ашхабад: Ылым, 1972, с. 79).

26. Путешествие С. Г. Гмелина…, с. 212.

27. Блоквиль Г. де. Наши соседи в Средней Азии. СПб., 1873. — Т. I. Хива и Туркмения, с. 38.

28. И. Н. Глушков сообщал в 1903 г., что еще лет 15 назад на Челекене, по словам туркмен, хасава служила убором невесты. Опись коллекции украшений по туркменам. МАЭ. Сборы И. Н. Глушкова, № 1288-И.

29. Зияпур Д. Одежда народов (кочевников, сельских жителей) Ирана во времена правления шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви Ариямехра — шахиншаха Ирана. Тегеран, 1968, рис. 202 (на перс. яз.).

30. Путешествие проф. Эйхвальда…, с. 158.

31. Карелин Г. С. Общее обозрение…, л. 93.

32. Туркмены иомутского племени, с. 78.

33. Огородников П. Тревожные места. — Дело, 1876, № 6, с. 97; Он же. Туркменская женщина в праздничном наряде. — Нива, 1877, № 42, с. 686.

34. Обзор Закаспийской области…, с. 52.

35. Овезов Д. М. Население долины Чандыра и среднего течения Сумбара. Ашхабад: Ылым, 1976, с. 142.

36. Дудин С. М. Отчет о поездках…, л. 33.

37. Морозова А. С. Головные уборы туркмен. — ТИИАЭ АН ТССР, 1963, т. VII, с. 96.

38. Дудин С. М. Описание коллекции, аул Коши Асхабадского уезда. ГМЭ, 12-120, с. 5, ук. сл. 51.

39. Иногда вместо золотых монет передний край украшений на черной ленте составляли крупные серебряные бусы — гилдырой (отчего и вся лента называется гилдырой), а последний ряд — мелкий черный бисер монджук гара.

40. Полевые записи 1974 г.; информаторы: Наргуль Розыева, 64 г., колхоз им. К. Маркса, Саятский р-н; Язбике Овлякулиева, 76 лет, то же селение.

41. Брюллова-Шаскольская Н. На Аму-Дарье. — Новый Восток, 1927, № 16/17, с. 296-297. Черная лента, также украшенная монетами и бисером, была частью девичьего головного убора у арабов Средней Азии.

42. Ниязклычев К. Туркмены-човдуры…, с. 164.

41. Туркменский материал подтверждает точку зрения А. В. Арциховского, который на основании изучения археологических находок из курганов пришел к выводу о невозможности четкого разграничения в употреблении височных подвесок и серег (Арциховский А. В. Курганы вятичей. М, 1930, с. 46).

44. Глушков И. Н. Ювелирные украшения туркмен Челекена: Рукопись. Описание коллекции. Фотоархив МАЭ, оп. 1288.

45. Овезбердыев К. Материалы…, с. 140. Серьги девушек-текинок, подобные описанным выше подвескам, украшенные сердоликом, также назывались тенечир (Овезбердыев С. Дождь серебряный. — Памятники Туркменистана, 1972, 1 (3), с. 19).

46. Дудин С. М. Отчет о поездках…, л. 35.

47. Борозна Н. Г. Виды украшений у народов Средней Азии и Казахстана. — СЭ, 1974, № 1, с. 39.

48. Архив МАЭ, 1485-10, 1485-13, 1485-15/2 и др.

49. Протоколы заседаний и сообщений членов Закаспийского кружка любителей археологии и истории Востока. Асхабад, 1916. -Вып. II. 1915-1916 гг., с. 3.

50. Полевая запись 1958 г.; информатор Овджен Атаджикова, 58 лет, с. Киянлы, Красноводский р-н.

51. Овезбердыев К. Материалы…, с. 140.

52. Полевая запись 1969 г.; информатор Меред Пигамов, 80 лет, салыр, совхоз им. 40-летия ВЛКСМ, Тедженскнй р-н.

53. С. Г. Гмелин писал, что женщины-туркменки носили в ушах кольца (с. 212).

54. По П. Огородникову, серьги иомуток составляли 2,5 вершка, т. е. до 12 см в диаметре (Огородников П. Тревожные места, с. 97). И. Н. Глушков также отмечал, что челекенские туркменки носят серебряные серьги до 90 мм в диаметре, а у зажиточных они золотые (см. МАЭ, оп. 1288).

55. Джикиев А. Туркмены юго-восточного побережья Каспийского моря: (Историко-этнографический очерк). Ашхабад: Изд-во АН ТССР, 1961, с. 105.

56. Прежде девушки туркмен-иомутов, по сообщениям наших информаторов, никогда не носили подобных серег и первые серьги надевали тогда, когда надевали хасаву. И. Н. Глушков, однако, указывал, что на Челекене серьги, приобретенные им, носили девушки (фотоархив МАЭ, оп. 1288).

57. Путешествие проф. Эйхвальда…, с. 158.

58. Сачлык — общее, видовое название накосного украшения (сач — «волосы, косы»).

59. Джикиев А. Туркмены юго-восточного побережья…, с. 105.

60. ТИЭ, Новая серия, 1951, т. XIV, с. 161.

61. ТИЭ, Новая серия, 1951, т. XIV, с. 162.

62. Молодых неженатых людей туркмены часто называли гоч йигитлер (гоч — «молодой баран»).

63. Ершов С. А. Некоторые итоги археологического изучения некрополя с оссуарными захоронениями в районе г. Байрам-Али. — ТИИАЭ АН ТССР, 1939, т. V, с. 202, табл. 24; Вишневская О. А. Археологические разведки на средневековых поселениях левобережного Хорезма. — В кн.: Материалы Хорезмской экспедиции. М.: Изд-во АН СССР, 1963, вып. 7, с. 60.

64. Вактурская Н. И. О серьгах со средневекового городища Шехрлик. — В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. М.: Наука, 1968, с. 251; Атагаррыев Е. О некоторых женских украшениях из Шехр-Ислама. — Изв. АН ТССР. Обществ. науки, 1965, № 1, с. 13; Он же. Обследование средневековых памятников и раскопки на городище Чугундор. — В кн.: Каракумские древности. Ашхабад, 1968, вып. 1, с. 47; и др.

65. Вактурская Н. Н. О серьгах…, с. 249- 250.

66. Борозна Н. Г. Виды украшений…, с. 40, рис. 12; Сазонова М. В. Украшения узбеков Хорезма. — В кн.: Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Л.: Наука, 1970, с. 140, табл. IV, фиг. 4, 5, 8.

67. Иванов С. В., Махова Е. И. Художественная обработка металла. — В кн.: Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. М.: Наука, 1968, с. 115, рис. 25, 6-12.

68. Казахская национальная одежда. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1964, рис. 40.

69. Жданко Т. А. Каракалпаки Хорезмского оазиса. — ТХАЭЭ, 1952, т. I, 552; Казахская национальная одежда, с. 110-114, рис. 33; Гаджиева С. Ш. Материальная культура ногайцев в XIX-XX вв. М.: Наука, 1976, с. 146-147.

70. Ниязклычев К. Туркмены-човдуры, с. 164.

71. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-41 гг. Гладышевым и Муравиным. Издано Я. В. Ханыковым. СПб., 1851, с. 69-70.

72. Эту мысль, от которой нет основания отказываться и сейчас, мы пытались обосновать на туркменском этнографическом материале в своих статьях (Этнографические данные о происхождении туркменского народа. — СЭ, 1964, № 6; Народное декоративно-прикладное искусство как источник для этногенеза (на примере туркмен). М.: Наука, 1973; и др.), полагая, что общность форм различных женских украшений туркмен и жителей восточных областей Северного Кавказа (Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии) связана с аланским пластом в этногенезе этих народов.

73. Толстов С. П. Из предыстории Руси. — СЭ, 1947, VI-VII, с. 57.

74 Tolstov S. P. Les prinsipales étapes du developement de la civilisation teriouk-hane. — Eurasia Septentrionalis Antiqua, 1930, VI; Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. — ТИЭ, 1951, т. X, с. 47; Руденко С. И. Башкиры. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 193,

рис. 161 а и др.

75. Гаджиева С. Ш. Материальная культура ногайцев…, с. 147.

76. Ремпелъ Л. И. Терракоты Мерва и глиняные статуи Нисы. — ЮТАКЭ, 1949, т. I, с. 332-367 и рис.

77. Скалон К. М. О культурных связях Восточного Прикаспия в позднесарматское время. — В кн.: Археологический сборник. Л.: Наука, 1961, вып. 2, с. 126.

78. Волин С. Л. К истории древнего Хорезма. — Вестник древней истории, 1941, № 1.

79. Кузнецов В. И. Аланские племена Северного Кавказа. — МИА, 1962, № 106, с. 124-125.

80. Сходные по форме, но меньших размеров серьги встречаются в некоторых местностях Узбекистана (Куфтик Б. А. Культура русской Мещеры. М., 1926, с. 94; Борозна Н. Г. Виды украшений…, с. 40), однако в подавляющем большинстве случаев жители считают их привезенными из Туркмении и нехарактерными для узбеков.

81. Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. М.: Наука, 1971, с. 94-95; Мужухоев М. Б. Средневековая материальная культура Горной Ингушетии XIII-XVII вв.: Дис., альбом. М., 1972 (архив ИА АН СССР, Р-21, 2099).

82. Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия, с. 102, 103, рис. 36.

83. Материалы по археологии Кавказа. М., 1900, т. VIII, табл. XI (4), CI (3, 7), CXXV (15, 16, 18).

84. Винников Я. Р. Родо-племенной и этнический состав населения Чарджоуской области. — ТИИАЭ АН ТССР, 1962, т. VI, с. 58-59, 84-87, 90- 91.

85. Васильева Г. П. Народное декоративно-прикладное искусство…, с. 6-9, и др.; Она же. Этнические компоненты в составе туркмен по данным этнографии. — В кн.: Проблемы этногенеза туркменского народа. Ашхабад: Ылым, 1977, с. 98, 100.