Кубачинское литейное (котельное) производство представлено было в 1936 г. двумя небольшими мастерскими, находившимися в средней части селения. В отношении рабочей силы и оборудования обе находились, примерно, в равных условиях. И в той, и в другой работало по одному мастеру. Помогали им члены семьи. Оба мастера, Шайтанов и Ирганов (люди средних лет), начали заниматься литейным делом смолоду. Свое мастерство они переняли по наследству. Их учителей уже нет в живых.

Не только для с. Кубачи, но и для всего Кавказа названные мастера являются едва ли не последними представителями этой очень старой по происхождению отрасли металлообработки, раньше распространенной на Кавказе в более широких пределах.

Нижеследующее описание этого производства делаю по своим записям 1936 г.

Набор изделий, выпускаемых Шайтановым и Иргановым, чрезвычайно скуден. Главным образом это — котлы (котел — ашак) шести разных, определяемых весом, размеров, но одинаковой формы, а именно: котлы на ½ ятала (ятал — мера веса, равная по счету кубачинцев 6 фунтам или 2.4 кг), на 1½, 2, 3, 4 и 6 яталов. Самыми ходовыми считаются три первых меньших размера. Крупные котлы на 6 яталов за последнее время уже не заказываются. Кроме котлов, литейщики делают медные светильники (светильник — чах), столь необходимые ночью при передвижении по кубачинским улицам и в домах при переходе по лестницам из этажа в этаж. Вот и все, если не считать кое-каких мелких несложных отливок, которые литейщик может выполнить по специальному заказу (например: медная форма с калибрами для чеканки выпуклых серебряных блях; кольца и ножки для медных сосудов и др.). Перечисленные изделия бытуют главным образом в с. Кубачи. Однако они встречаются также в даргинских, кайтакских, лакских и аварских аулах на чрезвычайно широкой территории.

Выстроенные в ряд по размеру, черные от сажи снаружи, вычищенные изнутри, котлы в количестве от 5 до 10 и более обычно, как уже говорилось, занимают нижнюю полку в основной комнате жилища кубачинца.

Кубачинский котел имеет форму правильного полушария, стоящего на трех невысоких ножках. В верхней его части, немного ниже борта, идет ребром (в горизонтальной плоскости) плоский круговой выступ с красивым, орнаментально вырезанным очертанием. К выступу симметрично приклепаны две изящные литые ручки. Котел накрывается кованой крышкой, имеющей вид отлогого конуса с небольшим вертикальным бортом у основания и колечком у вершины. При накрывании борт котла плотно охватывается снаружи бортом крышки, края которой ложатся на упомянутый круговой выступ котельного корпуса. Крышка, начищенная до блеска, украшена чеканным орнаментом, напоминающим крупные, лучеобразно расходящиеся из центрального диска стрелки или лепестки, либо состоящим из концентрических разноузорных поясов, зигзагов, зубцов, чешуек и т. п. Промежуточные пространства оживлены легким точечным узором, сделанным чеканом. Это нарядное добавление к котлу изготовляется не самим литейщиком, а медночеканщиком и заказывается отдельно от котла.

Корпус котла снаружи имеет слегка выпуклый (данный в литье) орнамент в виде крупных разводов. Впрочем, таких узорных котлов теперешние мастера делать не умеют.

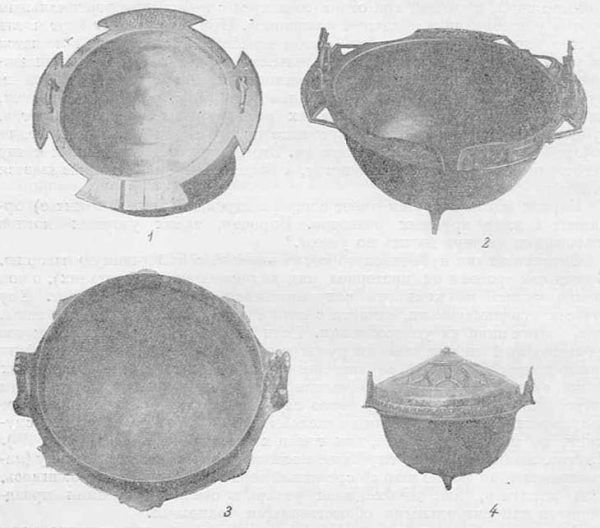

Описанный тип кубачинского котла имеет за собой длинную историю. С течением времени он претерпел ряд видоизменений (в деталях), о чем можно судить по немногим сохранившимся старинным котлам. Ему отчасти предшествовали, отчасти с ним сосуществовали и другие типы, давно вышедшие из употребления. Если нынешний кубачинский котел (подвешенный ли при помощи ручек к очаговой цепи, поставленный ли прямо ножками на очаг) служит для варки пищи, то другие типы (о них можно судить по единичным экземплярам) удовлетворяли когда-то иным потребностям. Одни из них, менее глубокой формы, в виде неполного полушария и с особым сточным желобком на бортовом выступе, служили, по мнению стариков, для гонки хмельного напитка (рис. 26). Другие, наоборот, более глубокие, несколько суживающиеся вверху (напоминающие по форме шар со срезанной верхней частью), употреблялись, надо полагать, как необходимая утварь в связи с большими праздничными или ритуальными общественными трапезами.

Рис. 26. Котлы из с. Кубачи.

1 — старинный бронзовый котел; 2 — старинный бронзовый котел; 3 — современный медный котел; 4 — современный медный котел с надетой на него кованой крышкой.

Важно отметить, что отдельными своими чертами эти вымершие типы котлов совпадают с типом современного кубачинского котла. Производство, когда-то цветущее, обладавшее значительным разнообразием выпускаемых изделий, сейчас переживает стадию замирания, утраты технического совершенства и забвения былых технических достижений. Судя по сходным находкам котлов старого типа (бронзовых от XII-XIII в. и более поздних) в Дербенте (где были случаи обнаружения их в песке, в морской береговой отмели) и в других отдаленных от с. Кубани местах, можно предполагать, что котельное производство и бытование таких котлов охватывали когда-то более широкую область Южного Дагестана.

К тому же кругу объектов материальной культуры относится и кубачинский литой светильник, чах (см. рис. 46 и 55), оказывавшийся в местных условиях как ручной фонарь очень устойчивой и жизнеспособной вещью. Чах представляет собой небольшой приземистый сосудик на низеньких ножках (или без ножек) с сильно вытянутым у одного бока широким горлышком, из которого торчит войлочный или тряпичный фитиль и которому у другого бока соответствует ручка, — форма, близкая к античной. К средней части горлышка светильника сверху бывает прикреплена цепочка, соединяющаяся с металлической палочкой для регулирования огня (вталкивания или выдвигания фитиля из горлышка, сбрасывания нагара).

Рис. 46. Серебряная чернильница в виде традиционного медного литого светильника (чах) работы Алихана Ахмедова. Кубачи, 1925 г.

Рис. 55. Схематизированное изображение светильника (чах) с орнаментацией работы Саида Магомедова. 1939 г.

Головку палочки иногда увенчивает литое изображение птички, в клюве которой закреплена цепочка. Вторая птичка бывает посажена в средней части горлышка светильника: она держит клювом другой конец цепочки. Изображение птичек можно сопоставить с близким к ним изображением фазанов, имеющих характерно выгнутые хвосты на «сасанидских» серебряных блюдах, найденных на территории б. Вятской и Пермской губерний. В редких случаях корпус светильника украшается гравированным орнаментом (резьбу делает не литейщик, а мастер гравировки по серебру).

Рядом с описанным светильником существовали светильники и других форм, ныне вышедшие из употребления. Мастер Ирганов мне показал большой кувшинообразный медный литой светильник с выпуклым изображением головы барса на крышке и другой, тоже литой, в виде небольшого круглого сосуда с дырочками для подвешивания и с четырьмя крестообразно расположенными вытянутыми горлышками для фитилей. Первый из этих предметов относится, по-видимому, к тому времени, когда жировые или нефтяные светильники были основным способом освещения. Второй представляет собою вещь не столько повседневного обихода, сколько, может быть, нарядную принадлежность мечети или иного общественного помещения, представляя собой висячую четырехрожковую лампаду.

Кубачинская меднолитейная техника, конечно, не могла создаться на базе лишь того скудного набора предметов, которые производятся в настоящее время. Она только остаток «былого великолепия» и представляет, следовательно, ценный исторический памятник.

Процесс изготовления котла на 2 ятала, прослеженный мною от начала до конца в мастерской Ирганова в 1936 г., длился 6 часов. За этот срок котел был только отлит, но не обточен и не подвергнут детальной обработке, на что мастеру требовалось еще не менее 4 часов работы. Отсюда можно судить о темпах производства. За 10 часовой рабочий день мастер едва-едва выпускает один небольшой котел и то только в том случае, если отливка окажется удачной — не даст раковин и сквозных пробелов.

Работа началась с тщательной подготовки формовочного песка (местная порода, добываемая в верхней части селения) на полу в углу мастерской (смешивание бывшей в употреблении массы с небольшим количеством свежего песка, подливание воды, опрыскивание и разминание руками формовочного теста). Подготовив песок, мастер принялся за приготовление из него отливочной формы. Для этой цели на котел каждого размера он имеет специальные наборы. В набор входят:

а) викабицля ашакла, т. е. «нижняя подставка котла», — поддон, вроде сковородки с большим сквозным круглым вырезом в середине;

б) буке калипь, т. е. «внутренняя форма» — точная медная модель котла, которая ставится бортами, т. е. положением вверх дном, на поддон (а);

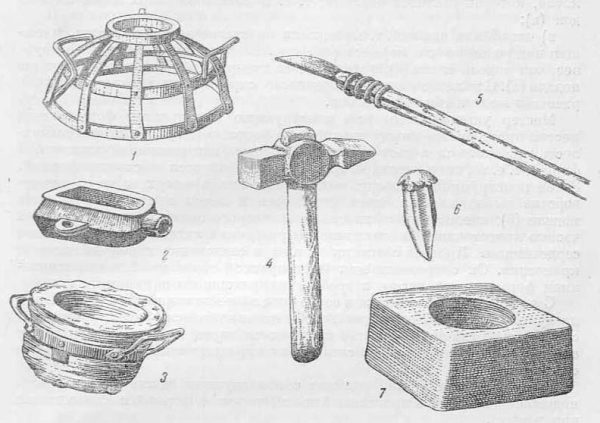

в) чикабицля ашакла, т. е. «верхняя подставка котла» — опока, имеющая вид решетчатого каркаса (см. рис. 27), размером несколько крупнее, чем модель котла (б), и ставящегося поверх этой последней на тот же поддон (а). С поддоном опока неподвижно скрепляется четырьмя дугообразными железными зажимками.

Мастер устанавливает всю конструкцию и заполняет формовочной массой пространство между опокой (в) и моделью (б). Внутренняя поверхность песчаного слоя даст ему внешнюю часть изготовляемой отливочной формы, т. е. то, что в литейном производстве именуется собственно формой. Затем конструкция перевертывается поддоном (а) вверх, и через его отверстие выкладывается слоем формовочной массы внутренняя сторона модели (б); внешняя поверхность этого второго слоя явится внутренней частью приготовляемой отливочной формы, что в литейном деле называют сердечником. Процесс создания формы и сердечника к ней длителен и кропотлив. Он сопровождается многократной трамбовкой и опрыскиванием формовочной массы и требует напряженного внимания.

Рис. 27. Некоторые предметы из производственного инвентаря меднолитейщика (по рисункам Н. Б. Бакланова).

1 — опока; 2 — опока (для ручки котла); 3 — тигель; 4 — молот; 5 — скребок; 6 — зубило; 7 — ступка для формовочной глины.

Сделанные из песка форма и сердечник далее подвергаются тщательной просушке на горне. Необходимо, чтобы испарилась вся влага, в противном случае при отливке мгновенно получаются пары, которые или создадут сквозные прорывы в медной стенке или образуют в ней так называемые «раковины».

Для просушки мастер удаляет с конструкции зажимки, осторожно подымает опоку (в) с приставшей к ней песчаной формой и подвешивает над горном.

При помощи особого держателя он осторожно приподымает также модель (б) и удаляет ее вовсе, оставляя на поддоне песчаный сердечник в виде безупречного полушария. Поддон с сердечником немедленно ставят на горн тоже для просушки.

В то время как обе половины таким образом сушатся, мастер отвешивает на весах, пользуясь каменными гирями, необходимое количество медного лома и подготовляет для плавки тигель.

Просушенные половины между тем снимаются с жара и устанавливаются близ горна на полу, т. е. поддон с сердечником и надетая на него опока (в) с формой. Части скрепляются зажимками. Теперь все готово для отливки. Форма установлена в несколько наклонном положении, чтобы медь проникла внутрь постепенно и тем давала бы возможность выходу воздуха.

На плавку меди для котла в 2 ятала мастер расходует один мешок древесного угля. Самая плавка (постепенное накладывание в тигель кусков лома, подбрасывание углей и энергичная работа мехами) требует не менее одного часа.

Медь растопилась. Мастер сбрасывает лопаткой жар, берет в руки два куска войлока, подымает ими за ушки горячий тигель с расплавленной медью и льет в отверстие формы ослепительно блестящую струю жидкого металла.

Этот краткий, но очень ответственный момент требует большого умения. Медь должна литься непрерывно без захвата воздушных пузырьков. Поток должен обладать определенной силой: медленное литье даст возможность металлу охладиться раньше, чем дальнейшее количество меди успеет заполнить форму; наоборот, чрезмерно сильное и быстрое литье повлечет порчу формы или закупорку воздуха. Самая доза расплавленного металла должна точно соответствовать объему формы.

Наполняя котельную форму медью, мастер остатки разливает по мелким формам (отливка котельных ручек, светильников и т. п.).

Через четверть часа после литья форму обливают водой для скорейшего охлаждения, снимают опоку, разрушают песчаные слои и извлекают из хаоса только что отлитый котел, еще не вполне остывший. Мастер с волнением его рассматривает. Брак в этом производстве непоправим.

Кроме тщательности подготовки всех рабочих процессов, кубачинские котельщики в старину (речь идет о периоде конца XIX в.) имели обыкновение «страховать» себя от неудач некоторыми магическими действиями, такими, например, как использование (по рассказам стариков, записанным мною в Кубачи в 1925 г. при осмотре мастерской Шайтанова) для формовочной массы — воды из «целительных» источников. Близ с. Амузги есть такой источник, вода которого слыла специально помогающей от сглаза. Некоторые литейщики брали с собой, как говорят, эту «чудодейственную» воду в Лакский округ, куда им случалось выезжать для литья котлов.

Надо ли подчеркивать, что уже в 1925 г. этот обычай был фактом, ушедшим в прошлое и лишь шутливо вспоминаемым.

Дальнейшая обработка котла состоит из чистки, удаления «литка» (т. е. меди, застывшей в отверстии формы, через которое шло литье; литок иногда оставляется и неудаленным), обтачивания внутренней поверхности котельного корпуса на токарном станке.

Токарный станок представляет собой горизонтальную ось с большим деревянным маховым колесом. На одном конце оси — ручка для вращения, на другом — железный каркас, куда вплотную вставляется деревянная муфта (сделанная по размеру котла) с затиснутым в нее котлом. Жена мастера вращает колесо. Сам он берет в правую руку железный резец на длинной рукоятке, прикладывает его острием к внутренней части вертящегося котла, подтыкает себе под левый бок подушку и начинает обтачивать котел изнутри, поддерживая левой рукой рукоятку резца, налегая на нее всем корпусом. Колесо скрипит, из-под резца сыплются тонкие медные стружки. После обточки к котлу приклепываются отлитые отдельно ручки и производится обработка напильниками различных деталей.

Архаичной технике производства соответствует вся обстановка. В мрачном помещении потолочные балки покрыты грязно-белым налетом от металлических паров. Прямо перед входом вырисовывается остов токарного станка с грубо сколоченным массивным деревянным колесом. В одном углу чернеет груда мелкого кала-корейшского древесного угля; из другого выглядывают мехи с устьем, вправленным в каменную кладку. Над горном, на цепи, покрытой белым налетом, висит чикабицля ашакла; другие подобные же разнокалиберные опоки виднеются в полумраке вдоль стены. На неровном земляном полу, который завален медным ломом, котлами и моделями, можно различить рабочую площадку, обложенную брусьями и устланную каменными плитами. Близ нее наковальня, тиски, деревянные весы, гири-камни. На самой площадке — груда формовочного песка и сулевкентский гончарный круг (т. е. гончарный круг, употребляемый в с. Сулевкент для производства гончарной посуды; круг низкий, приводимый в движение руками, вырубленный из цельного тяжелого куска дерева), необходимый литейщику при процессе накладывания массы во время приготовления формы.

Когда мне пришлось приобретать в с. Кубани для Гос. Исторического музея коллекцию по литейному делу, на этой почве встретились большие затруднения. Дело в том, что современные мастера не могут сделать (или во всяком случае ни разу не делали) тех наиболее важных предметов самодельного инвентаря мастерской, которые мне необходимо было приобрести. Это главным образом относилось к металлическим комплектам для изготовления глиняных котельных форм. Особенно ценятся опоки, сделанные из массивных литых частей, склепанных друг с другом. Остальные орудия, не столь сложные и специфические, фигурирующие и в других, лучше сохранившихся, отраслях кубачинских производств (кузнечный мех, тигель, тиски, наковальня, весы, напильники и т. п.), приобретать было гораздо легче.

Старик, присутствовавший в мастерской, рассказал, что лет 40 назад (т. е. в конце XIX в.) «в с. Кубачи было 5 литейных мастерских». Отец его матери, доживший до восьмидесятилетнего возраста, литейщик, за всю свою долгую жизнь выезжал из родного селения только один раз и то недалеко — в ближайшее селение Шири. С утра до ночи он сидел за работой в мастерской. «Много тогда работали наши литейщики», присовокупил в заключение рассказчик.

Описанное производство в последний раз я наблюдал в с. Кубачи в 1940 г. Его живучесть, хотя бы и «на ущербе», объясняется тем, что котлы фабричного производства не отвечают запросам кубачинского потребителя. Местные котлы всеми своими деталями (ручками, ножками, крышками) и градацией размеров как нельзя лучше соответствуют нуждам повседневного обихода даже до наших дней.

Большая степень насыщенности почти всех кубачинских домов местными котлами и отмирание в то же время внешнего спроса на эти изделия держат меднолитейное дело в с. Кубачи в таком состоянии, что оно не может развиваться.

А спрос на котлы был когда-то весьма широким. Так, и до настоящего времени кубачинские литые котлы в большом количестве можно найти на пространстве Среднего и Южного Дагестана в даргинских, кайтагских, табасаранских и лезгинских селениях, в домашней обстановке жилищ. Но этого мало. Материалы наших последних экспедиций в Аварии (1945-1946 гг.) показали, что именно кубачинские медные котлы имели в ряде районов этой части Дагестана (Кахибском, Хунзахском и других) вплоть до начала XX в. значительное распространение, употреблялись в повседневном обиходе и особенно в обрядах и вообще считались предметами очень ценными. Приведем некоторые конкретные данные из записей экспедиции (в частности, из записей участниц нашей экспедиции 3. А. Никольской и Ю. В. Ивановой).

В селениях аварского общества Гидатль (Урада, Тлях, Тидиб, Ходота, Гента, Мачада), т. е. в северо-восточной половине Кахибского района ДАССР, отстоящей от с. Кубачи по прямой «воздушной» линии не менее, чем в 100 км к северо-западу (а по горным дорогам едва ли не вдвое дальше), — литой медный котел кубачинской работы называется «ухы». В старинных однокамерных гидатлинских жилищах эти котлы в количестве одного, двух, трех и более экземпляров стоят обычно на особой низкой полке около дверок цагура (хранилища пищевых продуктов) в наиболее почетной части обширного жилого зала, находящейся именно там, где расположен открытый очаг; в этой части помещения мы видим также семейную «святыню» — массивный деревянный резной столб и большой деревянный резной диван для мужчин. Все вместе взятое составляет как бы целый комплекс, одним из элементов которого будут, следовательно, кубачинские котлы. По старым гидатлинским обычаям, восходящим ко второй половине XIX в., впервые вводимая во время свадьбы в дом жениха невеста должна была наступить на пороге на кубачинский «ухы», опрокинутый ножками вверх и покрытый овчинной шубой шерстью наружу. Считалось, что, совершив такую церемонию, она «приобщалась» к дому жениха. По адатам того же времени штрафы, налагавшиеся здесь обществом на отдельные дворы, уплачивались кубачинскими котлами как предметами, представлявшими собой определенные ценности. В кубачинских котлах, как правило, готовились кушанья, предназначенные для свадебных или поминальных пиршеств. В аварском селении Чох (Гунибский район ДАССР) во второй половине XIX в. существовал обычай, по которому ближайшие родственники умершего носили из дома в дом кубачинский медный литой котел, наполненный вареным рисом, для поминовения покойника. Они обходили всех представителей данного родственного коллектива, а также соседей. В этом же селении, по свидетельству А. В. Комарова (1868 г.), потомки освобожденных рабов до четвертого поколения при переделе пахотных участков должны были вносить в пользу общества по одному «ухы» стоимостью в 8-10 рублей.

Приведенные сведения показывают, что вплоть до второй половины XIX в. включительно интересующие нас медные литые кубачинские котлы разных размеров входили в состав самых традиционных предметов быта населения Северного Дагестана.

Таким образом, ясно, что распространение кубачинских литых котлов охватывало фактически территорию всего Дагестана. Это обстоятельство небезынтересно учесть и применительно к истории происхождения и бытования прототипов современных медных кубачинских котлов, — котлов бронзовых, древних.