Чуваши, объединенные ныне в своей главной массе в Чувашскую АССР, по языку принадлежат к турецкой группе народов с древним яфетическим слоем. По своему этническому происхождению чуваши представляют собой потомков камских болгар.

В историко-культурном отношении чуваши близко стоят к волжской группе финнов, с давних пор соседящих с чувашами. Некоторые ученые даже полагают, что чуваши по своему происхождению принадлежат к финно-угорской семье народов.

В природном отношении Чувашская республика представляет собою область, богатую лесами. Почвы районов обитания чуваш разнообразны. На расчищенных от лесов местах мы имеем по преимуществу супесчаные и подзолистые почвы. В кантонах, прилегающих ближе к Волге — чернозем. Природные условия с давних пор обусловливали собою основные занятия чувашской народности. Главным занятием чуваш издавна стало земледелие. Земледелие до сих пор существует в очень примитивных формах, и если бы не большая любовь к земле, хорошо удобряемой, то сельское хозяйство можно было бы считать мало рентабельным. Из других занятий чуваш нужно отметить ряд промыслов, связанных с лесным хозяйством Чувашской республики. В широких размерах встречаются у чуваш деревообделочные промыслы, изготовление рогож, кулеткачество и особенно лапотный промысел.

В религиозном отношении чуваши с XVIII века восприняли православие вместе с финскими народами Поволжья. Очень небольшая группа среди чуваш под влиянием волжских татар восприняла мусульманство. Нужно однако сказать, что и православие, и мусульманство являлись только официальной религией. По существу же чуваши до сих пор в большей мере остаются язычниками с ярко выраженным земледельческим культом. Поэтому антирелигиозная пропаганда, начавшаяся среди чуваш со времени Октябрьской революции, обратила внимание и на борьбу с дохристианскими элементами религиозных воззрений.

Представление о загробной жизни

Похоронный обряд у чуваш

…Умирал чувашенин, то одна из родственниц его должна была разбить над головою его сырые яйца, а иомся или старший в семействе оторвать голову петуху и все это выбросить за ворота в жертву злым духам, которых потом просили не препятствовать переходу умершего на тот свет. Летом выносили покойника для омытия на двор, а зимою это делалось в самых избах. Потом наряжали его в праздничное платье, надевали на него белую рубаху и порты, ноги обували непременно в новые лапти и онучи, на руки надевали рукавицы, на голову шапку и, подпоясав кушаком, клали его в гроб; в рот, за щеки всовывали ему несколько серебряных монет. В гроб хоть понемногу клали всего, что покойник особенно любил, чем забавлялся и чем занимался. Если он курил или нюхал табак, то непременно надобно было положить трубку с листовым или рожок с молотым табаком. Если он занимался плетением лаптей, то в гроб клали кочедык, ножик и лыки… Так же точно поступали и с женщинами: облекали их в парадное, праздничное платье, на голову надевали шапку, на руки — рукавицы; в гроб их клали иглы с разными нитками, веретена, несколько льну, шерсти, шелку и холста. Все считалось необходимым для первого их обзаведения на том свете, где, по мнению чуваш, люди занимаются теми же самыми ремеслами, как и здесь, имеют те же наклонности и ведут ту же чувственную жизнь, как и на земле. Кроме того, как мужчинам, так и женщинам, ноздри, рот, глаза и уши затыкают шелком. Чуваши не могли… положительно объяснить значение последнего обряда… чуваши хоронили покойников в тот день, в который он умирал. Когда выносили его из дома, то родственники бросали вслед ему зажженное тряпье, либо раскаленный и облитый водою камень. Это выражало их желание, чтобы душа умершего также быстро унеслась на небо, как улетает дым от горящего тряпья или раскаленного и облитого водою камня. Принесши гроб на кладбище и опустив его в могилу (причем наблюдается, чтобы голова умершего была обращена на запад), родственники и провожатые начинают прощаться с покойником и поручают кланяться от них — прежде отшедшим родным и знакомым своим. Зарыв могилу, вколачивают в нее с западной и восточной стороны по столбу, в рост умершего. К этим столбам провожатые приставляют зажженные восковые свечи в честь умерших своих родственников и друзей. Тогда, как бы в присутствии последних и вместе с ними начинают есть приготовленные на этот случай блины, иггечи, лепешки, яйца, вареную курятину и пить пиво: каждый, откусив трижды от блина, иггеча и т. д., остальное кладет на могилу в снедь умершим, и, трижды прихлебнув пиво из ковша, остальное выливает тоже на могилу. По возвращении с кладбища, домашние покойного прежде относят на мазарки платье, в котором он умер, его постель, посуду, из которой его обмывали, а также и некоторые другие вещи, преимущественно у него бывшие в употреблении, чтобы покойник по привычке к этим вещам не воротился за ними в свой дом. Потом идут в баню мыться и париться и переменять платье, потому что признают и себя, и одежду свою от прикосновения к трупу нечистыми. Наконец начинается попойка, составляющая пролог к целому ряду поминок… (Сбоев В. Чуваши в бытовом, историч. и религиозном отношениях, 1865 г. стр. 130).

Загробная жизнь умерших в представлении чуваш

Душа умерших, по верованию чуваш, впадает в яму… верят, что на кладбищах есть «тамык хорань», адский котел — бездна, ад, в котором души умерших по распоряжению кладбищенских начальников в течение 140 лет обжигаются, а затем, по указанию бога, чрез эсреля переводятся на новое кладбище, на котором начальники мертвецов должных их… молоком обмыть, или в молоке искупать. После этого умершие женатыми могут отыскивать своих жен, сколько они их имели, холостые — жениться, девушки и вдовы — выходить замуж, богатые — вновь сделаться богатыми, торговцы — торговать, бедные должны остаться бедняками, коштаны — коштанами, воры — ворами, йомзи — йомзями, ни разу не бывшие при жизни на свадьбе — ходить на свадьбы мертвых и т. д.

(Магнитский В. Материалы к объяснению старой чувашской веры. K.1881 г. стр. 189).

Колдовство и знахарство

Колдуны ворожат бобами; а именно: взявши числом 41 боб, которые при всех на столе раскладывают и передвигают несколько раз по разным местам, пока усмотрят, что требующим по их желанию, или в противность сделалось. Во время сей ворожбы смотрит он, не спуская глаз, на бобы и притом приказывает, на каком месте, в который день и в который час, и с какими людьми и приношением какой животины, умилостивлять им должно прогневавшегося бога.

…Чувашские Иомассы (колдуны. — А. А.), положивши на стол небольшие два куска хлеба и два угля на четыре угла, да в средину еще один кусок хлеба, в который втыкают иглу, и, подняв руку вверх, держат и смотрят, куда игла с хлебом поворотится, и к хлебу ли, или к углю: но при сем действии не сказывают они ничего, а токмо приказывают, — что требующему делать надлежит.

(Миллер. Описание живущих в Казанск. губ. языч. народов. СПБ., 1791 г., стр. 48).

Колдуны у чуваш

Звание йомзи, вирусси и т. д. и необходимые для того знания приобретаются чувашами большей частью наследственно: но… можно сделаться тем или другим деятелем и самостоятельно, а иногда и помимо собственного желания; стоит, напр., предугадать последствия какого-нибудь обыденного явления и у отгадчика от просьб разрешить вновь встретившиеся неразгаданные обстоятельства, объяснить, например, причину болезни и т. д., не будет отбоя. При этом соблазниться профессией йомзи нетрудно потому, что, кроме получения материальных благ, йомзи в деревне предпочитаются всем остальным смертным, и их все боятся… Обыкновенно к пособию йомзей чуваши обращаются в случае болезней, причем являются к ним с такой речью: Эс мана йомысь, пыхсам. Ты мне, йозя, поворожи; энь сап пат на аптраза кильдэм. Я пришел к тебе, находясь в крайней нужде. Анбрах мана! Епле болиньде ыра ту! Не оставь меня, как-нибудь (чем можешь), помоги (сделай добро).

И в то же время, развязав мошну, кладут на стол деньги. Ждущий, только этого йомзя безоговорочно достает откуда-нибудь с полки йомысь сьупры — употребляющуюся для ворожбы хлебную корку величиною в медную копейку, привязанную на нитку четверти полторы длиною, садится с ней на стул и, опершись локтем руки, в коей йомысь сьукры, на коленку, начинает смотреть на опущенную над доскою отвесно корку, результатом чего всегда выходит: принести находящейся в таком-то месте керемети в жертву гуся или утку… Искусство гадать таким способом называется почувашски: шай тытма, т. е. держать привязанный к нитке вощаной или хлебный шарик.

(Магнитский В. Материалы к объяснению старой чувашской веры. К. 1881 г. стр. 15).

Земледельческий дохристианский культ

Почитание предков

Чувашское кладбище, где несколько телег стояли с съестными припасами. Во всякой телеге по бочонку пива, а у некоторых по маленькому бочонку, или по штофу вина. Через час множество телег стояло одна подле другой. Долго наблюдалась тишина и молчание. Наконец четыре старика йомзи вышли из толпы и остановились на средине кладбища! Мужчины и женщины окружили их. Старики начали читать свою молитву, испрашивая у Торы успокоения усопшим: старики встали на колена, все присутствующие сделали то же. По окончании молитвы, каждый пошел к своей телеге и, вынув оттуда привезенное с собою питье и кушанье, относили каждый к могиле своего родного. У всякой могилы в ногах вколачивали палку, длиною аршина в три, и к ней привешивали белые платки, или длинные полотенца. Потом расстилали у могил несколько аршин холста, всякий по своему состоянию, а бедные по маленькому лоскуточку. Тут ставили по две большие деревянные чашки, и в одну из них выкладывали все съестные припасы и кушанья, которые не были очень затейливы: каравай хлеба, пшеничные или ячные калабашки, ватрушки из творогу, сырчики, каша; редко у кого кусок баранины составлял роскошное угощение покойникам. Бочонки пива и вино также ставили все подле могилы: у всякой могилы в одно время начиналось поминание, по их старинному обряду. Начиная от старшего до 8-летнего ребенка по очереди, отламывали от всякого кушанья по куску и, по одному разу откусывая, говорили эти слова.: «Мы поминаем вас, ничего не жалеем для вас, молим Тору за вас; но вы за то будьте смирны, не бранитесь в могилах, не беспокойте нас, не ходите к нам»…

Таким образом, откусывая от всякого кушанья, умоляли покойников быть смирными, а оставшиеся куски клали в другие пустые чашки; то же делали с вином и с пивом, отливая понемногу с прежними словами и выливая в те же чашки, куда клали закусанные куски. По окончании этой церемонии, кушанья и хлеб, оставшиеся целыми, клали на разостланном холсте, на правом боку могилы, а кусочки, смешанные с пивом, из чашек выливали на могилы, и говорили покойникам, показывая на привешенные к палкам полотенца: «Вставайте ночью, ешьте досыта, и вот вам полотенца утираться». — В головах могил клали рубахи, онучи, лапти, а богатые — даже и поношенные кафтаны. Всегда разговаривают с покойниками, как и с живыми. После этой монотонии, началась ужаснейшая попойка».

(Фукс А. Записки о чувашах и черемисах, Казан, губ., 1840 г., стр. 12).

Керемети

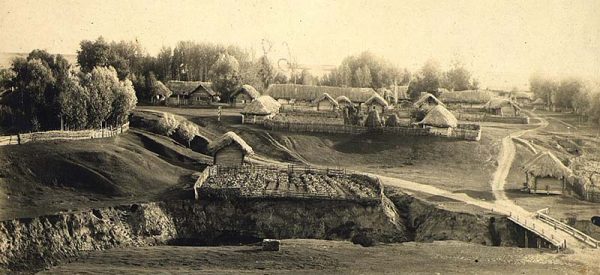

Кереметью или ирзамом по имени главного злого духа чувашского называлась четырехугольная площадь, огороженная забором в рост человеческий; в длину этот забор от запада к востоку имел от 40 до 60 сажень, а в ширину от севера к югу — от 36 до 50 сажень. В керемети было трое ворот: восточные, западные и северные. В северные приносилась необходимая для жертвоприношения вода; в западные входили и выходили люди; а в восточные могли приходить только жертвенные животные. Совершив над ними входную молитву у восточных ворот, иомся и старейшины отводили их к северным. Здесь прежде всего водою испытывали достоинство жертвенных животных. На них лили холодную воду до тех пор, пока они своим трепетанием доказывали присутствие при них керемети и ее благоволения к жертве (если после всех обливаний животное не вздрагивало, то его зарезывали вне керемети. Мясо его не считалось идоложертвенным, хотя иногда съедалось и в керемети). Узнав таким образом, что животное приятно керемети, тотчас закалывали его, снимали с него кожу, отделяли его голову и внутренности от жертвенного мяса и последнее разделяли на столько частей, сколько было богомольцев. Части эти по их омытии относились иомсею на жертвенник, который был не что иное, как стол длиною от севера к югу в полторы сажени, а шириною от запада к востоку в полтора аршина. Он устраивался обыкновенно по правую сторону западных ворот сажень на шесть дальше от забора к востоку. По обеим сторонам жертвенника было врыто два столба с перекладинами, на которые вешались котлы для варения мяса жертвенных животных и которые посредством особых отводин соединялись с навесом, находившимся над жертвенником. Чуваши верили, что на жертвеннике во время их молитв присутствует бог, которому приносится жертва, а на отводинах его семейство. Моление начиналось тогда, когда иомси и старейшины опускали в котлы с водою мясо жертвенных животных, их сычуги, наполненные жиром, крупою и кровью, соль и крупу, и когда дым от горящих под котлами дров сгущался около жертвенника. Положив шапки под левую руку, чуваши становились в несколько рядов около жертвенника и частыми поклонами просили кереметь-отца, кереметь-мать, детей керемети и прочих злых духов о помиловании, об избавлении от горя, печали, болезней, от сухой беды (сухая беда (глир шар) всякое бедствие… зacyxa истребит.., всходы хлеба лошадь падает…). Моление продолжалось до тех пор, пока куски мяса… совершенно не уварились, а иногда и долее, смотря по распоряжению иомси, который провозглашал молитвы, повторяемые народом. На запад от жертвенника и от места, где варилось жареное мясо, почти у самого забора керемети тянулось крытое здание, имевшее только три стены — западную, северную и южную, а к востоку совершенно открытое. В нем чуваши ели мясо жертвенное, сидя на лавках, устроенных вдоль западной и отчасти северной и южной стены и имея лица, обращенные на восток, как и во время моления… Чуваши остатки жертвенного мяса уносили домой и из них приготовляли ширтан. По окончании трапезы чуваши сжигали на месте жертвоприношения внутренности животных и некоторые их кости. На деревья, растущие в керемети, они вешали… головные и ножные кости, и также кожи животных, некоторые на время, а другие навсегда. В дупло одного или двух дерев в керемети, а иногда и в нарочно устроенный для этого ящик каждый приносящий жертву клал деньги, смотря по своему достатку. Деньги эти назывались мамаля-окси (окси или окся от татарского акча, деньги, а мамаля — от арабского маль, имущество, либо от слов: мамаля, то что имеет кто-нибудь). Выходящие замуж девки кроме обыкновенных жертв приносили в кереметь и вешали на деревьях по аршину холста своего тканья. Все имущество керемети считалось священным, неприкосновенным; ни лесу рубить, ни травы косить, ни зверей бить в ней не дозволялось. Смотрение за целостью и сохранностью ее поручалось обществом выборному доверенному лицу называвшемуся кереметь-пыхапан (почетные смотрители керемети)… Когда здания керемети приходили в совершенную ветхость, то иомси сжигали их и потом приказывали построить новые по образцу прежних.

(Сбоев В. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношениях. — 1865 г., стр. 88).

Культ поля

Этот праздник («синзя» — А. А.) бывает всегда перед петровым днем, и оттого у чуваш называется и петровым праздником. Синзя продолжается недели три или, лучше сказать, все время, пока цветет хлеб. В продолжение этого времени чуваши ничего не работают, даже считают за невозможность рыть для чего-нибудь землю, полагая, что всякая работа может повредить хлебному цвету; только не считается за грех драть лыки, и потому все чуваши в продолжение синзы занимаются этой безгрешной работой. По окончании синзы совершается моление… за недостатком в окружности леса, всегда делается в оврагах, или в диких долинах… В овраге было устроено место для моленья, куда деревень с десяти съехались чуваши, одни без женщин. Несколько коров, десятка два баранов и разные домашние птицы были приготовлены для колотья. Все эти животные покупаются на собранные для богомолья с десяти деревень деньги, и без малейшего торга; что продавец запросит, то и дают, а торговаться в покупке чего-нибудь, для моленья, почитают за большой грех. Когда котлы привешены и вода принесена, тогда четыре старика вышли на средину долины и начали читать молитву, прося Тору, чтобы он благословил их на жертвы… По окончании этой коротенькой молитвы, четыре старика пошли к скотине, несколько чуваш понесли за ними в ведрах воду. Старики брали у чуваш по ведру воды и выливали на спину каждой коровы и барана. Корову и барана, которые, при облитии водою вздрагивали или встрепенулись, отводили на особенное место, а тех, которые стояли покойно, оставляли на месте. Птиц всех отнесли туда же, где была помещена встрепенувшаяся жертва…

Чуваши полагают, что скотина, которая после обливания водою стоит смирно, есть нечистая и недостойная для жертвы; и эту смирную скотину никогда не заколют в свои праздники. После испытания водою несколько чуваш принялись колоть трех коров, баранов и множество птиц… Все мясо разложили по котлам, довольно посолили и в иные котлы положили круп, а потроха оставили на месте. Приведя все поваренное в надлежащий порядок, чуваши начали приготовляться к моленью, засуетились и встали все в порядок: четыре, старика вперед, а прочие, человек по тридцати, рядами, один за другим. У каждого шапка, или шляпа была под левою рукою. Старики начали читать молитву; чуваши за ними вполголоса и все движения, какие делали старики, повторяли и прочие, иногда руками терли лицо, поднимали руки к небу, становились на колена, кланялись в землю и долго не поднимали головы… По окончании молитвы… чуваши… садились кругом большими группами и с жадностью ели мясо. Птицы варились в особенных котлах, и их ели вместо десерта. По окончании жертвенного пира чуваши опять помолились и пошли гурьбой к тому месту, где лежали головы и внутренности животных и птиц. Все кости после еды собрали на рогожку и вывалили к головам. Потом развели пребольшой огонь; все головы, потроха, шкуры и кости положили на костер и до тех пор подкладывали дрова, пока все сжигаемое превратилось в пепел. Тогда несколько чуваш, собрав пепел лопатой на рогожу, понесли ближе к роще; один из четырех стариков шел позади с лопаткой и, подойдя к лесу, развеял пепел по ветру. Другой старик отправился в поле. За ним понесли пух и перья, принесли их на то поле, где пар, то есть на приготовленное для посева озимей. Там старик перья и пух развеял по ветру; это делается для того, чтобы был урожай хлеба.

(Фукс А. Записки о чувашах и черемисах Казан, губ., 1840 г, 18).

Полевые моления

Ой чуге (ой или уй — поле, чуг — жертва) — полевое моленье об урожае. Во вторую половину июня месяца, перед паровой пашней, вообще перед началом страды, под открытым небом, в поле, исстари на особо предназначенном месте, около ключа, реки и озера, чувашами один раз в году совершается общее жертвоприношение — «уйчук». Для такого знаменательного жертвоприношения они двумя-тремя днями заранее делают сходку, где, по общему голосованию стариков, идет суждение о том, сколько для предстоящего «учуга» потребуется быков и овец, и сколько нужно капиталу на покупку сих животных… делают тут же раскладку по душам, т. е. по скольку копеек придется собирать денег с души. Накануне учуга опять бывает сходка, где и идет суждение о том, кого именно нужно послать к предназначенному месту для того, чтобы сделать начало учуга; потом наводят справку, куплены ли быки и овцы, и затем сходка расходится по дворам. Вот назначенный день наступил — чуваши пекут для учуга лепешки. Вот уже пришел и полдень. Значит, время ехать на учуг.

Из села двое-трое мужиков чуваш прямо повели одного быка и пять-шесть овец к черному ключу… другой чувашин туда же повез два-три пивных котла на телеге; вон, с того, другого и третьего конца села чуваши, положивши на свои телеги чашки, ложки, крупу, дров, и посадив своих детей, все выезжают и едут туда…

Посмотрим на церемонию учуга… Два чувашенина подкладывают дрова, под тот котел, в котором варится полбенная каша… Кашу, что в котле, с крюка сняли и поставили на пол, ближе к чашкам… Все они, шапки свои положив под мышку, стоя пред котлом и обратив взоры к востоку, с полным усердием чукляют кашу. По окончании молитвы, кашу, разделив по частям, едят со скоромным маслом… Спустя минут 10 или 15, все убрав, будто ничего не бывало, они опять принимаются уже за настоящее приношение, которое заключается в следующем. Один чувашин ведет быка прямо к ключу, где, пред заколом, старики-знатоки станут его поливать водой; еще привели туда же и остальные жертвы — овец… Один старик, почерпнув из ключа в ведро воды, подходит к быку и льет ее прежде на голову, а потом на спину, говоря: «сяк ыра учук — жын ЭС сирлах», ради этой благой жертвы, помилуй! Если же бык, вследствие одного ведра воды при произношении вышеупомянутых слов встрепенется, то, значит, что он, соглашаясь на всеобщую и милостивую просьбу предстоящих чуваш, решился быть жертвою; в противном же случае на него льется вода до тех пор пока он не встрепенется. Над остальными животными совершается то же самое. Потом их колят, и после сего, вымыв мясо и внутренности, прямо кладут в котлы, где уже они варятся.

Через несколько времени, как сварятся мясо и внутренности, их оттуда вынимают и кладут в заранее приготовленные посуды; но в мясной отвар тотчас же запускается крупа для каши… Промежду сего времени одни сидят вокруг котлов, другие спят. Вот и каша сварилась. Опять пошла между ними суматоха: все принялись за блюда и ложки и лепешки, которые и поставили в ряды… К общему столу подали в одном котле отвар, в двух котлах кашу, мясо и внутренность в кадках. Вдруг водворилась глубокая тишина; все оборотились лицом к востоку, совершают общее жертвоприношение — учуг, с произношением слов:

«О, господи! Ты по твоим вышним щедротам, дай нам хлеба, для чего ниспошли к нам дождь. Дай нам самим всякого благодеяния и здоровья. О, господи, помилуй, не оставь! Для этого мы тебе, всенародно поминая и почитая, приносим в жертву (закалывая) быка и овец. О, господи! аминь, помилуй не оставь!» После сего, прежде хлебают отвар, а потом едят кашу и мясо…

Мясо жертвенных животных варится в нескольких котлах, из коих в одном вытапливается вынутое из животных сало, маслить кашу. 9 котлов употребляются, в честь следующих 9 духов: 1) Тора — бог, 2) Тор амыш — мать бога, 3) Полухси — податель, вестник, 4) Пигамбар — дух, раздающий людям душевные качества и сообщающий йомзям пророческие видения, 5) Херие свыр — дух, оплодотворяющий землю… 6) Сьир Пыш — семейство земли (семейство духов, живущих на земле), 7) Свир апше — отец земли, 8) Сьирь амыш — мать земли, 9) Сьирь шыв ктэнь, т. е. хранитель земли и воды. Жертвоприношениями распоряжается молла с 8 помощниками, избираемыми им из числа собравшихся на учуг. Как только жертвенное мясо сварится, молла назначает помощникам, кому которого из перечисленных духов помянуть во время чтения молитвы, для слушания коей публика становится перед жертвенными котлами на колени, взяв шапку под мышку.

(Магнитский В. Материалы к объяснению старой чувашской веры, К. 1881 г., стр. 2-5).

Христианизация чуваш

В целях упрочения русско-христианского влияния христианский государь «поставил много церквей, навел русских людей, села и волости раздал детям боярским в поместья… чтобы навсегда упрочить в Казанском крае христианское влияние, в 1555 году здесь была учреждена епархия… Если виновные в каком бы то ни было преступлении инородцы изъявили желание креститься, они должны были освобождаться от «опалы» и «наказания», и получать приход у архиепископа… Для целей миссионерского воздействия на инородческое юношество, в Поволжье появились три школы… Большинство учеников приходилось привлекать в школы мерами принудительного свойства. Настоятели монастырей имели неограниченную власть над крестьянами своих вотчин, крестьянами — русскими и инородцами — «новокрещенными». По приказанию настоятеля, те из чувашских мальчиков, «кои не были гугнивы» и немного владели русской речью, уводились в школы и поступали в обучение к «старцам» — монахам…

Новокрещенные, по свидетельству митрополита Гермогена, жили совместно с некрещенными; в церковь не ходили, крестов на себе не носили, образов в домах своих не держали, треб не исполняли, духовных отцов не имели; детей не» крестили, браки справляли по старым языческим и мусульманским обрядам, даже и в том случае, если бракосочетание уже было совершено по церковному обряду; умерших новокрещенные хоронили по старой языческой вере, постов не соблюдали; не было заметно, чтобы новокрещенные делали хоть какое-нибудь усилие к исполнению своих христианских обязанностей; новокрещенные даже жалели, что числились христианами.

(Никольский. Христианство среди чуваш среднего Поволжья в XVI-XVIII веках. Изд. Об-ва Арх., Истории и Этногр., т.ХХVIII, выпуск 1-3, стр. 32)

Главным двигателем миссионерского дела в среднем Поволжья было Московское правительство. В течение XVII века через промежутки издаются указы, коими даруются льготы новокрещенным и ограничиваются права некрещенных. Приводим перечень их в хронологическом порядке. В 1628 году царь Михаил Феодорович и отец его патриарх Филарет приказали отобрать у некрещенных инородцев крещенных людей. В царствование Алексея Михайловича сделано подтверждение указа 1628 года, с тою особенностью, что за отобранных крестьян предписано платить не более 15 рублей. В то же царствование было запрещено отбирать у инородцев в том числе и у чуваш, поместные земли, если они приняли православную веру. По закону 1653 г. право продажи поместья имеют только крещенные инородцы и коренные русские люди. В 1654 году сделано распоряжение о том, чтобы земли крещенных переходили непременно к крещенным их родственникам, даже дальним, если прямые наследники были иноверцы. Если иноверец крестился после отобрания у него вотчин, то получал приказ «скать поместья вновь из выморочных поместий». Мурзы сверх того награждались княжеским достоинством. 11 мая 1681 года царь Федор Алексеевич распорядился отобрать крестьян у тех инородцев, которые не желали креститься; принявшие крещение имели право рассчитывать оставить за собой те земли, которые были намечены к отобранию, и, кроме того, на денежное жалованье, на льготу в податях на 6 лет. Указом 16 декабря 1684 г. все новокрещенные освобождались от холопства и никто не имел права закрепостить их. По указу 17 марта 1686 г. новокрещенные получали право оставлять свои земли за новокрещенными детьми или новокрещенными родственниками.

(Никольский. Христианство среди чуваш среднего Поволжья в XVI-XVIII вв., Изв. Об-ва Археол., Истории и Этнографии, т. XXVIII, вып. 1-6).

В октябре 1741 года в деревне Кошки-Чурашеву, Цивильского уезда, является протоиерей Георгий Давидов и предлагает чувашам принять христианство. «Ночною порою» чуваши собрались к нему «с рогатками, дубьем и с цепями, и учинили на него разбойническое нападение, били его цепами, православную веру и честной крест ругательски поносили». По распоряжению св. синода в неспокойную местность должны были приехать солдаты под командой новокрещенного защитника…

Священник села Хогашева, Ядринского уезда, Иван Алексеев «у Енгильды Терентьева в 1475 г. 6 загонов под пар запахал, на 15 овинов яровеги посеял; у Дмитрия Милюты — насыпал хлеба, вошедь в клеть; Ензерова посадил на цепь и запер в хлев; у Алексеева взял топор, Микушина травил собаками и бил рычагом, у Петрянея сломал клеть, пол осмину гороху взял да 4 алтына денег; церковному сторожу Булатову велел собирать по гривне со двора, что было выполнено» и т. д.

(Никольский. Христианство среди чуваш среднего Поволжья в XVI-XVIII веках. Изв. Об-ва Арх., Истории и Этнографии, т. XXVIII, выпуски 1-6, 1913 г., стр. 95).

Обращенные в христианство… не силою убеждения, но по принуждению, они не имели ни малейшего понятия об истинах нашей религии. Они крестились сами, крестили детей своих, в случае болезни исповедовались и приобщались св. тайн, вовсе не понимая, что делают.

Обыкновенно они бывали в церкви только три раза в жизни, т. е. когда их крестили, когда женили, когда отпевали (из этого положения исключаются чуваши отдаленных от сел деревень. Они бывали только раз в церкви. Их крестили и отпевали гуртом, чохом, в то время когда священнику случалось быть в деревне)… Они видели в священниках доносчиков, врагов, преследователей своих; и самые законные действия их они перетолковывали по-своему, давали им другой смысл. Надобно впрочем сказать, что вообще русские с самого покорения здешней стороны вероятно очень не кротко обходились с чувашами. Оттого последние старались, сколько возможно, удалиться от внимания победителей. Они селились как можно далее от больших дорог, от судоходных рек, у какого-либо грязного ручья и все непременно по скатам двух ложбин».

(Сбоев В. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношениях. — 1865 г., стр. 12).

Религиозный синкретизм

Обряд прохождения в земляные ворота

Обряд «прохождения в земляные ворота»… или «прохождения сквозь землю»… в старину этот обряд совершался чувашами повсеместно каждый год или через год, а в три года раз непременно… Чуваши-язычники совершают его теперь только в редкие и исключительные годы, в годы общенародных бедствий, как-то по случаю сильной засухи, холеры и чумы… Совершают его всегда после чувашского праздника «синсе» перед началом паровой пашни. Место для совершения обряда выбирается всегда около какого-нибудь оврага, рядом с деревней или недалеко от нее, но обязательно на восточной стороне ее… Церемония обряда заключается в следующем. Сельский староста, предварительно посоветовавшись со стариками, извещает через десятских своих односельчан, что в такой-то день «сер витер тухмалла», т. е. нужно приходить в земельные ворота. В назначенный день все жители деревни должны быть дома. Ни в одном доме до совершения обряда не должно разводить огня для какой бы то ни было надобности. По наступлении назначенного дня, часов в 7-8 утра, из каждого дома выходит один или несколько человек с лопатами и заступами для рытья ворот. Около оврага выбирается удобное место и начинают рыть. На спуске к оврагу роют проход размером в настоящие ворота. Сверху прохода оставляется полоса земли, толщиною в аршин, имеющая снизу форму свода. Где грунт не твердый, под этот свод кладут доски, чтобы земля не обряшилась. Таким образом, получаются настоящие земляные ворота со сводчатообразной крышей в виде туннеля. К тому времени, когда ворота должны быть готовы, начинают добывать огонь. Для этого вблизи земляных ворот ставят параллельно два вертикальных столба, а между ними кладут поперек, толстую палку, так что получается форма буквы «Н». Столбы сверху стягиваются веревками. Затем несколько человек веревками же начинают быстро вертеть палку, укрепленную между столбами. Через несколько времени на концах палки от сильного трения вспыхивает огонь, который чуваши называют «новым огнем»… Около земляных ворот, на первой стороне выхода, этим новым огнем разводят костер. К этому времени должны собраться здесь буквально все жители деревни от мала до велика. Дома могут оставаться только больные и работники, если последние родом не из этой деревни. Сюда же пригоняют к этому времени и стада, принадлежащие этой деревне. Когда все соберутся к месту совершения обряда, на «новом огне» в маленьком котле варят кашу и пекут на сковороде 5-6 штук «иусманов», т. е. тонких лепешек. Кашу приносят в жертву «киремет амашне», т. е. матери киремета, а лепешки — ее детям. При этом ёмзя-женщина читает следующую молитву: «…скотина наступает на новую (свежую) траву: не вините, не осудите, неосторожно сделанную вину простите»… После этого по обеим сторонам выхода из ворот ставят до одной кадушке с водой. Емзя-мужчина читает над водой молитву, но какую именно… не удалось узнать ни от кого… Общий смысл молитвы должен быть тот, чтобы господь сохранил жителей деревни и их скотину от повальных болезней и других народных бедствий. После совершения этой молитвы начинается самое прохождение в земляные ворота. Сначала проходит один человек — единственный сын у родителей, а за ним все мужчины. Затем проходит девушка — единственная дочь у родителей, а за ней все женщины. Потом прогонят скотину, не позволяют проходить работникам и гостям из других селений. Двое емзей-мужчин стоят по обеим сторонам выхода и всех проходящих окропляют «освященной» водой, со словами: «сыва пул» — будь здоров. Все это происходит чинно, серьезно и благообразно. После всех пропускают черную курицу. Ее стараются отогнать далеко от деревни в поле, на восток. Если эта черная курица не вернется обратно в деревню, то это, по поверию чуваш, служит предзнаменованием того, что жертва их угодна богу, и никакая «черная» беда не постигнет их деревни. Если же курица вернется обратно в деревню, то значит их молитва не принята богом и деревню может постигнуть какая-нибудь новая беда. По окончании всей церемонии народ чинно расходится по домам, причем каждый домохозяин в глиняной посуде берет домой «новый огонь», т. е. горячих угольев из костра. Так совершают этот обряд чуваши-язычники. Но не в далеком прошлом совершали этот обряд, а, быть может, совершают местами и в настоящее время чуваши-христиане. В таком случае чуваши приглашали к совершению обряда и местное духовенство, которое являлось сюда с крестным ходом. До прибытия духовенства чуваши обыкновенно успевали проделать все то, что входит в церемонию обряда: также рыли ворота, также добывали огонь, на новом огне варили кашу с юсманами, которые также женщиной-емзей приносились в жертву матери киремети и ее детям; также емзи-шаманы по-своему освещали воду в кадушках, только самое прохождение в ворота откладывалось до прибытия духовенства. Духовенство, явившись сюда с иконами, совершало здесь водосвятный молебен, причем священник погружал крест в ту же кадушку, над которой раньше читал свои молитвы чувашский емзя… После освящения воды священником начиналось самое прохождение в ворота, причем каждый проходящий творил крестное знамение и просил бога, чтобы он сохранил их самих и их скотину от всяких бед и зол. Священник, стоя у выхода из ворот, каждого проходящего окроплял святой водой. После ухода духовенства народ расходился по домам, взявши часть «нового огня»…

(Прокопьев К. Обряд прохождения в земляные ворота. Известия Об-ва Арх., Истории и Этнографии. T. XIX, вып. 3-й и 4-й. к. 1903 г., стр. 208).

Чувашский пантеон

В группе богов… можно различать существа добрые и злые. Во главе первых стоит тура… бог, во главе вторых — шуйттан — диавол. За этими богами… следует ряд второстепенных богов… Всем духовным миром правит султи-тура, всевышний бог… У него жена и дети…

Отдельные свойства султи-тура олицетворены в божествах:

3)…божие дуновение, 2)…милость, богатство. 3)…могущественный, 4)…производящий силу, могущество, богатство, 5)…посылающий силу, 6)…бич божий и… гнев божий… божие наказание. Серти патша — земной цар… Сер ашпе — отец земли… Кеде — дух, управляющий судьбами человеческого рода.

Перенет тура — бог изобилия, раздает людям обилие в жизни, поддерживает счастье супругов и умножает земные плоды. К группе злых божеств относятся:.. 1) ангел смерти. Он поражает людей и животных внезапной смертью. Губит по преимуществу тех, за которых не принесена ему жертва… 2) йерех — дух. Терзает людей разными болезнями, 3) Арсури — леший. Живет в лесу и часто кричит филином; принимает разные виды, иногда даже виды стога, 4) Переметь — культ праотцев, отцов и братий. Жилищем перемети служит лес, озера, реки.

(Никольский. Христианство среди чуваш среднего Поволжья в XVI-XVIII вв. Изв. Об-ва Арх., Истории и Этногр., т. XXVIII, выпуск 1-6, 1913 г., стр. 15.

Автор: А. Г. Аполлов

Литература

Акимова Г. М. Саратовские чуваши. «Труды Нижневолж. краев о-ва», Саратов, 1928/29 год.

Анотов П. Нравы и поверья чуваш. «Сын отечества», 1838, т. 3, отд. 3.

Ашмарин И. Болгары и чуваши. К. 1902 г., «Изв. об-ва ист., ар. и этн.», XVIII.

Беневоленский Г. Чувашские верования, Самар. епарх. вед., № 23, 1867 г.

Беневоленский П. Чувашские праздники и моляны. Самарск. епарх. вед., № 20, 1867-1868 гг.

Васильев И. Похоронные обряды и поверья у чуваш южной части Чебоксар. у. Казан. губ. К., 1877 г.

Виноградов. Следы язычества в домашнем обиходе чуваш. Симбирск, Отчет о деятельности, Симб. 1898 г.

Вишневский. О религиозных поверьях у чуваш, Каз. губ. вед., 1846 г., № 23, 24, 28.

Лебедев В. Симбирские чуваши. Ж. м. вн. д., 1850 г., т. 30, № 6.

Леонтьев Н. Этногр. записки о Казан. губ., О религии чуваш. Жур. м. госуд. им. XI, 1844 г., отд. 4.

Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской веры, К. 1881 г.

Магницкий. Этнографическо-статистич. данные о браках чуваш Казан. губ., Казань, Изв. об-ва ар., истории и этн., в. 2, 1892 г.

Маторин Н. Религия у народов Волжско-Камского края. «Безбожник», 1929 г.

Меньшов И. Этнографич. очерк быта и обычаев чуваш Уфим. губ.. Златоустов. у., записки Орен. отдела, III, 1875 г.

Милькович. Этногр. очерк писателя конца XVIII в. о чувашах, Известия об-ва арх., истории и этн. при Казан. ун-те. XXII, № 1. 1906 г.

Михайлов С. Краткое этногр. описание чуваш. Казан. губ. вед., 1853 г., № 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29.

Михайлов С. Чувашские свадьбы. Казан. губ. вед., 1852 г., № 42, 1853 г., № 1-6.

Никифоров Ф. Стюхинские чуваши. Изв. об-ва арх., истории и этн. при Казан. ун-те, № 6, XX, 1904 г.

Никольский Н. В. Этнография чуваш. Чебоксары, 1929 г.

Никольский Н. В. Сборник исторических материалов о народностях Поволжья. Казань. 1919 г.

О суевериях чуваш. Сар. справоч. листок. № 14. 1867-1868 гг.

Орлов Д. Обычаи чуваш, Симб. губ. вед. 1857 г., № 19-24, 26, 27, 44.

О чувашской перемети. Прибавл. к Казан. Вестнику. 1828 г., № 20.

Прозин Н. Чуваши в Кузнец. у., Сар. губ. вед., 1870 г., № 107-111.

Протопопов А. Краткое описание суеверий чуваш, сочиненное в 1828 г., М. 1845 г.

Сбоев В. Заметки о чувашах. Казан, губ. вед., 1848 г., № 31, 32. 1849 г. №№ 10, 12, 16, 21, 27, 29, 30, 37, 42, 43, 45, 50, 52; 1850 г. №№ 44, 45, 49, 50.

Софинский С. Крещение чуваш. Сар. губ. вед., 1846 г., № 12.

Урсынович С. «Новокрещенская контора», журн. «Атеист», 1930 г., авг.-сент.

Фукс А. О чувашах и черемисах. Каз. губ. К. 1840 г.