Калмыки вместе с бурятами составляют монгольскую группу народов СССР. Основная масса калмыков входит в административном отношении в состав Калмыцкой Автономной области Нижнего Поволжья. Однако довольно значительная часть калмыков в очертание области не вошла и живет в Енотаевском и Черноярском уу. Астраханской губ., в Сальском округе Донской области, в Тверской области и в небольшом количестве в нынешней Самарской губ.

В Нижнее Поволжье калмыки перекочевали с границы Китая всего лишь в XVII веке, но в последней трети XVIII в. большая часть их снова откочевала на Восток.

Попав в новые географические условия и будучи окружены со всех сторон народами чуждого им происхождения, калмыки до сих пор, однако, сохранили свое древнее занятие — скотоводство, хотя в некоторых местах их занятием в настоящее время является и земледелие. Из подсобных промыслов развито у калмыков по берегам Волги рыболовство.

Из национальных особенностей калмыки сохранили поныне свой язык, из области общественной жизни имеются сильные следы бывшего родового строя, из материальной культуры сохранилась национальная одежда — особенно у женщин.

В религиозном отношении большинство калмыков принадлежит к ламаизму с сильно развитым ламайским духовенством. По статистике 1897 года одних штатных лам у астраханских калмыков насчитывалось до 1000 человек. Имеются среди калмыков группы, под давлением русского духовенства и правительства принявшие с XVIII в. православие.

В религиозных воззрениях калмыков необходимо отметить также и пережитки родового культа предков.

Представления о загробной жизни

Похороны

Смерть в семье калмыка имеет всегда потрясающее действие, и мертвого члена семьи калмыки не столько жалеют, сколько боятся. «Мертвец сам не сознает, — говорят калмыки, — что он умер, а чтобы убедиться, жив ли, или умер, он ступает ногой в золу очага, и если не окажется след на золе, то это значит, что он умер. Он все слышит, что делается вокруг него, а если что-либо происходит неприятное, то сердится и грешит, а потому-то над умершим, пока он не похоронен, читают молитвы, чтобы отвлекать и его и присутствующих. Мертвеца оставляют на том месте, где он умер, пока не явится зурхачи и не определит по сличению времени рождения и смерти, какому виду погребения следует предать покойника; после этого сверх одежды, в какой умер человек, завертывают его в кошму или ковер всего и обвязывают тесьмами, так что труп как бы запеленывается. Зурхачи не только определяет погребение умершего в воде, в земле, в дереве, в железе или же в огне, но еще назначает в какую сторону обратить головой, дать ли трупу лежачее, сидячее или другое положение, и как только все указания получены, семья спешит приготовлениями к похоронам, которые скоро и заканчиваются без всякой торжественности. Исключение представляет погребение через сожжение, но не фиктивное, какое бывает у бедняков, когда в могилу бросают только огонь, а фактическое, доступное людям состоятельным. Погребение через сожжение признается не только почетным, но и особенно полезным для загробной жизни человека, И потому считается великим счастьем, если кому выпадет на долю сожжение. Фактически сжигают только лам, бакшей, гелюнгов, нойонов и зайсангов: церемония сжигания состоит в следующем. Копают яму вблизи хурула в сажень глубины и в рост умершего человека длины; по короткими сторонам этой ямы делают еще две маленькие ямы одинаковой глубины с первой и соединяют их с средней ямой подземной галереей. В центральную яму ставят таюны и кладут хлопок или вообще что-либо легко воспламеняющееся и обливают маслом. До сожжения покойника чисто обмывают, одевают в особый костюм и шапку, с нарисованными на ней бурханами, облепляют всего писаными молитвами, сажают на скамейку и, поддерживая его в таком положении, несут как бурхана в сопровождении духовенства с хурульной музыкой и народа, сначала вокруг хурула, а потом и к ямам. Здесь покойника снимают со скамейки, надевают на него мешок из коленкора, который, скрывает его совершенно, и кладут в длинную яму на таганы, начинается богослужение, и при пении определенных молитв гелюнги, держа в руках длинные шесты с горящею на концах ватою, насыщенною маслом, слегка касаются покойника, наконец в один из моментов они зажигают хлопок в яме; богослужение продолжается, пока покойник не сгорит. После того над ямами ставят кибитку, и в ней остается на ночь несколько человек сторожить. На другой день из золы выбирают кости, а ямы засыпают; кости пережженные толкут и наполняют ими сделанные из теста сосуды в виде храмов и хранят в ящиках, как святыню, и потом раздают этот костяной порошок, конечно в самых минимальных частях, есть больным. Так как после смерти душа покойника еще 49 дней находится по воззрению калмыков в пути к новому своему обиталищу, то чтобы ускорить и облегчить этот путь, а также уменьшить его грехи земные, семья покойника и совершает богослужения и приносит дары духовенству и хурулу: обыкновенное явление, что в хуруле и в руки духовных лиц переходит за это время все лично принадлежащее покойнику имущество — одежда, украшение и пр., а кроме того даются еще деньги и животные: бараны, коровы и лошади. В кибитке покойника тоже предпринимаются некоторые меры для облегчения загробного странствования души покойника, именно в течение всех 49 дней в кибитке горит неугасимая «зулу» (лампада) и в это время семейство старается ничего не делать, кроме самого необходимого, как приготовление пищи, уход за скотом, особенно же избегают в это время шить, плести, ткать, так как нитки, которыми будет производиться работа, «станут спутывать ноги покойнику и замедлять его путешествие». Кроме того кибитка переносится в другое место и очищается молитвословием духовного лица.

(Житецкий. Очерки быта астраханск. калмыков. Изв. Имп. Об-ва любит. естествозн. антрополог. и этногр., т. LXXVII, стр. 29, 1893 г.).

Загробный мир в представлении калмыков

В наказание за «черные дела» и награду за белые созданы рай и ад. Рай… находится выше земли… В рай идут только безгрешные люди мужского пола. Но рай еще не предел блаженства, а лишь ближайшая ступень к Нирване. Все поступившие в рай выходят оттуда через цветок лотоса… Если грешник попадает в рай, то цветок его «не выпускает, и грешник живет в нем 500 лет, — это его наказание за «черные дела»…

После 500-летнего заключения, грешник вместе со всеми выходящими из рая погружается в Нирвану, делается нечувствительными ни к чему. Ад… находится ниже земли… Здесь совершающие «черные дела» терпят разные мучения: в кипящей воде они вращаются, как «сарачинское пшено»; их беспрестрастно режут по спине и животу, трут в жерновах, затыкают железные колья в задний проход, ездят на них злые духи, принуждают их ходить по горячим углям… Ад — первая, самая крайняя и самая жестокая ступень мучений, но кроме него есть еще пять ступней промежуточных между адом и раем: «берит», «адусен», «кюнен», «асри» и «тенгери»… «Берит» — это чудовища, которые при большом росте и громадном аппетите имеют рот и горло в конский волос толщиною… «Адусен» — все живые существа, кроме людей: «кюненен» — люди; «асри» — злые духи; «тенгери» — добрые духи, но еще нуждающиеся в спасении. Бог велик, всемогущ, но и справедлив до того, что даже не имеет силы простить виновного, а единственное спасение — его собственные дела… После смерти человека душа его 49 дней бродит ожидая своего решения… После 49-дневного срока идет душа или в рай, или в ад, или воплощается в «берит», «адусен», «кюнен», «асри», «тенгери»… Для ускорения периодов наказания и переходов служат средства: молитва и пожертвования в хурул и духовенству живущих родственников.

(Житецкий И. Очерки быта астрахан. калмыков. М. 1893 г., стр. 68).

Ламаизм

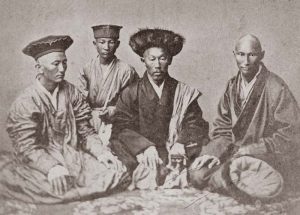

Ламы

1. «Эмчи» — калмыцкие медики. Основателем теперешней медицины ламаитов, по мнению калмыцкого духовенства, был сам Шакджи-Муни (будда), который при жизни учил народ всему, и теперь он, в виде «Шакджи-Чеденчи»… считается покровителем эмчей… После появления человека на земле… не было грехов и болезней; потом с размножением человечества, явились раздоры, грехи и болезни, и тогда-то для облегчения людей дано было медицинское учение, которое и переходило от поколения к поколению. После смерти Шакджи-Муни созван был собор лам и баншей, которые собрали вместе с другими его учениями и медицинское, в том виде, как его передавал сам Шакджи-Муни при жизни… Все ламаитское медицинское учение изложено в семи книгах… Человеческий организм, по учению калмыцких эмчи, состоит из пяти первичных элементов: 1) «кгаи» (огонь), 2) «усун» (вода), 3) «модон» (дерево), 4) «темер» (железо) и 5) «шора» (пыль, прах), — а главные силы или основы, производящие заболевания : 1) «ки» (воздух), 2) «цесан» (желчь) и 3) «бадган» (желудочный сок)… Каждый человек, рождаясь, носит в себе зародыши всех болезней, а кроме того каждому человеку еще до рождения, назначено чем болеть, сколько и пр…. Первоначальные причины проявления болезней — это преобладание или уменьшение в организме одного из пяти элементов… Каждый из пяти элементов имеет склонность преобладать в определенные 72 дня в году, и потому при диагнозе болезни прежде всего берется период года и месяца в соображение… По медицинским книгам всего болезней 404 и 360 «адкгам»! (припадков: сумасшествие, истерика)… Главные болезненные основы связаны у человека с разными органами… болезни распределяются по органам и каждый отдельный орган у человека еще в утробе матери наделен известным количеством болезней… Лечение у калмыцких эмчи бывают трояки: а) хирургическое… б) гигиеническое — хорошая легкая пища, в) терапевтическое — при помощи лекарств… В числе причин болезней и припадков видную роль играют темные силы многочисленных видов, форм и названий, которые, избирая для себя орудием какой-либо предмет в хозяйстве (например: дорогую чашу, лошадь известной масти т. д.). причиняют болезненные страдания, а потому достаточно удалить такие предмета, и болезнь прекращается… Наиболее благотворным признается обыкновенно пожертвование такого предмета на хурул или лицу духовному…

2. «Зурхачи» — астрологи. Учение зурхачей, по мнению калмыцких ученых, ведет свое происхождение тоже от Шакджи-Муни, он — издал «Зурх»… В учении и практике зурхачей нужно различать две области: первая область, которую можно назвать математическою, основана на цифрах и их комбинациях и касается вычисления времени… Другая область специальности зурхачей… это область гаданий о счастье, здоровье и будущем спасении людей, о благоприятных и пагубных обстоятельствах жизни и пр. В основе этого учения лежат уже названные выше пять первичных элементов всякого организма и предмета… и значения времени года, и дня по отношению к рождению, смерти, летам и пр. отдельного лица. По учению зурхачей, отношение первичных пяти элементов такое: огонь есть сын дерева… потому, что огонь является из дерева; прах земной есть сын огня… железо — сын праха… дерево — сын воды — следовательно, все имеет начало в воде. У каждого отдельного лица при существовании пяти элементов преобладает какой-нибудь один… что и дает ему не только оригинальность в земной жизни, но и назначение по смерти. Причина преобладания того или другого элемента обусловливается многими обстоятельствами: временем рождения, летами, периодом года, брака, смерти и т. д. и в каждом отдельном случае… разъясняется только зурхачи, который принимает в расчет все условия времени… У каждого зурхачи кроме рукописей есть еще дома для вычислений и особая таблица, под именем «таншим», в которой сгруппированы все данные для предсказаний… При браке зурхачи приходится разрешать несколько вопросов о возможности брака в интересах семейного счастья и будущих их детей, о дне брака, о цвете брачной одежды и лошади, о лицах участвующих в свадьбе и проч….

3. «Зурхачи» — живописцы хурульные. Начало живописи положено по понятиям калмыцкого духовенства Шакджи-Муни во время своей жизни на земле, и перед смертью велел тогдашним зурхачам срисовать его изображение. Но они испугались и не могли нарисовать; тогда он приказал снять портрет со своей тени, что и было сделано…

4. Бакши — учители веры. Покровителем бакшей считается Шакси-Эденчи Хубилган… который и на этом и на том свете служит путеводителем… Главными истолкователями религиозных истин и являются «бакши». По учению самих бакшей специальность их находится под непосредственным покровительством бурхана Шакджи-Муни.

(Житецкий. Очерки быта астрахан. калмыков. М. 1893 г., стр. 59).

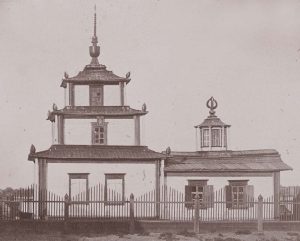

Калмыцкий хурул (храм)

Хурулом называют калмыки место, посвященное для служения богам, храм… который называется также иногда Бурхани Орче, то есть жилище бога… Хурулы иногда бывают богато украшены, что целиком зависит от усердия вкладчиков. Впереди, против двери, ставятся на высоких столах, покрытых шелковыми материями, истуканы бурханов, или богов, из которых первое место занимает… бурхан Шакджи-Муни. основатель веры далай-ламайской. Он представляется в сидящем положении, с перевязью через плечо и с сосудом воды (аршан). Иногда первенство это дается тому бурхану, в честь которого поставлен хурул. Бурханы бывают медные… серебряные, густо покрытые золотом и украшенные иногда шелковыми платьями. Перед такими столами стоит жертвенный стол, пониже первых, украшенных резьбою и красками; на нем, в нескольких маленьких чашечках — поставленных по семи в ряд, разложены различные жертвы, состоящие из молока, чаю, пшена, воды и проч. Между ними ставятся также курительные тибетские свечи и особенные жертвы (балинг), состоящие из конусообразных фигур из теста, еженедельно переменяемые новыми. На этом же жертвеннике находится небольшой фонарь, зажигаемый во время богослужения. Посредине стоит сосуд (бумба), сделанный наподобие высокого чайника, и украшенный сверху пуком павлиньих перьев. В сосуде калмыки хранят аршан — священную воду, которой буддисты приписывают чудную целительную силу. Это обыкновенная вода, подслащенная несколько сахаром, и подкрашенная шафраном… Около жертвенника, а иногда посредине хурула, развиваются так называемые по-тибетски дудза, или духовные знамена, делаемые из лучшей шелковой материи… По правую сторону жертвенника стоит кюрде, пустой цилиндр, наполненный внутри молитвами на тибетском языке и написанный ими снаружи. Он утверждается вертикально на оси так, что посредством шнура можно его вертеть… Буддисты думают, что кругообращение сего цилиндра имеет такую же силу, как и чтение молитв в нем находящихся (некоторые кюрде приделывают сверху крылья, и ветер усердно читает за буддистов молитвы); потому во время богослужения вертят его беспрестанно, и при каждом обороте повторяют всесильную свою молитву: Ом-ма-ни-пад-ме-хум. По левую сторону жертвенника, на особых столах бывают разложены духовные книги, большею частью на тибетском языке… Хуруулы украшаются по стенам развешанными картинами, представляющими различных бурханов… Картины отличаются яркостью красок; некоторые из них вышиты прекрасными шелками.

(Н-цкий Н. Описание калмыцкого хурула. Журн. Минист. Внутр. Дел, ч. XXXIV, № 10, СПБ., стр. 15, 1839 г.)

Праздники у калмыков

Калмыки обыкновенно празднуют три дня в каждом месяце: ибо они наблюдают течение луны, и с новомесячия начинается у них месяц, то первый праздник так называемый бывает восьмой день после новомесячия; второй праздничный день (лю) пятую надесть. и третий (хопм) тридесятого числа. В сии дни ни один ревностный калмык ничего не употребляет кроме молока, и все препровождают день у кибитки своего жреца, куда для слушания божией службы созывают их тем, что поутру бьют в бубны или трубят в деревянные и медные рожки… Одни только занятые и грамотные смеют входить в кибитку, а простой народ обоего пола сидит в круг оной и перебирает четки… при каждой пронизке говорит… шесть слов, и еще про себя читает коротенькую молитву наизусть выученную… Перед кибиткою вывешивают они на шестах длинные лопасти из хлопчатой бумаги сотканные, на которых написаны… молитвы: ибо они думают, что веяние сих молитв приносит такую же пользу, как и чтение оных. Перед бурханами горит свеча, а… на жертвеннике поставленные чашечки наполнены то водою, то сушеным мясом, сыром и другими снедными вещами:.. Каша, молоко и прочие поставлено на земле перед бурхановым жертвенником… Отправляющий идолослужение жрец сидит на обыкновенном своем месте с непокрытою головой и обнаженною грудью, имея висящий через плеч красный кушак… а на шее четки… Перед жрецом стоит скамейка, на которой поставлена чашечка с водою, также находится на ней хороший колокольчик… и малиновый скипетр… и еще положены две медные тарелочки. Подле его сидят и стоят по порядку его помощники — ученики… Они отчасти поют… но предложенным им листочкам, а отчасти они обучены употреблять инструменты… Во время идолослужения Далай Лама сидят со своими епископами неподвижно, которые правою рукою благословляют так, как изображен истукан. Сие, шумное пение иногда прорывается такими молитвами, которые жрец читает, протянув руки, зажмуря глаза, и притом часто кланяясь.

Паллас П. Путешествие по разным провинциям Российской Империи, ч. 1, 1809 г., стр. 521).

Цаган-Сара

Самый торжественный праздник у калмыков называется «Цаган-Сара», то есть белый месяц, первый месяц года; он совершается в марте и приходится около весеннего равноденствия… Торжество Цаган-Сара происходит в первое число месяца, носящего это название. В последнюю ночь предшествовавшего месяца «Юкур-Сара» начинаются в хуруле торжественные молитвословия. Народ, в ожидании вожделенной минуты, толпится около места, занятого жрецами; лишь только займется заря, как все с трепетом обращают взоры к востоку, все готовится радостно приветствовать появление дневного светила. В то самое мгновение, как солнце появится на горизонте, гелюнги выносят из хурула, на чистую степь, изображение окун-тенгри, развешенное на высоком шесте, и сопровождая его звуками труб и других инструментов, употребляемых при торжественном богослужении, обходят с ним вокруг кибиток. Народ падает ниц и приносит моления. Празднество продолжается сряду две недели… Каждый, в своей семье, веселится по своему. Во все продолжение Цаган-Сара калмыки объезжают знакомых и поздравляют с праздником. Поздравление между родными и близкими знакомыми совершается в первый день праздника.. Обычаи требуют, чтобы приветствие делали младшие старшим, и в этом случае Цаган-Сара имеют свою особенность. Младший подходит к старшему, например сын к отцу, не снимая шапки; он становится на правое колено, прикладывает пальцы ко лбу и, проговорив приветствие, придвигает ему свое правое плечо; отец прикасается к этому плечу рукой и в заключение целуется с сыном. У степных калмыков, незнакомых между собою, нет коренного обыкновения пожимать друг другу руки; но во время Цаган-Сара принято уже, чтобы встретившиеся вместе, хотя бы и незнакомые, отдали друг другу честь: приложившись пальцами ко лбу, взялись бы за руки, на татарский манер, обеими руками, и приветствовали бы один другого фразой «менде», то-есть будь здоров.

(Небольсин И. Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса, СПБ, 1852 г., стр. 120).

Культ солнца и семейные жертвоприношения

«Гантеахо», или жертвоприношение солнцу, совершается вечером 11 числа месяца «Хулгуна», что по нашему календарю приходится в конце сентября или в начале октября месяца, в то время, когда калмыки совершенно уже перекочуют на зимовки; самое празднество называется «Галтейлгык»… Калмыки почитают солнце, небо и луну за особенные дары милосердия к людям — Бурхана-бакши, творца мира. Солнце оплодотворяет и живит землю; оно источник всего, что для благоденствия человека нужно: быть к нему неблагодарным невозможно — и поэтому нужно придумать что-нибудь для выражения ему чувства всегдашней к нему признательности. Но само солнышко от нас далеко; видимый знак его, могущий быть в распоряжении человека — это огонь; и огню, как эмблеме солнца, калмыки приносят жертву от своих достатков. Для этого в каждой семье режут лучшего барана, и при собрании ближайших родственников, варят его, в кибитке главы семейства в большом котле. Когда мясо поспеет, то домочадцы, помолившись, разделяют его на части; потом обращаются лицом к бурханам и одну часть барана сжигают, совершенно без остатка, на том же костре, на котором варили мясо, остальные части раздаются членам семьи, из которых каждый первый свой кусок приносит в жертву бурханам и возлагает на дееджин-цёкцо. Остатки жертвенного мяса съедаются только родственниками и одноохотниками: с посторонним человеком, хотя бы и калмыком, они не делятся. Каждая частица жертвы, поверженной на дееджин-цёкцо, к вечеру, по обыкновению снимается, крошится на маленькие кусочки и съедается в семье.

(Небольсин П. Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса, СПБ, 1852 г., стр. 125)

Религиозный пантеон

Следующие из бурханов считаются главными: 1) Шакджи-Муни он же Бакши, т. е. учитель. Он — основатель веры и почитается источником святыни… 2) Монузошири, нестареющий или вечный… 3) Майдри, Бурхан долженствующий после Шакджи-Муни управлять миром… 4) Абида. Бурхан заведующий раем… 5) Нидубер Узюкчи — всевидящий… 6) Эрмск-Хан, судья всех мертвых и повелитель ада… 7) Оточе — Бурхан, бог врачества… 8) Дайчин, бог брани… 9) Хурмуста, защитник или хранитель земли… 10) Огирбани. Во власти сего Бурхана, обитающего на пустынном хребте гор, состоят бури, непогоды и облака… После Бурханов невидимых, пользуются правами божескими на земле представители их: Далай-Лама и вообще все Ламы, за ними следуют Тенгерии обоего пола (добрые духи).

(Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках. СПБ. 1834 г., стр. 152).

Христианизация калмыков

1. Начало обращения калмыков в христианскую веру относится не выше 1680 годов… Как иноверцам, пожелавшим креститься, усвоены российскими законами временная льгота от повинности и прощения вин, то очень вероятно, что некоторые из калмыков по учинению какого-либо преступления в обществе уходили в русские города и объявляли желание креститься в предположении сим средством избавиться от преследования законов… Некоторые из находившихся в христианстве, особенно жившие на Дону, подпав суду по каким-либо преступлениям, обратно убегали в Улусы или за Кубань и опять впадали в язычество: то сие было поводом к новому положению, которым велено отсылать крещенных калмыков с Дона в Чугуев на службу.

(Иакинф. Историч. обозрение ойратов и калмыков. СПБ, 1854 г., стр. 215)

2. Ставропольское духовенство крайне старается соблюсти в них целость нашего закона; почему учрежденный в Ставрополе протопоп, отец Дубовский, искусный в калмыцком языке, нередко объезжает все их улусы и смотрит, не имеют ли они каких развращенных книг. Если у кого такие книги найдутся, то отец протоиерей имеет власть не только отнимать такие книги, но по духовенству и наказывать плетьми, что о калмыцкой подлости разуметь должно.

(Лепехин И. Дневные записки, ч. 1, СПБ, 1795 г., стр. 232).

Автор: А. Г. Аполлов

Литература

А. В. Об астрахан. калмыках, Астрахан. епарх. вед., № 1; 2 год 1875 г.

Аверков. Историч. очерк калмыцк. населения, Астрахан. губ., 1883 г.

Бентковский. Объяснение калмыцких праздников (Сб. статистич. сведений о Ставроп. губ., 1876. г., вып. VII.

Воробьев. Астрахан. калмыки (Русс, антроп. журн., M. 1903, № 1).

Воронцов А. По вопросу о необходимости преобразования быта калмыков. Астрахан. епарх. вед., № 49, 1878 г.

Воронцов А. Несколько слов о современн. положений калмыков, кочующих в Астрах, губ., Астрахан. епарх. вед., № 18, 19, 21, 22, 23; 1875 — 176 гг.

Древн. и новая Россия, № 1, Бакши донских калмыков, 1880 г.

Дубрава. Быт калмыков Став. губ. (Изв. об-ва арх., ист. и этн. при Казан. ун-те, т. XV, 1899 г.).

Житецкий. Астраханск. калмыки. А. 1893 г.

Иакинф. Историч. обозрение ойратов или Калмыкии, 1854 г.

Калмыцкое капище. Север. Звезда, 1877 г.

Королев. Астрахан. калмыки (там же).

Костенков К. О распространении христианства у калмыков, журн. мин нар. просв., № 8, 1869 г.

Крылов. Умственное и нравственное развитие дон. калмыков и особенности их быта (Дон. епарх. вед. 1873 г.»).

Крылов А. О религии калмыков, Дон. обл. вед. № 24, 1872 г.

Лепехин И. Дневные записки путешествия 1768 — 69 г.г., ч. I, 1771.

Львовский Н. Калмыки Большедербент. Улуса Ставрополь. губ., К. 1899 г.

Муллов. Древние калмыцкие законы (Ж. мин. Юстиции, 1863 г., кн. 10.

Меры к обращению калмыков Астрахан. губ. в христианство. Миссионер, № 41, 1875 год.

Навроцкий. Поездка в степи астрах. СПБ. 1866 г.

Небольсин, Очерки быта калмыков хошеутов. Улуса, СПБ. 1852 г.

Нефедьев. Подробные сведения о волжских калмыках. СПБ. 1834 г.

Новолетов. Калмыки, СПБ, 1854 г.

Обращение калмыков в христианство в Астрахан. епархии. Миссионер, № 42, 1877 т.

Обряды калмыков. Воскрес. Досуг. 242-243, 1867 г.

О калмыках, живущих в России. Миссионер, № 8, 1875-1876 г.

Очиров. Отчет о поездке к Астрахан. калмыкам. (Изв. Рус. Ком. для изучения сред. и восточ. Азии, № 10, 1910 г.).

О так назыв. крещенных калмыках, статья А. Т. Астрахан. справочн. листок, № 107, 108, 109, 110, 111. 1875-1876 г.

Паллас. Путешествие по России, С. П. 1809 г.

Позднеев А. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства, СПБ, 1887 г.

Религиоз. состояние калмыков Астрахан. губ. «Миссионер», № 43.

Раевский А. Калмыки Сар. губ.. Нива, № 29, 1872 г.

Смоленский М. Дон. обл. вед. № 95, 1875 год. Калмыки в станичных юртах.

Страхов. Нынешнее состояние калмыцкого народа, СПБ. 1910 г.

Тромлин, О религии калмыков (Вестн. географ, об-ва, 1857 г. кн. 4).

Уланд. Буддийско-Ламайское духовенство донских калмыков,. СПБ, 1902 г.