Вотяки-удмурты, ныне в основной своей массе объединенные в Вотской автономной области, по языку принадлежат к семье угро-финнов и вместе с коми-зырянами и пермяками составляют пермскую ветвь финских языков.

В историко-культурном отношении вотяки являются по сравнению с другими финскими народностями мало изученной группой. Некоторые ученые полагают, что вотяки до XIII века жили гораздо южнее тех мест, где живут они теперь, в пределах Центральной России. В пределы Вятской губернии они были оттиснуты частью русскими колонизаторами, шедшими с северо-запада из Новгородской области, и частью черемисами-мари, также с юга и запада теснимыми русскими. Сохранились предания даже о войнах между мари-черемисами и удмуртами. В XIV веке мы находим вотяков уже собранными в тех районах, где живут они до сих пор. Почти одновременно с приходом в Вятский край вотяков двигаются сюда и первые русские колонизаторы, причем двигаются не мирными переселенцами, а военными. Есть предания, что именно тогда русские захватывают вотский город Болвановку (теперь село Никулино) и черемисский Какшарев (Котельнич) и строят крепость — город Хлынов (теперь Вятка). Русские двигались сюда, чтобы укрепить связи во-первых, с богатым пушниной Поморьем и Заволочьем (так называлась страна, лежащая между Волгой и Северной Двиной), и во-вторых, с богатым драгоценными камнями и серебром Каменным Поясом (Уралом). Несмотря на борьбу, вотяки уже с тех пор начинают волей-неволей самые тесные взаимоотношения с русскими.

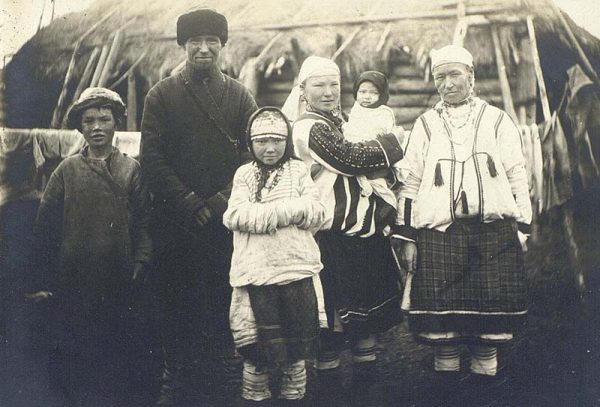

Семья удмуртов (вотяков). Россия, Удмуртия, Глазовский р-он (Вятская губ., Глазовский уезд). 1909 г.

Уже с XVII века систематически русское правительство через духовенство организует пропаганду за принятие христианства, а одновременно с этим и насильственное крещение вотяков. А в XIX веке в унылый и без того быт вотяков неожиданно врывается новая чуждая и враждебная струя. Растущий и крепнущий капитализм вблизи наших горных богатств начинает воздвигать знаменитые в истории горные заводы, работающие приписными крестьянами. Вскоре эта работа была передана вотякам. Каторжный труд, который вотяки выносили в качестве приписных к заводам, довел вотяков до того, что они возненавидели эти заводы, а главное, их руководителей.

Основным занятием вотяков в настоящее время является земледелие. Оно существует в двух видах: полеводства и огородничества. В целом — земледелие у вотяков можно считать производящим, но степень производительности можно было бы при большей рационализации поднять. У вотяков еще до сих пор довольно крепко держится трехпольный севооборот, тогда как земля здесь больше, чем где бы то ни было, требует разнообразия культур. Орудия труда тоже еще достаточно примитивны. Очень осторожен вотяк к новшествам и особенно если они идут от русских. Только опыт способен разбить эту боязнь к усовершенствованию и, действительно, со времени Октябрьской революции местные работники воспользовались этим, культивируя нововведения в совхозах, на показательных участках и агрономических пунктах. Именно таким образом пропагандировались сельскохозяйственные артели и коллективы в области. Из подсобных к земледелию промыслов нужно отметить — пчеловодство, собирание ягод, грибов и охоту. Нужно отметить, что указанные занятия, бытующие теперь как подсобные, когда-то, еще не особенно давно, составляли именно основную статью хозяйствования вотяков. Сохранились исторические документы, которые говорят о том, что вотяки еще XVI-XVII вв. платили дань шкурками зверей, медом и воском и проч. лесными благами. Из других вспомогательных занятий вотяков нужно отметить извозный промысел — возят дрова в города, на заводы и проч.

Несмотря на то, что исторически вотяки с очень давних пор были вынуждаемы входить в самые тесные взаимоотношения с другими народами, они до сих пор полностью сохранили свой язык. Вотский язык очень однороден и отдельные говоры совсем не нарушают его единства. По своему строению и словарному материалу он очень близко стоит к коми-языкам, так что, например, вотяк и зырянин смежных районов после небольшой тренировки способны понимать друг друга. Национальный язык сохранился у вотяков полностью как разговорный, а ныне и как литературный. Сравнительно устойчиво сохранились национальные особенности вотяков в их материальной культуре, например, в жилищах и постройках, одежде, а также и пище. Не мало пережитков национально вотского сохранила социально-духовная культура. Ученые уж давно с большим интересом изучают пережитки у вотяков родового строя, семейное право, формы взаимопомощи. В своих религиозных верованиях вотяки не в меньшей степени, чем их соседи мари, сохранили культ земледельческого характера. До самого последнего времени сохранялись у вотяков и жертвоприношения в священных рощах — «лудах». Из семейно-родственных жертвоприношений сохранились приношения в общественных и семейных куалах — приношения воршудам. Православие у вотяков привилось только внешнее. Во всяком случае доселе налицо в вотской деревне язычески-христианское двоеверие примитивно-земледельческих народов.

Земледельческий дохристианский культ

Почитание предков

«Вотяки молятся своим покойникам: 1) около праздников покрова и пасхи; 2) перед косьбою; 3) перед посевом; 4) в случае болезни, когда шаман определит эту болезнь наказанием покойников; 5) по воскресениям, когда пекут табани; 6) при отъезде в гости; 7) при пропаже чего-либо из семейного имущества; 8) при неудачной варке кумышки; 9) вышедшая замуж дочь, по смерти своих родителей, привозит голову и ноги коровы, принося их в жертву покойникам…

… Обширная область подземного мира населена беспокойным кулемартьос (мертвыми), которые постоянно требуют себе пищи, забот и, не получая таковых, жестоко мстят вотяку, разрушая на каждом шагу его благосостояние. Естественно, что, забота о покойниках принадлежит тем из оставшихся в живых, которые наиболее близки к ним. «Поминаем вас, отец, мать, дядя… и всех остальных, которых помним и не помним» — говорят вотяки. Обязанность поддерживать загробную жизнь предков заключается в доставлении им пищи в случаях, перечисленных выше. Порою покойники получают одежду, деньги и некоторые предметы домашнего обихода, которыми они и снабжаются во время похорон: «чтобы ты не терпел нужды, вот тебе» — говорит вотяк, кладя в гроб тот или иной предмет домашнего обихода (одежда и другие предметы домашнего обихода жертвуются иногда и много времени спустя после похорон, но такие случаи очень редки)… мы часто встречаем в молитвах к предкам просьбу охранять живых (конечно, исключительно родных), спасая их от наветов злых людей, от вражеского глаза, одним словом, все те мольбы, которые вотяк возносит к Воршуду. Рельефно рисуется отношение вотяка к своим покойникам в следующих молитвах: «Старики, дурно нам не делайте. Пусть удается нам хлеб и питье. Чем вы недовольны нами? Гуся ли вам нужно, утки ли? Требуйте: мы ни от чего не отказываемся, не спорим с вами. Мы не знаем, что вам нужно. Кто вас знает, что вы просите? Пусть же теперь (при принесении жертвы) удается наш хлеб и наше питье».

Основные начала, на которых зиждется культ покойных предков у вотяков, могут быть выражены в следующих положениях: 1) вотяки считают своею обязанностью поддерживать загробное существование своих умерших родственников, под понятие которых подходят все вообще предки («Все родные, которых я помню и не помню, не мешайте» — говорится в молитве вотяка). 2) Если последствием забвения покойников родными будет месть со стороны первых, то она считается заслуженной и законной. 3) Покойники имеют право требовать совершения определенных жертв, от принесения которых вотяки не отказываются. 4) Покойники могут оказывать благотворное влияние на имущественное и нравственное положение своих потомков…

За гробом не прерываются родственные связи… Записан следующий обряд, указывающий на близкие отношения родственников друг с другом. В головах умершего, обыкновенно, ставят берестяную коробку, куда бросают яйца, и, при этом, перечисляя всех родных, говорят: «Принимайте теперь в товарищи этого умершего».

(Богаевский П. Мултанское «моление» вотяков в свете этнографич. данных. Москва. 1896 г. Изд. книжного магазина Гросман и Кнебель, стр. 42).

«…Моление (за умерших) бывает осенью на озимовом поле, обыкновенно жертвуют старую кобылу и старую корову красного цвета, но в некоторых случаях колют мерина. По назначении дня жертвоприношения и количества сбора на сходке, вэсяси начинают приготовлять все потребное для моления, — варят кумышку, пекут хлебы. При жертвоприношении участвуют мужчины, женщины и дети. На месте его по обычном омовении и заклании животного разводится огонь. Тем временем вэсяси начинают приготовлять восковые свечи, затем прикрепляют на чем-либо несколько свечей в ряд и начинают отщипывать мелкие части хлеба. Также отливают часть пива и кумышки, называя при этом имена известных усопших рабов. Кусочки хлеба кладут на кору дерева, имеющую вид корыта, когда сварится мясо, то часть бульона и мяса также бросают на ту же кору, таким же порядком. Тем временем товарищи жрецов спускают крупу в котел, чтобы получить кашу, а когда сварится каша, таким же образом поступают и с кашей. Все это, что только клалось в кору, остается неприкосновенным, на том же месте, для покойников, а кашу и мясо, оставшиеся от покойников, делят по числу душ, и каждый получает в свою чашку известное количество мяса и каши. Все это съедается на месте, уносить же домой не позволяется. Кости бросают тут же в груду, несколько в сторону от места моления. После всего старшие пьют кумышку и пьют в честь усопших, чтобы они приняли их жертву».

(Васильев. Обозрение языческих обрядов, суеверий и верований вотяков Казанской и Вят. губ. Известия Об-ва Археологии, Истории и Этнографии, т. XXII, вып. 3, Казань. 1906 г., Стр. 204).

Культ Куалы (чума)

Богослужение (Остэ карон) производилось в куале (чум). Для богослужения выбирался особый жрец (восясь), обычно старший в роде и племени.

Богослужение совершалось три раза в год: 1) весной при выходе на сев (акаяшкае, герыпоттонне), 2) петров день (гербер), 3) осенью в заговенье на Филиппов пост (ым ворсанние). Кроме того, молитвенные обряды производились в разное время, когда в племя входило новое лицо, невеста и т. д.

Для молитвенного обряда жрец обычно одевался в белый или серый халат (сукман). Подпоясывался кожаным ремнем, на котором висел нож в футляре. На голове он носил круглую шляпу, а во время богослужения в важные моменты шляпу снимал.

Предметами во время богослужения служили хранящиеся у жреца в особой берестяной плетеной коробке: 1) чаша для вина и пива, 2) беличий хвост (коньы быж), 3) крыло рябчика (сяла бурд).

Означенные предметы перед богослужением обмывались самим жрецом.

В назначенный для богослужения день, каждый домохозяин приносил жене жреца немного муки. Последняя из собранной муки выпекала для богослужения хлеб. На богослужение обычно приходили старшие дома и приносили с собой понемногу крупы и мяса. Могли приходить также и все остальные члены семьи. На богослужение обычно в куалу приносили: 1) весной — ель, 2) в петровки — березу, 3) осенью — ель.

Порядок богослужения был почти во всякое время один и тот же, но жрец читал по цели и времени разные молитвы.

Во время богослужения в куале разводился посредине огонь, над которым висел котел, а в последнее время «остэ карон шыд» (молитвенные щи).

Прежде чем опускать мясо в котел, оно собиралось в особую чашу, и жрец над чашей произносил молитву. Такая же молитва жрецом произносилась над вынутым из котла мясом, т. е. тогда, когда мясо сварится.

Затем жрец брал понемногу мяса, вина, пива и супу и поливал ими огонь, прося благословения бога.

Беличий хвост и крыло рябчика во время богослужения обычно клались на березу или соль, принесенные в куалу. Жрец произносил вполголоса следующие слова молитвы (курыськон кылъес).

(«Вотяки», книга I, Центр. Изд-во Народов СССР. М. 1926 г., стр. 73).

Керемети — священные рощи

Местом общих молений злому божеству служат керемети, или луды (так называются находящиеся близ каждой некрещеной деревни липовые или березовые рощи, где каждое дерево назначено для известного жителя ближайшей деревни, и никто другой, кроме собственника, не может совершать при этом дереве богослужения). Деревья в луде опоясываются на вышине трех аршин от земли лыком или ленточкой с пихтовым венчиком. Во время богослужения каждый вотяк стоит при своем дереве и читает про себя молитвы, в то время как главный жрец приносит жертву. Молитвы при дереве считаются более достигающими цели, потому что береза, липа, дуб, ель — любимые места Керемета…

… Общие моления Керемету совершаются по случаю повальных болезней, падежа скота, неурожая и пр. В таком случае вотяки собираются в луд в лучших праздничных платьях: женщины здесь обыкновенно не присутствуют. При жертвоприношении на общем молении необходимо участие главного жреца или туно. Последний… имеет возможность сношения с духами и божествами, получает от них помощь и советы и иногда может их заставить делать по своему желанию; он считается охранителем луда, и никто, кроме самого туно, не имеет права приносить жертву в луде. Это… звание передается всегда по наследству и только с прекращением рода передается другому родоначальнику по решению общего схода. Но кроме туно, присутствуют при богослужении еще особые ворожеи-ведынь, или ясновидящие, которые видят, как крадут, куда прячут покражу, они видят, как дух напускает болезни, и посредством ворожбы умеют открывать покражу и снимать болезнь с человека. Ведынь также имеет силу посредством колдовства превращать людей в зверей. Ворожат обыкновенно на хлеб, соль, уголь, бобы, воду и т. п. В отношении служения Керемету, обязанность ведыня состоит в назначении времени богомолья и в помощи при богослужении в качестве колдуна… На время общих богомолий, если жертв представляется очень много, избираются еще из родоначальников особые помощники жрецов или карты. Они читают молитвы и закалывают обреченных в жертву животных…

Ко времени служения Керемету в луде становится обыкновенно грубо отесанный идол в виде коня или другого какого-нибудь животного, смотря по тому, что требует Керемет. Избрание животных для жертвы точно так же зависит от туно, который еще прежде богомолия отправляется в луд, куда в обыкновенное время ни один вотяк не имеет права входить, и спрашивает Керемета, что ему нужно. Затем, возвратившись, объявляет, что Керемет требует быка или лошадь черной масти. В таком случае вотяки обязаны во что бы то ни стало найти определенное туном животное, не останавливаясь ни перед какими ценами… Количество жертв зависит от количества семей, присутствующих на богомолье… Обыкновенно перед закланием жрец пробует, угодна ли жертва Керемету, поливая спину животного водой. Если животное вздрогнет, значит жертва угодна Керемету; в противном случае, животное считается негодным и заменяется другим. Распластавши животное, жрец обрезывает уши, легкое, сердце и кишки, промывает их в воде и варит в особом котле над костром. Когда котел вскипит, внутренности раскладываются в особой чашке, и часть из них бросается в огонь, куда бросаются также части хлеба, яиц, пива — словом всего, что привозят вотяки на богомолье. Другая часть, а также и кости предназначаются собакам. Если дым от огня подымается высоко кверху, то жертва угодна богу; если раздерутся собаки из-за брошенных им кусков — это тоже хороший признак. В другом котле варится мясо жертвенного животного, а шкура или бросается в огонь или жрец берет ее себе. Все время, пока в котле варится мясо, и в огне горят части жертвенных приношений, туно и все вотяки становятся на колени и молятся Керемету, причем туно читает молитву, относящуюся к тому случаю, по которому совершается моленье. Когда мясо сварится, все приступают к еде жертвенного приношения, остатки же везут домой. По верованиям вотяков все заколотое в честь Керемета не умирает, идет живым в жилище последнего.

(Бехтерев. «Вотяки, их история и современное состояние», стр. 155,

«Вестник Европы», книга 9, сентябрь 1880 г.).

Аграрные праздники

Лишь только кончается зима, вотяк оставляет свою теплую избу, где он прожил морозное время в обществе телят, поросят, гусей и уток, и, прокопченный дымом от черных печей, с больными глазами, переходит в легкий шалаш и начинает свою трудолюбивую жизнь… Соха и борона готовы, но вотяк не выходит еще в поле: для этого надо сделать прежде совет всей деревней; для этого нужны благоприятные предвещания; для этого должно замечать небо, нужна опытность стариков, знающих время всякой полевой работы: один, сам собой, вотяк не начнет никакого дела в поле. Но вот старики решили, что настало время пашни, и вся деревня, даже не одна, в один и тот же день выходит в поле, пропахивает несколько борозд и возвращается домой праздновать гыроны-потон (начало пашни), начало великого дела. Два дня льется кумышка, варится заяц (вотяки не знают жареного мяса, а вареный заяц или белка считается лакомством), пекутся табани (толстые блины из гречневой муки) бросаются яйца (бросать яйца обычай, соблюдаемый только в праздник гыроны-потон); вотяк объедается и упивается. Миновал праздник, и он начинает свой труд, которому можно подивиться; только темная ночь гонит его с поля; восходящее солнце застает его за сохой или бороной; два, много три часа сна освежают его силы…

Окончание всех полевых работ празднуется особенным образом, и этот праздник, называемый вотяками «села-восян» (поклонение рябчику), считается самым важным. В лесу, в легком шалаше, ставится посредине елка и к ней привешивается рябчик (неочищенный), а в стороне котел, в котором варится каша; один из старших в семействе читает молитву, прося бога о ниспослании здоровья ему, семейству, однодомцам, урожая хлеба, умножения скотоводства, и после каждого такого прошения все присутствующие выпивают по чарке кумышки. По окончании молитвы едят щи, пьют кумышку и пиво, стоя на ногах и с песнями обходя кругом котел с кашей, под которым постоянно курится огонек. Щи варятся, по назначению ворожеи, из баранины, быка, гуся, утки, иногда кобылицы, жеребенка и т. д. По возвращении из леса ходят из дома в дом, угощают других и угощаются, в свою очередь, сами. Эти прогулки делаются партиями: мужчины ходят отдельно от женщин; но молодые парни и девки — вместе.

(Блинов М. Историко-статистич. известия о Камско-Воткинском заводе», стр. 53. Журнал Министерства Внутр. Дел 1855 г., СПБ., ч. XI).

Культ ржаного поля

Моления совершаются по веснам на ржаном поле, когда рожь начинает колоситься. Перед наступлением времени моления на сходке предлагают назначить день моления, сделать сбор денег с души или дома для покупки жертвенного животного… Для жертвоприношения требуется черный бык, красная нетель и жеребенок-подросток рыжего или чалого, или саврасого цвета. Черный цвет требуется для бога земли (му кылчин) или еще иначе богу хлебов (ю кыльчин), чтобы не было червей, поедающих хлеб. Красный цвет требуется богу ангелу (кылчин инмар), чтобы не было холода, чтобы было тепло. Жеребенок требуется богу грома и молнии… чтобы не было вредного града и излишнего дождя.

Затем, когда все приготовлено, мечут жребий со значками и без значков. Первому номеру быть вэсясъ, т. е. молитвенником, второму — воскурителем, третьему — парчась — сдирать кожу, четвертому тоже, пятому и шестому — рассыпальными, седьмому распоряжаться с котлом. Сперва молят быка, его ведут избранные выше лица на место заклания. В то же время с каждого дома требуется по одному яровому хлебу, сверху хлеба полагается лепешка из яиц, а на ней масло, и рядом с ним бутылка кумышки. Все это несет кто-нибудь из мужчин в деревянной чашке, свернув в белую скатерть. Избранные лица разводят огонь. Затем молители развертывают скатерти, стелют их в ряд, образуя как бы одну скатерть, и укладывают все принесенное по порядку. Под скатерть кладутся сучки хвойного леса, если дело происходит осенью, или же лиственного леса, если весной. Потом вэсясь отливает из каждой бутылки некоторую часть в особую чарку. Затем все, сняв шапки, встают на колени, вэсясь молит громко хлебы и передает тыласю, тылась же, приняв, от него хлебы, через сучок хвойного или лиственного дерева, крошит часть каждого хлеба в особую яму, приготовленную в земле, после чего каждый из них отведывает часть своего хлеба. Так же поступает и с кумышкой, отлитой в чашу из каждой бутылки. После сего народ расходится спать по разным местам, молодежь играет: кто в орлянку, кто в карты… Женщины угощают друг друга и также мужчины своей кумышкой. Вэсясь и парчаси начинают в то же время омывать жертвенного быка. Вода льется на него из ковша через хвойный сучок какого-либо дерева. Хорошим признаком служит, если животное встрепенется.

При этом, сняв, шапку, говорят «ост э» — господи, благослови! омыв его, связывают ему ноги веревками или лыком и парчась закалывает, причем в чашку собирают кровь, которая тоже варится. Быка вешают на сук какого-либо ближайшего дерева, снимают кожу, разрубают на части, вэсясь приготовляет к варке все потребное, варит бульон с кровью и мясом. А когда все это поспеет, бульон наливают из котла в чашку, равным образом вынимают и мясо. Народу дается знать, чтобы опять собрались для возношения молитвы, и вэсясь, взяв бульон в чашке, начинает громко молиться, и после молитвы передает ее тыласю. Тылась же три ложки бульона выливает через прутик какого-либо дерева в вышеупомянутую яму. Образ моления такой же, как сказано выше. Девки и бабы всегда бывают позади. Народ опять расходится. Вэсясь спускает в бульон крупу, оставшуюся для каши. Вэсяси тем временем пьют кумышку и едят моленный бульон. Вскоре поспевает и каша. Опять дается знать, чтобы все собрались на молитву, опять молят, и каша через прутик бросается в яму. Молодежь опять расходится. Старшие начинают делить кашу и мясо каждому домохозяину сообразно взносу денег. Разделивши все, садятся есть. Кости кладут в яму и засыпают. Эта яма заменяет сожжение или курение. Поклонившись после всего без шапки на коленях и возблагодаривши бога, расходятся но домам до следующего дня. На другой день молят телку богу ангелу или богу творцу (кылчин инмарлы), жрецы ночуют тут же в лесу. Под скатерть также стелют листья какого-нибудь дерева. Образ моления уже известен, разница только в том, что части животного, приносимые в жертву, через прутик какого-нибудь дерева, бросаются уже не в яму, а в огонь: так же поступают с хлебом и кумышкой, и яичницей, и маслом, принесенными в этот день, и все эти припасы должны быть свежие, т. е. накануне моленные уже не должны приноситься. В этот раз молятся все в шапках и без коленопреклонения. Однако, перед концом молитвы, сняв шляпы, должны делать маленький поклон, меньше поясного. Подобный же поклон делается и под березой. Вколачивают в землю четыре сучка, верхние концы которых должны быть вилообразные. На них кладут перекладины, на перекладины кладутся прутики, таким образом получается вид стола, который называется сюлыком, головным покрывалом вотских молодушек. На него полагается 1 хлеб и на нем вареное мясо; когда сварится бульон, опять молят по известному уже порядку. Даже когда поспеет каша, тоже в чашке кладется на стол. Это называется вылэ мичон. Тут же кладутся в одной чарке мелкая мука и в другой чарке мед и толокно в разведенном виде. Хлебы и кумышка, принесенные от лица каждого семейства, также молятся, как это было накануне, и молодежь также занимается играми. В свое время народ опять созывается на молитву. Часть каждого предмета сжигается. Снимаются с сюлыка хлебы, мясо, каша и бульон и молят их так же, как и прочее, и так же часть их сжигают. Потом делят и раздают каждому домохозяину, сообразно взносу его на кашу и мясо. Кашу и мясо едят тут же, но и оставляют для домашних. Потом свидетельствуют поверхность муки, нет ли каких признаков следа, если заметят следы птиц, или мышей, или кого-либо, то это признак урожая и благоугодность богу молитв. Кости уносят тылась и парчась несколько в сторону и вместе с листьями хоронят в землю. При этом говорят — клад пыдад кут, т. е. приими в руки и ноги, т. е. приимите жертву нашу и услышь молитву нашу. Потом тут пьют сколько-нибудь кумышки. Вскоре возвращаются с песнями. Песня эта заключает в себе ответ лицам, оставшимся на месте молельни, что бог обещался принять и услышать их молитву. А жрецы на это отвечают: «пусть уже примет». Потом благодарят бога, как сказано выше. На третий день молят жеребенка богу матери грома и молнии. Обряды те же — хлебы, яичница, кумышка при этом на сюлык не кладутся, части приносимых жертв сжигаются так же через прут в огне. Обряд заклания тот же, как сказано выше, т. е. омывают первоначально водой троекратно, и, потом, сняв шапку, произносят краткую молитву, чтобы бог принял жертву сию, при этом на голове лошади надет бывает недоуздок, передние ноги опутываются путами, задние связывают веревками и валят жеребенка на землю. Кости также хоронят в землю, недалеко от молельни. Пришедши к вэсясь без песен, передают, что бог хотел принять их жертву. Вэсясь на это отвечает: «пусть уж примет и даст тепла».

(Васильев. Обозрение яз. обрядов, суеверий и верований вотяков Казанск. и Вятск. губ., Известия Об-ва Арх. Истории и Этнографии, т. XXII, вып. 3, Казань, 1906 г., стр. 200).

Христианизация вотяков

Деятельность миссионера Стефанова была довольно разнообразна. В каждом селении он утром служил утреню, часы, затем вел беседу с вотяками, вечером служил вечерню, читал молитвы на сон грядущий, благословлял вотяков, раздавал им кресты, иконы и картинки, согласно п. 17 инструкции… и затем отбирал от них письменный приговор, в коем вотяки обязывались «оставить навсегда языческие свои обряды и суеверные жертвоприношения, а вместо того ходить для моления в церковь и исполнять все обязанности христианина добровольно со всеми своими семействами».

Все это требовалось инструкцией миссионерской; но далее священник Стефанов придумывает особую меру для удержания новокрещенных в намерении исполнять христианские обряды: именно он в каждом селении предлагает новокрещенным избрать из своей среды старосту. Функции этого старосты излагались в том же приговоре вотяков, очевидно, со слов миссионера и сводились к следующему. Староста должен был: 1) иметь неослабное смотрение за новокрещенами и их семействами, чтобы в мольбища языческие никто не ходил, по языческим обрядам молений и жертвоприношений не делали, учителей, колдунов и наговорщиков, как обучающих суеверию, постыдному для человека и противному богу, не призывали; 2) побуждать соседей своих новокрещан ходить в церковь и молиться как в ней, так и дома по благочестивому обычаю христиан; 3) обо всем, им замеченном, доносить в свое время местному священнику, или миссионеру для поступления с виновными по законам.

(П. Н. Луппов. Христианство у вотяков в первой половине XIX в., Вятка, 1911 г., стр. 264).

В заседании 13 февраля 1839 г. св. синод… постановил просить министра внутренних дел учинить зависящее от него распоряжение как об уничтожении у новокрещенных вотяков языческих мольбищ или воржудов и недопущении их возобновлять таковые строения, так и о том, чтобы местные полицейские начальства не допускали сих новокрещенных отправлять языческие обряды, и чтобы ворожеи и мнимые языческие попы за совращение своих единоплеменников в язычество предаваемы были суду. Вместе с сим св. синод предписал Вятскому епископу, чтобы епархиальное начальство — по воспоследовании распоряжения министра внутренних дел содействовало со своей стороны гражданскому начальству к открытию между новокрещенными вотяками как языческих мольбищ, так и совратителей их в язычество. О последствиях этой меры преосвященный должен был донести св. синоду в свое время.

Министр внутренних дел предписал вятскому гражданскому губернатору, чтобы он озаботился приведением в действие одобренных св. синодом по настоящему предмету предположений и наблюдал за правильностью распоряжений по сей части местных полицейских начальств при обещанном содействии со стороны начальства епархиального. Губернатор в свою очередь предписал всем земским судам при содействии духовного начальства принять надлежащие меры к приведению в действие означенных предположений к удержанию новокрещенных вотяков от совершения языческих обрядов; непосредственное же наблюдение за точным исполнением сего и правильностью распоряжений возложил на земских исправников под строгою их ответственностью.

(П. Н. Луппов. Христианство у вотяков в первой половине XIX века. Вятка, 1911 г., стр. 191).

В том же 1832 г. жители с. Чутыря и деревни Нязьворцы (Сарапульского уезда) совершили жертвоприношение в лесу в шалашах.

Губернатор (Ренкевич), к которому поступило из сарапульского земского суда донесение об этом жертвоприношении, препроводил дело на усмотрение преосвященного, прибавив от себя, что он затрудняется предавать вотяков суду, с одной стороны, ввиду их непросвещенности и простоты нравов, а, с другой — из опасения преданием суду отвратить вотяков от поклонения святым иконам и возбудить в них отвращение к христианской религии (при рассмотрении дела, между прочим, выяснилось, что вотяки в своих шалашах молились и православным иконам); даже шалаши он предписал уничтожить не прежде, чем приходское духовенство убедит их в этом. Снисходительное отношение губернатора к язычествовавшим вотякам не понравилось, однако, консистории. Консистория постановила просить губернатора приказать земской полиции разрушить все без изъятия молебные шалаши в Чутырском приходе, взяв из них предварительно иконы, а вотякам приказать ходить для моления в храмы божии или, если это им неудобно, то предложить им строить часовни, в которых приходские священники могли бы совершать молебствия в нарочно установленные для того дни.

(П. Н. Луппов Христианство вотяков в первой половине XIX века. Вятка, 1911 г., стр. 82).

1, 2 и 3 июля 1901 г. Вечером 1 июля я отправился в языческую с вотским населением деревню Варклед-Бодья Шармадинского прихода. В числе 55 дворов здесь только одно семейство новокрещенные, а остальные язычники. Прибыв в деревню, я по обыкновению справился о казенной квартире. Вотяк, хозяин этой квартиры, и несколько других вотяков, находившихся тут, приступили ко мне с расспросами, кто я и что меня заставило приехать к ним. На мой ответ, что я миссионер и приехал, чтобы побеседовать с ними, они недоверчиво заявили: «какой ты миссионер? К нам приезжал миссионер с большим крестом на груди, в долгой одежде и с долгими волосами, важный такой; он нас уговаривал креститься, но мы не хотим».

Я коротко сообщил им, что посетившего их о. миссионера я знаю и приехал к ним по его предложению, что я вотяк и назначен для бесед по всей губернии. Так как по случаю празднования вотяками памяти св. апостолов Петра и Павла, «петрова дня», в течение нескольких дней жители и здесь были большей частью пьяны, то я намеревался отправиться дальше, но вотяки, выслушав меня о том, что я миссионер и из вотяков, стали уверять, что завтра утром все они будут трезвы и охотно послушают мою беседу. Я остался. Утром действительно собралось к моей квартире много народу, все были совершенно трезвые. Приступая к беседе, я сказал им:

«Я имею обыкновение перед беседой всегда помолиться богу по-вотски; где бы вы желали, чтобы я и теперь помолился, читая молитвы на вотском языке?» — «Мы, когда молимся всей деревней, молимся всегда в нашей будзым куа (общественный шалаш)», — в один голос отвечали они, — «и ты молись там, мы будем молиться с тобой». — «Помолился бы я с вами в шалаше», — ответил я, — «но вас собралось так много, что всем нам там не поместиться». Решили молиться на площади пред шалашом. Затем я сказал, что я, как крещенный, всегда молюсь пред св. иконой и теперь желал бы помолиться, поставив пред собой находящуюся со мной св. икону. Они ответили, что ничего против этого не имеют и даже этим особенно довольны, и что они нередко сами ходят в церковь и молятся перед иконами. Выбрал я из перевода на вотский язык несколько очень трогательных и умилительных молитв и долго молился, читая их вслух внятно и отчетливо. Все многочисленное собрание совершенно притихло и напряженно стало внимать читаемому, затем молитвенный дух и настроение сообщилось всем и все собравшиеся, как один человек, прониклись одной горячей молитвой, которая и продолжалась до конца с глубочайшим благоговением и умилением.

Возвышенно религиозное настроение не покидало слушателей и во время начавшейся после молитвы моей беседы, которая потому вышла очень содержательной и продолжительной. Глубокое, неотразимое влияние на слушателей молитвы и беседы имело результатом следующее. Прежде всего жрецы (их четверо) вынесли мне из шалаша 15 коп. денег и сказали, что это в благодарность мне за труды. Я сказал, что за труды я получаю жалование и денег со слушателей за это не беру, но если они непременно желают, то я не откажусь с тем, чтобы пожертвовать их в церковь или дать нищим.

«Мы даем тебе, а там куда хочешь, туда и девай», — заявили они и тотчас сообщили «старикам» о том, что дали мне денег, не спросясь их, стариков, и спросили их «не сердятся ли они на них за это?», старики ответили громко: «что дали очень мало? надо дать еще» и, пошептавшись, дали еще 50 коп. Затем, обратившись ко мне, жрецы сообщили, что по существующему обычаю (шыд сиса ветлон) у них, жрецов, будет сегодня пиршество, в котором примут участие все их семейные и старики деревни и посему они усердно меня просят посетить их в качестве гостя. С просьбой посетить его прежде всех обратился ко мне самый младший по значению жрец, но другие на это возразили, что все они желают и просят меня не побрезговать их компанией и вместе с ними посетить их всех. Уступая их неотступной просьбе, я согласился. Когда затем пришли к главному жрецу, первому, по очереди, жрецы с общего между собой согласия решились изменить на этот раз существующий обычай, по которому молиться, с произношением вслух языческой молитвы, должен был старший жрец в соучастии других жрецов, а вместо того все они стали просить меня: «твой молебен очень хороший, поэтому лучше уж ты служи за нас в наших домах свои молебны».

На это я ответил, что служить молебен я и никто другой, кроме архиереев и священников, не имеет права и что я, не будучи священником, служил у их общественного шалаша не молебен, а читал св. молитвы, написанные святыми и обращенные к единому истинному богу, создателю вселенной и всех людей. «Ну так делай как знаешь, как можно и как лучше, только вместо нас уж молись ты», — ответили они. Таким образом, с первого и до последнего дома вместо языческих молитв, произносимых языческими жрецами, на этот раз в стенах жилищ, погруженных в тьму языческого невежества столпов его, впервые произносились священные и спасительные слова святых молитв, обращенных к богу отцу, сыну божию и св. духу.

(С. Чичерина. «У приволжских инородцев», С.-Петербург, 1905, Приложение № 24. Извлечение из дневника-отчета и. д. епархиального инородческого миссионера Косьмы Андреева за 2-ю половину 1897 года, стр. 194).

Что касается до новокрещенных вотяков Вятской губ., — пишет граф Киселев, — из коих некоторые только, где есть церкви, содержат православие, наибольшая же часть, последуя православию, вместе с тем продолжают совершать языческие моления и приносят жертвы злому духу, а 520 человек объявили себя, при исследовании, пребывающими в язычестве по боязни подвергнуться с оставлением его несчастиям, то не видя их представления, чтобы и сии последние, до исследования об их языческих молениях, отказывались от исполнения обрядов православной церкви, и принимая в рассуждение, что почти все новокрещенные, по отзывам местных православных священников и посторонних крестьян, содержат явно или скрыто язычество, что они, быв привлечены в веру православную предоставленными принявшим православие язычникам преимуществами через освобождение от рекрутской повинности, через льготу в платеже податей, или через избавление от наказания за преступления, остаются в совершенном об ней неведении; что на сей случай законами постановлено внушать новокрещенным, дабы они сколько возможно удалялись от иноверных обычаев.

(П. Н. Луппов. Христианство у вотяков в первой половине XIX века. Вятка, 1911 г., стр. 209).

Священник Стефанов, убеждая язычников принять христианство, обнадеживает их, как видно из упомянутого рапорта, во-первых, льготами в податях на три года по высочайшему указу 1 сентября 1720 г. и, во-вторых, непритязательностью к ним со стороны священно-церковно-служителей, к приходам коих они, новокрещенные, будут принадлежать. Вследствие его увещаний в дер. Вотский Сырвай вотяки согласились было креститься, но стоило только волостному писарю распространить слух, что льгота новокрещенным ныне не дается, и что обещания благочинного поэтому ложны, как все изъявившие желание принять крещение отказались от своего намерения. Случай этот побудил священника Стефанова просить местного епископа 1) учинить архипастырское распоряжение об удержании волостных начальников от противодействия в обращении язычников в христианскую веру и во 2) разрешить ему, священнику, крестить иноверцев без предварительного испрашивания на это архиерейского благословения, тотчас после того, как язычники изъявят желание принять крещение и будут кратко наставлены в главных догматах веры; священник Стефанов не скрывает и мотива этой просьбы: он боится, что вотяки, изъявившие намерение креститься, будут кем-либо расстроены. Через 3 месяца после этого тот же священник Стефанов опять обращает внимание преосвященного на эти распространяемые людьми «закостенелыми в невежестве» слухи о том, что льгота по высочайшему указу 1 сентября 1720 г. новокрещенным не дается; считая эти слухи противодействием обращению язычников в христианскую веру, Стефанов просит епископа отрядить к нему кого-либо из чинов земской полиции для отвращения такового противодействия. Хотя в рапортах благочинного предлагались только внешние меры к привлечению язычников в христианстве, однако, преосвященный Кирилл признает осуществление их желательным и просит об этом губернатора. По ходатайству епископа губернатор (Ренкевич) отрядил к Стефанову чиновника земской полиции, именно дворянского заседателя Глазовского земского суда Касиновского, который затем совместно с благочинным и убеждает вотяков принимать крещение. От 4 июля 1828 г. преосвященный Кирилл уже доводит до сведения губернатора «о благонадежном и усердном содействии заседателя Касиновского для большего, как сказано в письме, при подобных случаях его и других земских чиновников поощрения».

(П. Н. Луппов. Христианство у вотяков в первой половине XIX века. Вятка, 1911 г., стр. 31).

Религиозный синкретизм

В 1846 г. священник с. Большенорьинского Сарапульского у., придя в собрание вотяков, происходившее 20 августа в поле близ села, застал следующую картину: «вотяков мужеска и женска пола около ста человек; все они были в трезвом состоянии; у них на столе, покрытом белою скатертью, была поставлена икона божией матери, пред которой было накладено денег медью с рубль; на вопрос священника, что они тут делают, вотяки отвечали: по старинному обычаю собрались пред сенокосом попировать. Для чего икона?» Пред начатием пира надо-де помолиться богу, чтобы он дал ведро.

Вотяки здесь не скрывают от священника, что они хотели помолиться пред иконой по старинному обычаю (т. е. по-язычески). Поэтому, если в языческих чумах вотяков иногда находимы были христианские иконы, то надо думать, что им здесь воздавалось и поклонение наравне с идолами; нельзя предположить, чтобы они находились здесь только для отвода глаз начальства, хотя первоначальное появление их в шалашах, быть может, и вызывалось этими мотивами.

Кроме икон вотяки Глазовского уезда уже в 1830 г. к числу вотских богов причислили христианских святых — Илью-пророка и Николая чудотворца. Затем из годичного христианского круга приняты были вотяками некоторые дни, на р. праздник рождества христова, пасхи, ильин день (20 июля), петров день, а также обыкновенно храмовый праздник местной приходской церкви. Почитание их стало выражаться в совершении языческих жертвоприношений. По словам миссионера Стефанова, вотяки в ильин день приносили в жертву Илье-пророку хлеб, пиво кумышку, иногда быка, жеребенка, барана и гуся. Нарочитыми языческими жертвами или обрядами вотяки стали ознаменовывать и некоторые другие христианские праздники. В Уканском приходе, по описанию священника Сатрапинского, вотяки в великий четверг до восхода солнца идут в лес, кричат и гагайкают там и в полях с целью отогнания на все лето хищного зверя, приносят с собой вереск (можжевельник), жгут его во дворе или избе и перескакивают чрез него, потом моются в бане и окачиваются с серебряной монеты или перстня в надежде иметь таковые в сей год. Проделывают и другие суеверные действия с целью также отогнания хищного зверя. В Шарканском приходе в тот же день новокрещенные вотяки до рассвета ели гуся и мылись в бане, как об этом рапортовал преосвященному местный священник в апреле 1840 г.

(П. Н. Луппов. Христианство у вотяков в первой половине XIX века. Вятка, 1911 г., стр. 549).

Христианские Праздники крещеные вотяки проводят несколько иначе. В большие праздники — пасху и рождество — каждый вотяк считает своей обязанностью купить свечку и отправляется в церковь. По окончании службы все вотяки служат общий молебен и отправляются домой пировать. К этому времени хозяйка накрывает стол и ставит большую чашку кумышки. Отец семьи берет каравай хлеба и краюшку срезывает для себя, а прочим дает по маленькому ломтику. Для каждого члена семьи ставится особая чашечка, и отец разливает всем кумышку из большой чашки. Но пить еще никто не должен, пока отец, взявши за руку своего любимого сына или дочь, не сходит на крыльцо вместе с чашечкой кумышки и ломтиком хлеба принести Инмару молитву о даровании насущного хлеба и здоровья его семье. По возвращении отца в избу начинается трапеза, по окончании которой отец со своей семьей отправляется пировать к своим соседям, оставляя в доме малолетних ребят на произвол судьбы.

(Бехтерев. Вотяки, их история и современное состояние, сентябрь 1880 г., стр. 162).

Вотский пантеон и религиозный синкретизм

Главный добрый бог вотяков называет Инмар, жилище которого на солнце. Он имеет мать — Муму-кальцина или Муциен, которая располагает плодородием всей земли, размножением людей и животных. К добрым же богам принадлежат: Шунды-муму, мать солнца, и Сомпан-дис, дух-хранитель. Из злых богов главный Керемет, или Шайтан. Он живет на земле и может иметь жилище во всех местах — в лесу, в воде, в пустых домах и заходит даже в жилые избы, откуда его нужно изгонять ежегодно дубинками и огнем. Любимое его занятие — мучить человека. В лесах живут: Алида, леший; у него один большой глаз и одна нога наизворот; иногда задушает людей, Чатчес-нюня (буквально — лесной или раменный дядя), или Нюлес-нюня — есть божество, подобное Алиде, если не одно и то же. В деревнях, по преимуществу в пустых домах и банях, живет Албаст, который много проказит в этих местах. Чтобы изгнать его оттуда, нужно старые избы и всякого рода ветхие, нежилые строения предавать огню. В воде живет Ву-мурт (водяной); для предупреждения неприятностей с его стороны необходимо при переезде через реку бросить в воду горсть травы со словами: «не держи меня». Таким образом все боги вотяков делятся на две группы: добрых и злых богов. Первые имеют жилище в небесном пространстве, вторые поселились на земле. В каждую группу входят главные боги и второстепенные. К главным божествам принадлежат те, круг деятельности которых не ограничен ни временем, ни пространством. В группе добрых таким богом является Инмар, в группе злых Шайтан, или Керемет. Других злых богов вотяки не особенно боятся, «лишь бы только не повстречаться с ними». С понятием Инмара вотяки связывают имя бога благого и правосудного и промыслителя вселенной. Иногда к слову Инмар прибавляется Колысин, что значит истинный, а пред именем Инмар ставят наречие «вылыс» — вверху или сверху, т. е. всевышний. Инмар господствует над всей вселенной, в которой нет ничего дурного, все хорошо, кроме Шайтана и грехов «урома» (уром собственно означает друг, но, как и здесь, употребляется обыкновенно в смысле человек). Последний, впрочем, грешит не сам собой, а по проискам Шайтана. Шайтан, или Керемет, совершенно независим от Инмара, равносилен ему и неповинующихся истребляет болезнями и несчастьями. Вообще все зло на земле происходит от Керемета. Вот почему вотяки при всяком несчастии стараются прежде всего умилостивить его. По понятиям вотяков, Инмар и Керемет были родные братья и первоначально были оба боги добрые; но впоследствии Керемет сделался злым вследствие ссоры с Инмаром. О сотворении мира вотяки ничего не знают, но люди, растения и животные обязаны своим существованием Инмару. Первого человека Инмар сотворил из красной глины и поселил первоначально в раю, т. е. в прекрасном саду, состоящем из самых лучших плодовых растений — орешника, яблонь и грушевых деревьев. Вообще в этом саду всего было вдоволь. Плодами райских растений Уром первоначально и питался. Сотворив человека и все существующее на земле, Инмар, как старший брат, послал Керемета осмотреть землю, все ли сотворенное на ней хорошо. Керемет нашел все благополучным, но когда взошел в рай, то увидел Урома скучающим. Керемет донес об этом Инмару, который приказал своему брату научить Урома делать кумышку — напиток, имеющий свойство разгонять скуку. Когда же Керемет снова осматривал землю, то опять нашел Урома печальным, несмотря на то, что последний беспощадно курил кумышку и старался ежедневно развеселить себя. Инмар после этого не поверил Керемету, упрекнул его во лжи и ужасно рассердился на своего брата. Разобиженный Керемет плюнул Инмару в лицо и скрылся; это обстоятельство и подало повод к вечной ссоре между ними. После того Инмар сам пошел осматривать свои творения и действительно нашел Урома скучным. На вопрос Инмара, почему он скучен, — последний отвечал, что ему необходима жена. Инмар поспешил исполнить его желание с условием не пить в продолжение года кумышки, которую успел осквернить Керемет. Весело начал жить Уром со своей женой в раю, но Керемет не забыл оскорбления от своего брата, и так как он равносилен Инмару, то и сделал назло последнему жену любопытною и прозорливою…

В свою очередь Инмар проклял Керемета, который, разозлившись на своего старшего брата, начал осмеивать его творения и мстить ему, производя беспорядок на земле и вводя Урома в грех. Так, однажды жена первого урома, увидавши покрытую чашку, в которой хранилась оскверненная Кереметом кумышка, и несмотря на повеление Инмара не прикасаться к этой кумышке, по своему любопытству открыла чашку, отпила немного из нее и поднесла немного мужу. С этого времени первые люди сделались греховными и смертными (потому что Керемет посадил в чашку с кумышкой смерть) и были выгнаны из рая, лишившись даже благословения плодиться и размножаться. Инмар, однако, дал человеческому роду благословение на размножение только после своего вторичного творения… После первой неудачи Инмар по своему милосердию сотворил в другом месте несколько пар мужей и жен и снова из красной глины, а для охраны их от Керемета приставил к каждой паре по огромному черному псу.

(«Вестник Европы». книга 9, В. Бехтерев, Вотяки, их история и современное состояние, сентябрь 1880 г., стр. 150).

Литература

Багин С. Свадебные обряды и обычаи вотяков Казанского уезда. «Этногр. обозр.», XXXIII, 1897 г.

Баранов А. Н„ Короленко В. Г. и Сухоедов В. И. Дело мултанских вотяков, M., 1896 г.

Бехтерев. Вотяки, их история и современное состояние. «Вестник Европы», кн. 9, 1880 г.

Богаевский П. М. Мултанское моление вотяков в свете этнографических данных, М., 1896 г.

— Очерк религиозных представлений вотяков. «Этногр. обозр.», IV, 1890 г.

Блинов М. Историко-статистнческие известия о Камско-воткинском заводе, «Журн. М. В. Д.», 1855 г., ч. XI.

Васильев И. Обозрение языческих обрядов, суеверий и верований вотяков Казанск. и Вятск. губ. «Этногр. обозр.», XXII, 1906 г.

— Übersicht über die heidnischen Gebrauche und Religion der Wotiaken in dem Gouvernement Wiatka und Kasan, «MSFOu», XVIII, 1902 г.

Верещагин Гр. К вопросу о происхождении вотяков и их верований. «Тр. научн. о-ва. по изучению Вотск. края», № 2, 1926 г.

— Вотские молитвы. «Вятск. губ. вед.», 1838 г.

Гаврилов Б. Поверья, обряды и обычаи вотяков Мамадышского уезда, Урясьучинского прихода. «Труды IV арх. съезда». II, Казань, 1891 г.

— Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанск. и Вятск. губ., Казань, 1880 г.

Емельянов А. И. Этнография вотяков. Остатки старинных религиозных верований и обрядов вотяков, Казань, 1922 г.

Ильин. М. И. Похороны и поминки вотяков дер. Купченеево, Белебеевского района Башреспублики. Сборн. «Вотяки», кн. I. М., 1926 г.

Лепехин И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства, СБП, 1795 — 1814 гг.

Луппов П. Н. Громкое дело мултанских удмуртов, Ижевск, 1925 г.

— Материалы к истории христианства у вотяков в первой половине XIX в.. Вятка, 1911 г.

Маторин Н. Религия у народов Волжско-Камского края. «Безбожник». М., 1929 г.

Максимов В. А. Вотяки. Историко-этнографический очерк, Ижевск, 1925 г. М., 1926 г.

Максимов В. Молитвенный обряд у глазовских вотяков. Сборник «Вотяки».

Миллер Г. Ф. Описание трех языческих народов в Казанской губ.: черемисов, чуваш и вотяков. «Ежемесячн. сочин. к пользе и увеселению служащие», 1756 г., т. IV.

Михеев М. С. Болезни и способы их лечения по верованиям и обычаям казанских вотяков. Сборн. «Вотяки», М., 1926 г.

Мошков В. Миросозерцание наших восточных инородцев: вотяков, черемисов и мордвы. «Жив. стар.», X, 1-2, 1894 г.

Никольский Н. В. Народная медицина народностей Поволжья, М., 1909 г. Мифология вотяков. Уфа, 1913 г.

Паллас П. С. Reise durch verschiedene Provinzen des Russ. Reichs, 1773-1801.

Поверья и обряды вотяков Глазовского уезда Верхопарзинского прихода. «Вятск. губ. вед.», 1883 г. № 59-65.

Следственный материал о человеческих жертвоприношениях вотяками Мултанского края с 16 февраля 1894 г., по 28 апреля 1896 г. («Труды научн. о-ва по изуч. Вотского края»), 1926 г., № 1.

Смирнов И. Н. Вотяки. Казань, 1890.

Следы человеческих жертвоприношений в поэзии и религиозных обрядах приволжских финнов. Казань, 1889 г.

Кукс А. Поездка к вотякам Казанск. губ. «Казанск. губ. вед.», 1844 г., № 14 и. сл.

Holmberg. Mythology of all races Finno-ugric, Siberian. Boston, 1927 г.

Яковлев И. В. Заметка о священном озере вотяков Казанского уезда и моление на нем. «Изв. общ. археол. ист. и этногр.», XIX.

Автор: А. Г. Аполлов