В работах, посвящённых могольской школе миниатюры, как правило, рассматривается особый период в хронологических рамках правления Шах-Джахана (1627−1655 гг.). Это объясняется прежде всего тем, что уже в конце 20-х гг. XVII в. прослеживается изменение функционального назначения миниатюр.

В этот период в творчестве могольских художников четко выделяются несколько групп миниатюр, разнящихся как по сюжетам, так и по художественно-стилевым особенностям. В некоторых из них ещё не наблюдается заметных изменений по сравнению с миниатюрами, выполненными в предыдущее правление. Это положение наиболее справедливо по отношению к группе небольших произведений овальной или прямоугольной формы с изображениями шахов или других представителей правящей династии. В большинстве случаев на них изображен падишах Джахангир (1605−1627). Отсутствие четких возрастных изменений и единообразная иконография Джахангира на этих миниатюрах затрудняет их датировку. Только по серьге в ухе шаха на одном из портретов можно определить, что он относится к периоду между 1614 и 1627 гг., так как серьгу Джахангир начал носить лишь после 1614 г.

Шах-Джахан на миниатюрах представлен с бородой, которую он начал носить после 1617 г. Поскольку на некоторых портретах борода изображена седой, то их следует отнести к 40-м гг. XVII в. Существуют такие же изображения Дара Шикоха — старшего сына Шах-Джахана. Они, судя по внешности принца, могли быть написаны в конце 30— начале 40-х гг. того же столетия.

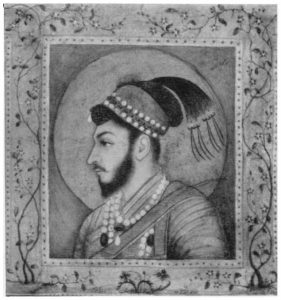

Многочисленные, довольно однотипные произведения такого характера обычно не имеют подписей художников. Однако известны подобные портреты Джахангира и Шах-Джахана, выполненные Мухаммадом Надиром Самарканди. К числу подписных работ относится и изображение молодого человека с подписью «Сделал Балчанг» (рис. 1).

Относительно личности изображенного можно с уверенностью сказать только, что это кто-либо из представителей могольской династии, поскольку голова его окружена нимбом. Среди портретов этой группы имеется изображение женщины (рис. 2), однако его также нельзя идентифицировать с достаточной уверенностью, поскольку изображения женщин идеализировались в еще большей степени, чем изображения мужчин. Тем не менее, на основании некоторого портретного сходства можно высказать предположение, что это портрет Нур Джахан, жены Джахангира, правящий вместо Шаха в последние годы его жизни.

Каждое из таких небольших погрудных изображений — как бы отдельно взятый фрагмент другой, большей композиции, многофигурной сцены, где шах показывается в собравшемся придворном из специального окошка — джарокхи. Предположение это подтверждается тем, что в некоторых случаях на портретах сохранилась даже часть рамы окна, срезающая фигуру портретируемого, который опирается на раму рукой.

Большей частью на таких миниатюрах изображались члены правящей династии, но имеются и исключения.

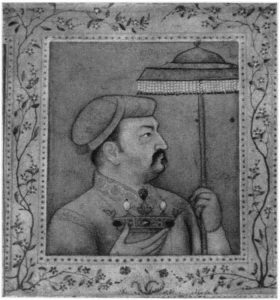

Так, к рассматриваемой группе произведений должно быть отнесено изображение Асаф-хана (Мирзы Абу-л-Хасана), одного из крупнейших сановников времени Джахангира и Шах-Джахана. Миниатюра имеет надпись, выполненную микроскопическим насталиком: «Портрет Асаф-хана, умиротворяющего неполадки во всем мире, подносящего зонт и корону всевластному, всемогущему навабу шахиншаху. Сделал издавна преданный Надир аз-Заман» в первый год воцарения (рис. 3).

Автор этой миниатюры, художник Абу-л-Хасан, носящий почетное прозвище Надир аз-Заман, — один из крупнейших мастеров могольской живописи. Абу-л-Хасан родился в 1588/1589 г. Почетным прозвищем Надир аз-Заман Абу-л-Хасан был награжден Джахангиром за выполнение иллюстраций (заглавного листа) к Джахангирнамэ. С этого момента в подписях и атрибуциях на выполненных им миниатюрах Абу-л-Хасан уже всегда именуется Надир аз-Заманом. Известно довольно много подписных работ Надир аз-Замана. Некоторые из них относятся ко второй четверти XVII в.

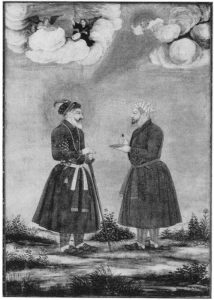

Портрет Асаф Хана является, по-видимому, одной из последних работ Надир аз-Замана. Он может быть датирован 1627 г. — годом коронации Шах-Джахана. Учитывая тип портрета, его парадный характер, можно полагать, что художник несколько приукрасил свою модель, поскольку на других миниатюрах этого времени Асаф-хан выглядит более старым. С изображениями Асаф-хана вообще происходит любопытный процесс. Если миниатюры первой четверти XVII в. фиксируют его внешность точно, то с течением времени черты его лица обобщаются, утрачивая элементы сходства с конкретным человеком. На основе изображения Асаф-хана появляется очень популярное в могольской миниатюре 40−60-х гг. типовое изображение везира (рис. 4).

К 30-м и особенно к 40-м гг. XVII в. могольская школа живописи утратила ту достоверность в передаче современных ей сюжетов, которая так украшала ее в начале XVII в. Изображения конкретных исторических событий заменяются типовыми сценами празднеств (теперь обычно гаремных), нарядных дворцовых церемоний. Героями этих ярких произведений являются бесконечные, как две капли воды похожие друг на друга, красавицы — знатные дамы, музыкантши, служанки, призванные развлекать скучающего повелителя.

Увеличивается количество чрезвычайно помпезных миниатюр, где откровенно прославляется правящий шах и другие представители правящей династии.

Предков правящего шаха начинают изображать в виде величественных застывших фигур, отрешенных от мирских страстей, лишенных пороков. При жизни Джахангира нередки были его изображения с чашей вина в руках, в объятиях красавицы, в кругу интимных друзей. Теперь же подобные произведения, свидетельствующие об истинном нраве этого монарха, невозможны.

Несмотря на то, что Джахангир не проявлял особого рвения к ортодоксальному мусульманству, во время правления его преемника он изображается или беседующим с благочестивыми правоверными, или участвующим хотя бы в качестве зрителя в религиозных церемониях. Так известна миниатюра с изображением пляски дервишей во дворе мечети. Появляется вариант этого произведения, датируемый серединой XVII в.: в новую композицию почти механически включаются отдельные группы из оригинальной миниатюры — пляшущие дервиши — и вводится новая группа — придворные во главе с Джахангиром, смотрящие на дервишей (рис. 5). Поздняя датировка (т. е. датировка позднее времени правления Джахангира) миниатюры подтверждается особенностями одежд придворных и юношей-музыкантов, характерными для конца 30-х гг.: форма тюрбана, с дополнительной, обтягивающей его полоской ткани, отличающейся по орнаменту от самого тюрбана, и короткие широкие концы пояса с крупным растительным орнаментом. Иконографические черты портрета Джахангира совпадают с известными прижизненными его изображениями, его костюм выдержан в стиле начала XVII в.

Появление в одной композиции костюмов и бытовых реалий разного времени объясняется тем, что Джахангир в данном случае изображался согласно традиции: по-видимому, копировался с прижизненного портрета, а второстепенные персонажи — в одеждах, наблюдаемых художником в повседневной современной ему обстановке. Подобное явление прослеживается и в иконографии Хумаюна и Акбара в их посмертных изображениях. Кроме Джахангира на миниатюре представлено еще несколько исторических личностей, о чем можно судить по надписям с их именами и, с меньшей долей уверенности, чем в миниатюрах начала XVII в., по их внешности. Так, перед Джахангиром во главе группы придворных стоит, как указано в находящейся перед ним пометке, неоднократно упоминавшийся выше Асаф-хан. Однако на этой композиции внешность Асаф-хана не совпадает с хорошо известными многочисленными его портретами, датируемыми до 40-х гг. XVII в., а сходство прослеживается с более поздними изображениями. Следовательно, на миниатюре, долженствующей передать события времени правления Джахангира, Асаф-хан представлен в значительно более старом возрасте. Это обстоятельство еще раз убеждает в предложенной датировке данного произведения.

Под фигурой придворного, стоящего в конце группы, в трехчетвертном повороте, надпись: «Махабат-хан», указывающая, что изображен один из знаменитейших сановников двора Джахангира. На известных портретах Махабат-хан изображен в профиль (рис. 6), здесь в три четверти, однако мягкие черты довольно полного лица с коротким носом имеют определенное сходство с профильным изображением. Видимо, художник следовал неизвестному нам изображению Махабат-хана.

Изображения остальных придворных не снабжены пометками с указанием имен. Идентифицировать их не представляется возможным, так как даже обладающий очень характерной внешностью придворный, опирающийся на трость, несмотря на некоторое сходство с Джасвантом Сингхом, отождествлён с ним, без большой доли сомнения быть не может.

Тенденция представить Джахангира более мощным правителем и благочестивым мусульманином, чем он был на самом деле, нашла отражение не только в сознании новых произведений на эту тему, но и в осмыслении старых. Хорошо известна прекрасная миниатюра с изображением приёма Джахангира (выполнена художником Надир аз-Заманом около 1615 г.). Как считает Р. Эттингхаузен, к ней позднее была добавлена парная композиция с группой людей, среди которых поэт Саади, почтенного вида дервиши и шейхи, шах Ирана, султан Турции.

Появление произведений, в которых члены правящей династии представлены правоверными мусульманами, отмечается для времени правления Шах-Джахана и затем Аурангзеба. Оно связано, по-видимому, со стремлением этих шахов найти поддержку у определенных группировок мусульманских феодалов. Такая политическая ориентация ярче была выражена у Аурангзеба, но и симпатии Шах-Джахана, особенно по сравнению с Акбаром, склонялись в сторону мусульманских группировок.

Интересно отметить, что стремление Шах-Джахана (Хуррама) показать себя более религиозным и правоверным, чем правящий шах, нашло отражение в миниатюрах еще до момента вступления его на престол. Так, на миниатюре «Хуррам, встречающий пророка Хызра», Шах-Джахан изображен совсем молодым, еще безбородым (напомним, что бороду он стал носить лишь после 1617 г.). Миниатюра очень тонко написана. Большое внимание уделено передаче черт лица, портрет можно считать одним из лучших изображений Шах-Джахана, учитывая, что нам не известны его изображения менее официального характера. Тщательно переданы одежды принца, они характерны для первой четверти XVII в. Выразительна фигура старца в зеленой одежде. Его внешность настолько жива и индивидуальна, что можно предположить существование реального лица, чьи черты послужили моделью облика Хызра. Тонкость и тщательность передачи этих двух главных фигур характерны для середины второго десятилетия XVII в. — предположительной даты написания миниатюры.

В иной манере написаны облака и витающий в них ангелок. Грубые крупные мазки, которыми они переданы, резко контрастируют с тщательным письмом основного сюжета, они, по-видимому, сделаны другим мастером, значительно позднее, что не противоречит и времени появления данных элементов в могольской миниатюре.

Изображение пророка Хызра довольно часто встречается в могольской миниатюре. Обычно, как и на рассмотренном выше произведении, он изображался в виде старца в зеленой одежде, около него иногда помещалась рыба (Хызр ведь связан с источником живой воды). На одной из ленинградских миниатюр изображен пророк Хызр, в виде старца в зеленых одеждах, под ним в находящемся рядом водоеме помещена рыба. Пророк подносит в царственной особе могольской династии земную сферу и кубок с живой водой, как бы отдавая мир и вечность во власть шаха. У шаха в руках ключ. Указанные атрибуты напоминают хорошо известную миниатюру из Фриер Галлери, где изображен Джахангир с висящим на поясе ключом, опирающимся на земную сферу с замочной скважиной на ней. Р. Эттингхаузен считает, что в данном случае ключ символизирует «ключ победы». Возможно, что и в отношении рассматриваемой нами миниатюры можно сделать идентичное предположение. Однако если в миниатюре с изображением Джахангира легко, в силу портретного сходства, узнаётся не только сам Джахангир, но и почти все окружающие его придворные, то в миниатюре ленинградского собрания, с изображением шаха и Хызра, датируемой по форме тюрбана всадника и его слуги серединой XVII в., даже в отношении центрального персонажа возникают сомнения в его идентификации. Можно предположить, что здесь изображен Аурангзеб, во всяком случае сходное изображение данного монарха имеется в Национальном музее в Дели. Если на рассмотренной миниатюре представлен Аурангзеб, то можно полагать, что старец в облике Хызра — гуджаратский шейх Давлат, чудесным образом явившийся перед Аурангзебом.

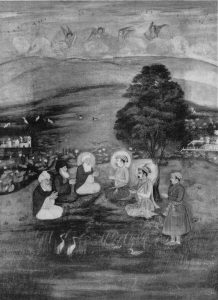

Большой интерес для характеристики миниатюр с портретными изображениями рассматриваемого периода представляет произведение неизвестного мастера, где изображены Джахангир и Шах-Джахан, беседующие с шейхами (рис. 7). Эта композиция не передает реального события, хотя встречи и беседы шахов с шейхами имели место. Она лишь призвана подчеркнуть приверженность правящего шаха, в данном случае Шах-Джахана, к исламу, что достигается прежде всего композиционным приемом — близко сидящие друг к другу персонажи составляют полукружие, как бы объединяющее их. Спокойная торжественность обстановки подчеркивается уединенностью местности и парящими среди облаков ангелами, осыпающими цветами участников сцены. У одного из шейхов, так же как у Джахангира и Шах-Джахана, имеется нимб. Лицо старца обнаруживает несомненное сходство с персонажем, определенным Р. Эттингхаузеном как шейх Хусейн Аджмири. Однако вероятнее, что в этих случаях также представлен уже упомянутый шах Давлат. Датировка миниатюры может быть произведена в данном случае тем же методом, что и в отношении произведения с изображением Джахангира, наблюдающего радение дервишей во дворе мечети. Здесь также введены в композицию бытовые реалии более позднего времени, чем годы правления Джахангира. Пояса, например, изображены с короткими, довольно широкими концами, орнаментированными крупными цветущими растениями, что появляется лишь в 40-х гг.

Дальнейшее развитие реалистических стремлений могольских художников особенно ясно прослеживается в портретах, выполненных в своеобразной технике «сияхи калам».

Миниатюры «сияхи калам» — это монохромные, как правило, черно-белые изображения, где лица тонко и тщательно моделировались тонкими штрихами черной туши, что, возможно, было обусловлено влиянием черно-белых европейских гравюр. Изредка портреты слегка подцвечивались, например, отмечались золототканые и расшитые орнаменты поясов и тюрбанов. Но это давалось только намеком на цвет.

Существует точка зрения, что «сияхи калам» была принесена в Индию из Ирана. Однако такое предположение не представляется достаточно обоснованным. Произведения в технике «сияхи калам», как это прослеживается по сохранившимся известным памятникам могольской миниатюры, появились уже в конце XVI в. Судя по характеру ранних произведений, они являются наброском с натуры, где все внимание художника было обращено на передачу внешности модели. Примером подобного произведения является набросок головы Акбара, который нельзя датировать позднее XVII в.

Изображения подобного типа появились, очевидно, в силу необходимости возможно точнее передавать внешность конкретных, реальных современников, что достигалось лишь при работе с натуры. Сама техника писания могольских миниатюр могла натолкнуть художников на прием черно-белой зарисовки с натуры, так как в основе могольской миниатюры лежит прорисовка контура изображения черной тушью. Красками миниатюрист работал уже по этому рисунку.

В технике «сияхи калам» был выполнен монохромный рисунок головы Джахангира, относящийся к началу XVII в., и набросок сцены приема у Джахангира по случаю прибытия Хуррама из Декана. Здесь особое внимание уделено документальности изображения, полностью соответствующего описанию этого события в мемуарах Джахангира. Лица изображенных даны очень живо, размещение их в позы свободнее, чем на законченных миниатюрах с такими же сюжетами.

Сохранилось и произведение более позднего времени — конца 20-х гг., также являющееся эскизом для дальнейшей работы. Безусловно, на основании рисунка, хранящегося в Британском музее, сделана прекрасная миниатюра со сценой коронационного приема Шах-Джахана, датируемая 1627 г.

В конце 20-х гг. XVII века была исполнена прекрасная миниатюра в технике «сияхи калам», хранящаяся в Эрмитаже, — портрет неизвестного нам «Бенгальского владетеля». Он интересен виртуозной техникой наложения тончайших черных штрихов, моделирующих лицо. Внешность модели дана очень убедительно. Особое внимание уделено передаче печального, несколько утомленного, с глубокими тенями под глазами, лица «Бенгальского владетеля».

Характерным образцом является также изображение Садик-хана с подписью художника Говардхана.

Правильность идентификации портрета не вызывает сомнений, так как известно изображение этого вельможи с надписью, удостоверяющей его имя.

Портрет Садик-хана мог быть написан в конце 20-х гг. XVII в., что подтверждается как внешностью, идентичной с изображением Садик-хана в сцене большого приема Шах-Джахана, так и подписью создавшего его мастера, который работал при дворе Великих Моголов.

Произведения в технике «сияхи калам» — это просто портреты, не фиксирующие конкретный факт из биографии модели, тем или иным образом связанные с шахом. Основное здесь — передача черт лица, что делается с большой искренностью и наблюдательностью. Такой подход к изображению человека у мастеров, работавших в этой технике, наблюдается вплоть до конца 40-х годов XVII в.

Портреты в технике «сияхи калам» продолжают существовать до середины XVII в. Не все они выполнялись с тем же блестящим мастерством, как портрет «Бенгальского владетеля». Но даже и в 40-е гг. и в 50-е художники все еще стремятся возможно точнее передавать внешность портретируемых людей. К числу характерных миниатюр этого периода принадлежит портрет Сулеймана Шикоха. Сулейман Шикох был сыном Дары Шикоха. Он родился в 1635 г., а в 1659 г. был захвачен Аурангзебом и посажен в Гвалиорскую крепость, после чего уже не могло быть и речи о написании его портрета. Судя по внешности принца и деталям его одеяния, портрет должен быть датирован серединой 50-х гг. Лицо Сулеймана моделировано с непринужденностью и легкостью, и в то же время настолько тщательно, что эта миниатюра дает возможность решить возникший еще в 30-х гг. спор между А. Кумарасвами и И. Щукиным по поводу идентификации изображения Сулеймана Шикоха, хранящегося в Бостонском музее.

А. Кумарасвами в 1930 г. опубликовал портрет Сулеймана Шикоха. Изображение принца, так же как и эрмитажный портрет, сделано в той же популярной для этого времени технике «сияхи калам». Оно также снабжено подписью, удостоверяющей имя изображенного: «Портрет принца Сулеймана Шикоха». А. Кумарасвами датирует портрет временем до 1657 г., справедливо полагая, что он не мог быть написан позже этой даты, т.е. восшествие на престол Аурангзеба.

И. Щукин, издавший в 1935 г. несколько миниатюр из собрания Ротшильда и среди них «Портрет неизвестного», определяет последний как изображение Муиз ад-дина, на основании написанного имени и сходства между этим портретом и лицом Муиз ад-дина в иллюстрациях «Storia Do Mogor» Мануччи. И. Щукин считает, что портрет Сулеймана Шикоха, идентифицированный Кумарасвами, на самом деле является изображением Муиз ад-дина, такое определение делается на основании существующего, по мнению Щукина, сходства между двумя рассматриваемыми произведениями.

Портрет Муиз ад-дина может быть датирован, как об этом пишет И. Щукин, 90-ми гг. XVII в.

Как уже говорилось выше, в это время могольские художники пишут, в основном, галантные произведения с сюжетами из придворной, точнее говоря из гаремной, жизни. Портреты этого времени обычно изображают шахов. Они написаны по стандартному образцу и, конечно, очень обобщенно передают внешность изображаемых. Такие произведения многократно копировались, видимо, для рынка. К этой же категории миниатюр следует отнести и изображение Муиз ад-дина, а также портретные миниатюры, иллюстрирующие книгу Мануччи «Storia Do Mogor». В портретных миниатюрах конца XVII — начала XVIII в. отмечаются лишь очень характерные особенности лиц портретируемых персонажей. Поэтому при заурядной внешности не представляет особой трудности найти сходство между различными, но лаконично охарактеризованными персонажами. Наличие двух изображений Сулеймана Шикоха с надписями, подтверждающими это, и безусловное их сходство между собой убеждает в достоверности надписей. Различия, четко видные при сравнении эрмитажной миниатюры с портретом Муиз ад-дина, позволяют подтвердить правильность идентификации, предложенной А. Кумарасвами.

Всё же и в работах в технике «сияхи калам», несмотря на меньшую их зависимость от придворного характера школы в целом, сказывается определенная направленность развития могольского искусства живописи. Особенно четко это заметно при рассмотрении черно-белых портретов наиболее значительных представителей шахского дома, относящихся уже к концу первой половины XVII в.

Так, в 40-х гг. XVII в. была выполнена превосходная работа мастера могольской школы Хунхара. Это профильный портрет Дары Шикоха. Для него характерна изысканная уверенная линия, сочетающаяся с тончайшей моделировкой не штрихами, а плоскостями. В этом произведении меньше ощущается стремление к передаче действительной индивидуальности, здесь намечается тенденция к обобщенности, к лаконичности, придающая портрету известную декоративность. Отсюда и каллиграфическая линия и легкая игра теней, эстетически действенные независимо от содержания изображения.

В это время, может быть несколько позднее, был создан портрет Аурангзеба, также несколько декоративный. Он исполнен уверенной рукой. Но мастера здесь привлекает не индивидуальность Аурангзеба, а сочетание лёгких, воздушных, почти движущихся линий и плотных чёрных пятен, создающее ощущение аристократичности и изящества.

В течение 30−50-х гг. XVII в. портреты реалистического направления выполнялись мастерами могольской школы не только в технике «сияхи калам», хотя лучшие образцы, известные нам, сделаны именно в этой манере. Известны и цветные портретные миниатюры данного периода, отличающиеся высокими художественными достоинствами и продолжающие реалистические тенденции начала столетия.

Особый интерес представляют те редкие композиции, где душевное состояние портретируемого подчеркивается цветовым решением. Большей частью это не изображения представителей могольской знати или царствующего дома, а портреты различных маулави, суфиев и т.д.

К этой группе миниатюр должен быть отнесен портрет «неизвестного маулави» по определению Б. Грея. Лицо изображенного настолько характерно, художник так тщательно передал его внешность, что оказалось возможным, путем сличения, по портретному сходству узнать его имя. Это духовный наставник Дары Шикоха — знаменитый Мулла Шах.

Мулла Шах изображен сидящим на склоне невысокого холма под платановым деревом, опавшие листья которого устилают землю. Сцена залита мягкими лучами заходящего солнца. Отблески угасающего света падают на спокойно сидящего задумавшегося Муллу Шаха. Цветовое решение всей сцены подчеркивает психологическое состояние Муллы, как бы раскрывая горечь его мыслей, но в то же время придавая его облику умиротворенность.

Однако подобные шедевры с таким художественным воплощением психологического состояния — сравнительно редкое явление во второй четверти XVII в. В это время чаще встречаются яркие и нарядные, безупречные в отношении техники живописи, но менее одухотворенные портреты высших сановников государства.

К числу именно таких миниатюр относится изображение Шаиста-хана. Оно имеет подпись художника Марар (или, что, возможно вернее, Мурад) и снабжено надписью с именем этого вельможи. Портрет датирован Иеддой Годар приблизительно 1630 г. Это великолепно исполненное произведение передает внешность волевого одаренного человека. Шаиста-хан, сын знаменитого Асаф-хана, действительно был самым крупным государственным деятелем во время правления Шах-Джахана и Аурангзеба.

Известно несколько его изображений, большинство из них относятся к концу 20−30-х гг. XVII в. На всех миниатюрах Шаиста-хан изображен примерно в в том же возрасте, что и на рассматриваемом портрете, что подтверждает датировку И. Годар. В то же время сравнение живописного портрета Шаиста-хана с его изображением, сделанным в технике «сияхи калам», убеждает в том, что даже при очень высоком уровне исполнения данной миниатюры в цвете живописный портрет проигрывает в передаче внешнего сходства, будучи зато более убедительным, в основном за счет яркого колорита, в смысле общей характеристики персонажа как богатейшего и знатнейшего вельможи своего времени.

В целом, миниатюрная живопись 30-50-х гг. XVII в. свидетельствует, что испытания временем прошли далеко не все произведения этого периода. Но в лучших из них звучат те же гуманистические идеи, которыми было пронизано творчество могольских живописцев, стремившихся к раскрытию сущности окружающей жизни.

Автор: Т. В. Грек