«Великий шелковый путь», связавший на рубеже старой и новой эры Китай и Восточное Средиземноморье, давно уже интересует специалистов не только как дорога с Востока на Запад, (что на первых порах особенно привлекало к себе внимание и отразилось в самом названии этого пути), но и как торговая магистраль с Запада на Восток.

Обмен на «шелковом пути», — будь то торговля или нечто гораздо более важное, хотя и труднее уловимое — обмен идеями, — был двусторонним с самого начала его существования.

В этой связи анализировались, в частности, как политические, так и чисто экономические проблемы, возникавшие в разные периоды перед западным миром.

Грандиозные археологические открытия в Восточном Туркестане и Средней Азии, в Индии и Афганистане, в Монголии и на Алтае дали в руки исследователям огромное количество памятников, поставивших перед специалистами безбрежное число вопросов относительно взаимовлияний Запада и Востока по трассе «шелкового пути» в сфере художественной деятельности, религии, культуры, социальной жизни и т.д.

Не осталось без внимания и художественное ткачество, являющееся предметом настоящей статьи. Что касается тканей эллинистического времени, то еще в начале века, И. Стржиговским был сделан ряд стилистических наблюдений по поводу параллельных мотивов в египетском текстиле (прежде всего из Антинои), в Иране и Китае. Этот искусствоведческий аспект в изучении связей ханьских и эллинистических тканей присутствовал (хотя в очень ограниченных пределах за недостаточностью материалов) и в более поздних работах, посвященных китайским тканям из раскопок в Восточном Туркестане и Монголии (исследования Ф. Андрюса, В. Сильван, Е. И. Лубо-Лесниченко). Авторами были отмечены некоторые мотивы, которые как будто могли восходить к позднеантичным образцам. Интересовался этими вопросами и Р. Фистер при использовании тканей, найденных в Пальмире и (в меньшей мере), в Антиное. В последние годы ощутимый вклад в исследование связей ханьского и западного текстиля внесли конкретные и точные исследования Г. Виаля и К. Рибу. Так, например, не подтвердилось предположение Р. Пфистера о заимствовании в Китае уже в ханьское время западной саржевой техники так называемый losange, дающий ромбический узор: анализ соответствующих ханьских тканей показал, что они выполнены в иной технике, на станке китайского типа.

Для изучения ранних связей между Дальним Востоком и Западом в области ткачества интересными оказались и некоторые наблюдения, сделанные лингвистами. В ранних китайских источниках упоминается 17 видов шерстяных и парчовых тканей, импортировавшихся Китаем с Запада. Несколько терминов для таких привозных тканей выявил Х. Людерс в документах кхарошти, найденных в Хотане, а Е. И. Лубо-Лесниченко нашел в китайских текстах предположительный эквивалент для обозначения тканей с золотой нитью.

В целом же данных для первых веков нашей эры так мало, что даже появилось мнение, будто в начальный период контактов Запада и Дальнего Востока, оба эти мира были столь противоположны во всем, что не могло оказывать сколько-нибудь заметного влияния друг на друга, — в частности, в сфере художественного ткачества.

Гораздо большим количеством фактов располагали исследователи для суждения о взаимодействии Востока и Запада в области ткачества в более поздний период, в эпоху раннего средневековья.

Ещё О. Фальке отметил целую серию китайских подражаний VII—VIII вв. иранским тканям (число их в настоящее время значительно увеличилось). Анализ техники изготовления китайских шелков привел к предположению о заимствовании в VI—VII вв. из Ирана (или вообще с Запада) самого принципа устройства многоремизного станка для изготовления двойных саржевых тканей. Наконец, привлекло внимание сильнейшее проникновение на восток сасанидских сюжетов, причем именно «текстильных» — во фресковую живопись и другие виды искусства по всей трассе «шелкового пути» (Афганистан, Средняя Азия, Восточный Туркестан). Это относится не только к изображению тканей и одежды, но и к использованию этих сюжетов в качестве самостоятельных элементов живописного и скульптурного архитектурного декора.

Когда большая группа сохранившихся до наших дней тканей была отождествлена с известными по письменным источникам согдийскими шелками «занданечи», оказалось, что они могут служить примером синкретического «искусства шелкового пути», а в их узорах сразу обратил на себя внимание целый ряд художественных заимствований из сасанидского шелкоткачества.

Считая эти вопросы в общем достаточно исследованными, замечу лишь, что круг сюжетов, которые пришли на восток из Ирана, оказывается настолько ограниченным, что — как ни возрастает количество находок — состав сюжетов от этого существенно не меняется. Открываются новые памятники, появляются новые текстильные находки — и снова мы встретим те же знакомые образы: голову вепря, уток с пативом или побегом в клювах, «пегасов» или оленей у дерева, «сасанидскую розетку».

Такая устойчивость сюжетного репертуара, разумеется, не случайна: не последней причиной того, что именно подобные ткани стали особенно модны в этих районах, было переосмысление их изображений в духе местных верований.

Однако если связи Дальнего Востока с Ираном и влияние последнего на китайское шелкоткачество (прямое или опосредованное, через Согд) прослеживаются с полной несомненностью, то в значительно меньшей мере удавалось проследить контакты в сфере ткачества между крайними точками — Дальним Востоком и странами Средиземноморья.

При малочисленности дошедших до нас тканей, которые свидетельствовали бы о проникновении восточно-средиземноморского импорта и западных влияний на Дальний Восток, особенно важными представляются сравнительно недавние текстильные находки в Восточном Туркестане и на Северном Кавказе. Неизданные или опубликованные в малодоступных изданиях, они в значительной степени оказались вне поля зрения специалистов. Между тем, среди этих находок имеется несколько новых разновидностей шелков (в ряде случаев твердо датированных документами, найденными в одном с ними погребении), крайне важных для всей проблемы контактов Запада с Востоком.

Новые материалы, в сочетании с рядом уже давно известных, неожиданно ярко подчеркнули одну закономерность, как будто бы наблюдавшуюся и прежде, — но в сфере монументального искусства. А именно: связи Средиземноморья с Дальним Востоком сильнее всего обнаруживаются на востоке как раз в наиболее удаленных районах. На «промежуточных» же территориях трассы «шелкового пути», скорее, наблюдаются синкретические формы в различных видах художественной деятельности, причем с преобладанием ближневосточного, а не «западного» влияния. Так, храмовая живопись III–IV вв. из Миранa — одного из самых восточных пунктов южного рукава «шелкового пути» (к югу от пустыни Лоб-нор) — сохранила в наиболее чистом виде восточно-римскую традицию. Вспоминая, что в имени художника, возглавлявшего, как полагают, работавшую здесь группу мастеров — переданным на брахми как «Тита», — исследователи давно заподозрили римское «Титус». Сами же композиции и трактовка человеческих лиц на миранских фресках сопоставляются не только с искусством Гандхары, но и прямо — с широким кругом западных памятников, в особенности с фаюмским портретом.

В Лоулане, расположенном на широте Миранa, но уже на северном отрезке «шелкового пути», по другую сторону пустыни, мы также сталкиваемся с самыми яркими образцами западных тканей. Большая часть из них хранится в Музее Нью-Дели и была открыта А. Стейном, который, хотя и отметил эллинистический характер орнаментов, однако предполагал для большинства из этих тканей местное изготовление. Рассмотрим их немного подробнее.

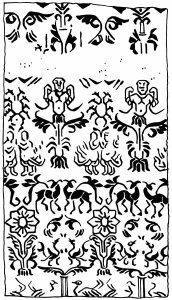

Это, во-первых, фрагменты тонких шерстяных (или смешанных — из шерсти со льном) тканей гобеленового переплетения с орнаментом в виде гирлянд лотоса, аканфовых побегов, бегущей волны или геометрических мотивов (рис. 1). Они чрезвычайно напоминают ткани из Пальмиры, а также находят аналогии и в узорах одежд, изображенных в скульптуре той же Пальмиры, Дура-Эвропос и Хатры (рис. 2б).

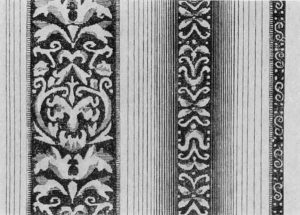

Помимо техники изготовления колористической гаммы и отдельных мотивов, крайне не характерно для пальмирских тканей и само композиционное построение узора в виде параллельных полос разной ширины, содержащих различное орнаментальное заполнение и меняющихся по цвету (рис. 2а). Исходя из датировок таких тканей в перечисленных памятниках Сирии и Месопотамии, дату фрагментов этого рода из Лоуланя можно отнести ко II в.

Несколько более поздними, видимо, являются фрагменты ворсовых гобеленовых тканей с эллинистическими мотивами: по аналогии с большой группой коптского текстиля их следует датировать уже III в. К тому же времени и тому же географическому району относится и самая знаменитая из гобеленовых тканей Лоуланя — фрагмент с головой Гермеса (рис. 3). Прямой аналогией к нему, вне всяких сомнений, являются многочисленные головы или погрудные изображения богов, мифологических персонажей и людей на тканях эллинистического и коптского Египта — в той же технике и столь же виртуозно исполненные, столь же мастерски (и часто теми же приемами) передающие светотень при моделировке лица, такие же сочные по краскам. Традиция подобных «тканых портретов» живет в коптском текстиле с III по VI в. Однако самые близкие изображения мы находим среди ранних образцов III—IV вв., таких как ткань Детройтского института искусств (рис. 4a), ткань с головой Диониса Вашингтонского текстильного музея, ткани с изображением женских голов Эрмитажа и Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и др. В особенности же напоминают фрагмент из Лоуланя по стилю, расцветке и ряду сходных приемов передачи лица парные медальоны с изображениями богини Гэ (рис. 4б) и Нила (Эрмитаж и Музей изобразительных искусств). Они соответствуют ткани с Гермесом даже по размеру изображения. Судя по остаткам растительного оформления в нижнем левом углу и сверху, возможно, на ткани из Лоуланя, так же как и на упоминаемых египетских, погрудное изображение бога с его характерным атрибутом (здесь – кадуцеем) было заключено в медальон. Гермес в Египте этого времени – один из главных персонажей того синкретического пантеона, который создавался еще Птолемеями на базе греческого и местного. Сохранились и ткани с изображениями Гермеса, правда, более поздние и стилистически более далекие от фрагмента из Лоуланя. Сходство изображений на этом фрагменте и на фресках Мирана носит, скорее, общий характер и восходит к приметам того позднеэллинистического искусства Египта (и всего средиземноморского мира), которое дало и фаюмский портрет, и маски Антинои, и шедевры коптского ткацкого искусства.

Рис. 3. Фрагмент гобеленовой ткани с изображением головы Гермеса из Лоуланя (Национальный музей. Нью-Дели)

Итак, Египет представляется наиболее вероятной родиной гобелена с Гермесом из Лоуланя. Однако не следует забывать, что во II в. Гермес был одним из популярных образов и в сирийско-месопотамских центрах. Так, статуя Гермеса с кадуцеем стояла в Хатре в ряду главнейших божеств, здесь почитавшихся. Скульптура из Хатры показывает, насколько было принято здесь украшать одежду изображениями античных богов (правда, обычно такие изображения даны в рост, а не погрудно, как на египетских тканях).

Так или иначе, совершенно ясно, что перед нами произведение средиземноморского ткача (скорее всего, египетского).

Еще одним дальневосточным пунктом, где мы встречаемся с находкой ткани восточно-средиземноморского производства, является Ноин-ула (Северная Монголия). В богатейшем погребении гуннского вождя, как известно, были обнаружены бактрийские и, может быть, парфянские вышивки, отражающие непосредственные связи этих районов с более западными соседями. Кроме того, был здесь найден громадный комплекс китайских шелковых тканей и вышивок, изготовленных, в основном, в императорских мастерских и предназначавшихся, как полагают, специально для подношения гуннскому вождю. Можно предположить, что именно с этими дарами попала сюда уже «вторично» и превосходная шерстяная гобеленовая ткань с цветочными гирляндами (рис. 5), которая по изысканности и ценности не уступает найденным китайским. Она имеет типично «пальмирскую» расцветку и композицию рисунка в виде полос с характерными эллинистическими мотивами. Очень типичным для тканей Пальмиры (рис. 2б) является и само сочетание «вьющейся» гирлянды с «прямой» и с мотивом бегущей волны, что позволяет датировать ноин-улинский гобелен I—II вв.

Итак, во II—III вв. в крайних восточных точках мы встретились со значительным пластом западного, средиземноморского, текстильного импорта, который в столь концентрированном виде пока не зафиксирован ни в Средней Азии, ни в западных районах Восточного Туркестана.

Это наблюдение может иллюстрировать ту ситуацию в международной торговле Запада и Востока, которая достаточно ясно реконструируется для первых веков н. э. Суть ее состоит в том, что «великий шелковый путь» — «от Китая до Пальмиры» — вскоре сделался полностью контролируемым в его западной части сначала Парфией, а затем сасанидским Ираном. Поэтому, когда речь заходит о непосредственных контактах средиземноморского мира с Дальним Востоком, то всегда и прежде всего имеют в виду проблему «обходных путей», морских или сухопутных, которые позволили бы миновать «парфяно-сасанидский барьер», активно противостоящий таким контактам, строящий на этом всю свою внешнюю политику на протяжении более чем полутысячелетия.

Напомним немногочисленные сведения письменных источников. Плиний называет в качестве пункта, где в I в. совершались сделки между парфянскими перекупщиками китайского шелка и средиземноморскими (в том числе сирийскими) купцами, пограничный городок Зевгму на восточном берегу Евфрата. В китайской хронике «Хоу Хань шу» рассказывается история о том, как китайский посол Гань Инь, отправленный полководцем Бань Чао в Сирию и Рим, не смог туда добраться, будучи обманут парфянами, не желавшими показать китайцам прямой путь на запад. Наконец, в той же хронике имеется четкое указание, относящееся уже прямо к торговле шелком. В главе 118, в связи с сообщением о прибытии в Китай в 166 г. посольства из Сирии (от «дацинского правителя Аньтуня» , в котором предлагают видеть Антонина Пия), говорится, что «их цари давно искали случай направить послов в Срединное царство, но Ань-си (Парфия), желая одни торговать шелком, не пропускали дацинов через свои пределы». Вероятно, именно обсуждение вопросов, связанных с торговлей шелком, и было основной задачей сирийского посольства, подобно тому, как это имело место несколькими столетиями спустя в сходной ситуации, когда специально по поводу «шелковой торговли» произошел обмен несколькими посольствами между Византией и Согдом.

Как полагают, сирийское посольство 166 г., вступившее в Китай «от границ Жинань (Аннама)» (современный Индокитай), прибыло сюда морским путем.

Этот путь, открытый александрийскими моряками в I в. и приурочивавшийся к сезонным сменам муссонов, видимо, и стал ко II—III вв. одним из основных в прямых контактах Средиземноморья и Китая.

Крупнейшими перевалочными портами на египетском побережье Красного моря в «Перипле Эритрейского моря», написанном на рубеже I и II вв., называются, в частности, Миосгормос и Береника. Это особенно важно для понимания связи Египта и даже прямо Антинои с Дальним Востоком: известно, что во II в. была специально оборудована дорога из Антинои к Беренике.

Что касается сирийских центров, то они имели выходы на Красное море, но уже на Аравийском его побережье, которое во II в. полностью контролировалось римскими гарнизонами и флотом. Сюда, к порту Левке Коме была проведена еще в конце I в. дорога из Петры. Значение ее в восточной торговле как крупнейшего сирийского перевалочного пункта того времени также особенно подчеркивается в «Перипле Эритрейского моря» (именно Петры, но не Пальмиры, отгороженной парфянским кордоном от прямых связей с Китаем: пальмирская знать получала в I—II вв. китайские шелка, но, по-видимому, этот вид торговли настолько не имел значения в жизни местного населения, что даже не фигурирует в числе облагаемых пошлинной в известном «Пальмирском тарифе» 137 г.).

Итак, от египетских и арабских портов, делая многочисленные заходы в мелкие гавани вдоль побережья Красного моря, вдоль восточного побережья Аравии и Персидского залива (где также совершались небольшие торговые операции), добирались до портов северо-западной Индии, из которых главными были Барбарикон и Баригаза. Оттуда могли попадать и в Китай, и в Восточный Туркестан (конечно, и в Среднюю Азию), либо двигались морем еще дальше на юго-восток и восток, огибая Индию и попадая непосредственно в юго-восточную Азию.

Таким образом, можно предположить, что египетские и сирийские ткани, найденные в Лоулане, попали туда морским путем. Это тем более вероятно, что II и III вв. считаются временами кризиса шелковой торговли на сухопутной трассе в силу сложной политической обстановки как на Ближнем Востоке, так и в Китае.

Прямые связи с Китаем в первых веках н. э. документируются и некоторыми археологическими находками в Африке, на территории древнего Мероэ, где были обнаружены бронзовые сосуды, копирующие ханьские.

Разумеется, речь здесь идет лишь о преобладающей тенденции, усиливающейся или ослабевающей в разные конкретные периоды. Это отнюдь не исключает ни «диффузии» отдельных импортных вещей, ни тем более проникновения на восток не только по морю, но и по суше, по главному «шелковому пути», каких-то удачливых западных купцов с их товарами. О некоторых из них — Маэсе или Майе Титиане, информаторе Марина Тирского, агенты которого, по сведениям Птолемея, добирались около 100 г. до западных китайских застав, — мы прямо знаем по письменным источникам, о других — косвенно, по археологическим находкам в Средней Азии (таким, например, как клад римских денариев в Ура-Тюбе, в Таджикистане).

Быть может, кроме морского пути, уже в это время начинают осваивать и другие обходные маршруты, которые известны для более поздних периодов: через Закавказье и Каспий, через Черноморское побережье и Северный Кавказ, наконец, через греческие колонии Северного Причерноморья и самый северный «приалтайский» рукав «шелкового пути». Все эти вопросы дискутируются и остаются пока открытыми.

Обратимся теперь к новым находкам, которые упоминались выше. В 1959 г. Музей Синьцзяна вел раскопки в Ние (близ Хотана), а также в Астане (Турфанский оазис), где работы продолжались и в 1966, 1967, 1969 гг.

Большая часть погребений, открытых в Ние, относится ко II—III вв. Среди же фрагментов, найденных здесь в качестве подъемного материала и потому не имеющих твердой даты, привлекают внимание три узких полоски ткани саржевого переплетения, с повторяющимся раппортом: синевато-зеленым узором на пожелтевшем белом фоне (рис. 6). Сохранились остатки какой-то композиции: часть фигуры человека, держащего в руках зайца или птичку; лев; голова бычка; часть крылатой фигуры. Все эти изображения разбросаны среди побегов винограда, отходящих от единого древа. Прямые аналоги приводят к египетским памятникам IV—V вв. — чаще всего представляющим дионисийские, иногда охотничьи или пасторальные сцены.

Обильный текстильный материал из знаменитого могильника в Астане в основном отражает связи с сасанидским Ираном и Согдом.

Крайне важной являлась редчайшая находка в Астане ранних китайских шелков, сопровождавшихся документами 541 и 551 гг., что датирует их изготовление временем, во всяком случае, не позднее середины или даже первой трети VI в.

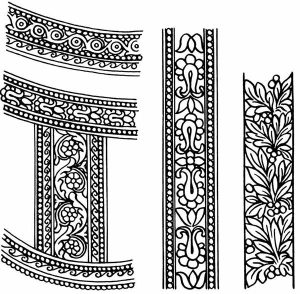

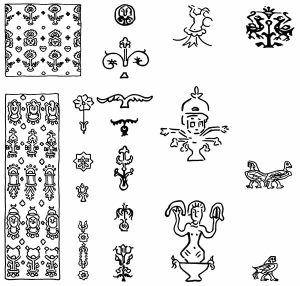

Первая из этих тканей (№ 306, с документом 541 г.), по технике, безусловно, китайская, имеет мелкий и изысканный узор из повторяющихся по горизонтали и чередующихся по вертикали изображений. Часть из них совершенно необычна для Китая (рис. 7). Наряду с несколькими типично китайскими мотивами (пары фениксов, пары изогнувших шеи архаров), мы находим здесь ряд западных сюжетов: пара сиринов, обнаженная мужская фигура, «вырастающая» из растения и сжимающая в руках двух змей. Кроме того, пространство между основными изображениями заполнено растительными мотивами, также «западного» характера, искусно разбивающими композицию на отдельные компартименты. По-видимому, к «западным» оригиналам восходит и изображение рака (или скорпиона?), не привычное для китайского орнамента того времени и, может быть, связанное со знаками зодиака. Рафинированная изысканность рисунка и техники исполнения ясно показывает, что шелк изготовлен в столичных мастерских. При всем своеобразии стиля и всех изменениях, которые вносились при копировании первоначального образца (или образцов), ткань, несомненно, создана под влиянием средиземноморских оригиналов. Ближайшие аналогии можно найти в тканях Антинои (рис. 8), сходных по композиционному построению, размеру раппорта и большинству мотивов (восьмилепестковые цветы; головки и бюсты, «вырастающие» из растительной полупальметки; парные побеги, отходящие от одного основания или из вазы — римский мотив и т. д.). В эллинистических изображениях вообще очень часто встречаются эросы и другие персонажи (обычно дети), «вырастающие» из цветочного побега. Поэтому естественно предположить такую иконографию и для младенца Геракла, удушающего змей, а следовательно, и возможность существования соответствующих текстильных прототипов для ткани из Астаны. Близкие изображения фигуры с неясными атрибутами, в сходной позе — на полупальметке или вазе — есть в сильно искаженных композициях на простых коптских тканях VI в. Подвиги Геракла, как известно, были весьма популярным сюжетом в средиземноморском искусстве, в том числе и в египетском, где этот сюжет встречается и в изображениях на монетах, и в коптском текстиле (еще в Птолемеевскую эпоху здесь был официально введен культ Геракла). Поэтому нет ничего неправдоподобного в предположении о том, что именно из Египта, куда приводят все другие аналогии, мог попасть в китайское шелкоткачество соответствующий образец с подобным изображением. Тем более, что и второй «иностранный» образ на шелке из Астаны — сирины — для столь раннего времени удается обнаружить лишь на египетских тканях.

Китайская шелковая ткань 541 г. из Астаны — не единственный пример копирования западных образцов на Дальнем Востоке. В свое время привлек внимание В. Сильван и фрагмент ткани из Берлинского музея с мелкими изображениями рядов птичек. Анализ техники изготовления показал, что этот шелк — не «позднегреческий», каким его считали прежде, но китайский по западному образцу. Дата его — рубеж V— VI вв. — хорошо согласуется с датой шелка из Астаны, еще более утонченного и с еще сильнее переработанным в китайском духе рисунком.

Ранее уже говорилось о контактах Антинои с Дальним Востоком через Беренику. Уместно в данной связи вспомнить, что в 30-е гг. VI в. Антиноя, после временного упадка, вновь расцветает, — а это как раз то время, когда была изготовлена ткань из Астаны. Напомним, наконец, и еще один давно уже отмеченный исследователями факт: близость так называемых иранских кафтанов, найденных в Антиное, к одежде, изображенной на восточно-туркестанских фресках из Кизила. Еще А. Гайер указывала на возможность объяснения этого факта прямыми контактами между данными районами посредством морского пути. Можно добавить в виде некоторого подтверждения этой гипотезы и то обстоятельство, что донаторы на фреске из Кизила изображены на фоне орнаментированной завесы, очень напоминающей коптские.

Несколько более позднее погребение из Астаны — с документом 551 г. — содержало комплекс из трех шелковых тканей, также китайских (№ 303). Лишь некоторые элементы одной из них напоминают западные образцы, хотя в целом стиль ее отличается большой смешанностью мотивов (рис. 9). Композиция в виде ромбической сетки, в звеньях которой располагаются мелкие изображения, заставляет вспомнить западные ткани, но сама сетка составлена из перлов, наподобие сасанидских образцов с медальонами. О сасанидских прототипах, безусловно, свидетельствуют «пегасы», в то время как птички и парные фигурки мальчиков являются чисто китайскими мотивами (происхождение последнего мотива возводят, впрочем, к западному астральному культу близнецов). В верхней части ромбического «медальона» помещены боком — что противоречит горизонтально построенной композиции — два более крупных изображения каких-то животных. Этот прием совершенно не характерен для китайского текстиля, зато очень часто встречается на шерстяных коптских тканях.

Две другие ткани находятся целиком в русле сасанидской традиции. На одной из них ряды из повторяющегося «сасанидского древа», с лентами у основания (аналогичный шелк был найден и А. Стейном). На второй — камчатой — чередуются медальоны с парными оленями и с парными птицами, украшенными сасанидскими лентами. Изображения сверху и снизу обрамлены полупальметками в виде распахнутых крыльев (прием, часто встречающийся на согдийских тканях), а между медальонами помещена характерная крестовидная пальметка из цветов лотоса.

Обе ткани интересны и как самая ранняя фиксация не только сасанидского влияния на Дальнем Востоке, но и ряда мотивов, известных по более поздним иранским и согдийским тканям.

Оценивая же эти два комплекса китайских шелков первой половины VI в. в целом, следует прежде всего подчеркнуть, что они подтвердили — и это особенно важно — ту же линию связи Дальнего Востока со Средиземноморьем, что и более ранний пласт находок.

Следующие два датированных комплекса тканей, найденные в Астане, созданы примерно столетием позже только что рассмотренных и относятся уже к первой половине VII в.

Для нас они также оказались важными как еще одно подтверждение той системы «обходных путей» в продвижении западного импорта, о которой писалось выше.

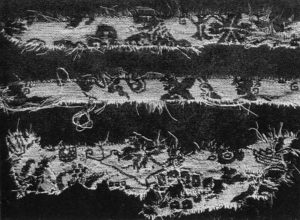

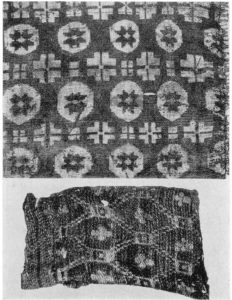

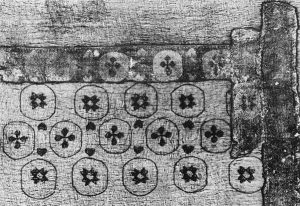

Итак, с документом 643 г. найдены два шелковых фрагмента (№ 301) саржевого переплетения (типа «самит»), которые являются импортом из византийского Египта (рис. 10). Ткани такого типа, с близким орнаментом (звезды и фигуры, напоминающие карточные «трефы», заключенные в мелкие кружки или звенья ромбической сетки) хорошо известны, главным образом, по находкам в Ахмиме и единственным образцам из Антинои (в простых коптских тканях ряд орнаментальных мотивов этого рода прослеживается еще на тканях V–VI вв.).

По счастливой случайности фрагменты таких шелков найдены на Северном Кавказе, в частности, в Верхнечирюртовском катакомбном могильнике (рис. 11). В этом же и в Хасаутском могильниках найдены и другие привозные западные ткани — в том числе из Антинои.

Тот же пласт западного текстиля мы встречаем и далее — по пути его продвижения на Восток — в Средней Азии. Среди тканей из согдийского замка на горе Муг удалось выявить фрагмент из той же Антинои; такая же ткань, как найденная в Ахмиме, — с орнаментом в виде карточных «пик» — изображение на фресках Балалык-тепе. Дата этого пласта текстиля — конец VI — первая половина VII в. — теперь хорошо проверяется не только упоминаемым документом 643 г. из Астаны, но и изображением такой же ткани в Так-и Бустане.

Для этого времени очень ясно прослеживается и «обратный ток» дальневосточных тканей на запад. Так, интересна находка в Астане с документом 653 г. (вместе с уже известной китайской шелковой тканью по сасанидскому образцу) полихромного шелка. Этот шелк, фрагменты которого были найдены А. Стейном, имеет типично танский орнамент, сочетающийся с розетками в медальонах из перлов. Фрагмент подобной шелковой ткани обнаружен также на горе Муг. Одну же из крайних западных точек распространения тканей такого типа отмечают росписи деревянных панелей храма Апы Иеремии в Саккара, в Египте, которые воспроизводят именно описанный орнамент. Тем же временем — первой половиной VII в. — датируются фрагменты китайской зигзаговидной саржи из Астаны и с Балалык-тепе, также дающие представление об одном из видов шелковых тканей, вывозившихся с Дальнего Востока. А в Среднюю Азию и на Дальний Восток шел в это же время тот самый византийско-египетский импорт, который мы видели и на Северном Кавказе, и в Средней Азии, и теперь в Астане, где, кстати, были найдены подражания византийским монетам VI в.

Таким образом, можно ясно представить себе, что эти западные шелка попали сюда опять-таки круговым маршрутом, в обход Ирана, через Северный Кавказ. Географически он очень точно обозначен как в китайских источниках, отмечающих, что от Самарканда караваны поворачивают на север, проходя через страну аланов, так и в греческих: Менандр дает для последней трети VI в. детальный обзор этой трассы — в качестве дороги посольств Маниаха и Зимарха, которыми обменялись Согд и Византия, с целью установить прямые контакты в сфере торговли шелком, в противовес Ирану. Этот путь вел по северокавказским предгорьям к западным перевалам Кавказа, выводившим в Абхазию (Апсилию), к причерноморским факториям, откуда легко попадали в Средиземноморье. К этому времени острота ситуации в области «шелковой торговли» и «шелковой дипломатии» достигает своего апогея. Западный мир, не желая больше мириться с монополией сасанидского Ирана, державшего в своих руках «западный конец шелкового пути», предпринимает шаги с целью самостоятельно «пробиться» на Восток.

Существование северокавказского пути подтвердилось недавно и археологическими материалами: местные могильники, расположенные при перевалах (Мощевая Балка, Хасаут и др.), дали массовые находки шелковых тканей — именно в том составе, который отражает транзитную торговлю западного мира с Согдом и Дальним Востоком.

Связи не прервались и позднее, в VIII в., когда из пределов Византийской империи двигались на восток через Северный Кавказ константинопольские и александрийские шелка (прекрасные образцы которых здесь найдены), оказывавшие сильное влияние на согдийское шелкоткачество. В то же время навстречу им шли на запад высоко ценившиеся согдийские ткани и китайские шелка, весь путь которых в ряде случаев прослеживается археологическими находками (Дуньхуан, Муг, Мощевая Балка). Сколько можно судить, основную роль в продвижении византийского текстиля на Дальний Восток играли в VII — начале VIII в. согдийские колонии в Восточном Туркестане. С затуханием их деятельности (к концу VIII в.) уменьшается и число фактов, говорящих о прямых контактах с Западом: в Дуньхуане их уже почти нет.

Подведем некоторые итоги. Все рассмотренное выше заставляет предполагать, что «Великий шелковый путь», который представлялся некой всеобъемлющей «столбовой дорогой» в контактах Запада и Востока, являлся в первую очередь линейной связью Ближнего Востока и Китая, будучи мало доступен, а в определенные периоды совсем недосягаем для восточно-средиземноморского мира. Поэтому в прямых контактах Средиземноморья и Дальнего Востока основными являлись трассы, морские или сухопутные, которые давали возможность поехать в Парфию, а затем сасанидский Иран. Таким образом, основной проблемой в области торговли тканями между собственно Западом и Дальним Востоком во все времена была «проблема обходных путей».

Автор: А. А. Иерусалимская